Come ha dichiarato di recente il figlio di Ennio Morricone, Marco, suo padre “era affascinato dalla danza come arte di grande sacrificio, fisico e psicologico, che si esauriva in uno spazio brevissimo, come la sua musica sempre figlia di una lunga e sofferta gestazione”; tuttavia il Maestro non si è dedicato, salvo rari casi, come ad esempio la composizione di musica assoluta Gest-azione e il brano Rabbia e tarantella dal film Allonsanfan diretto dai Fratelli Taviani, alla musica creata appositamente per la danza.

Innumerevoli invece i coreografi che si sono fatti affascinare e ispirare dalla musica del Maestro che si è elevata dal cinema per calarsi nella realtà e diventare patrimonio di tutti. Per quale ragione, suo malgrado, l’opera di Morricone ha ispirato così tante opere coreografiche? La musica che occorre ad

un’opera cinematografica, così come la musica al servizio della danza, evidenzia diversi aspetti in comune: la ciclicità, apici, piano e forte, crescendo, cambi con salita e discesa. Nelle musiche create per il film, come quelle create per il balletto, esiste una geometria funzionale, ovvero una ritmica molto scandita e delle caratteristiche ritmiche che si ripetono così da farla diventare orecchiabile, come già accadeva nelle arie delle opere liriche.

In tal senso decisiva è stata l’influenza che Stravinsky, importantissimo compositore, ha avuto su Morricone tanto che, come ha raccontato il Maestro, lo ha “studiato fino allo sfinimento”. Stravinsky è molto noto anche nel mondo del balletto per aver composto musiche particolarmente innovative come L’uccello di fuoco (1910), Petruška (1911), La sagra della primavera (1913) composte in collaborazione con Sergej Djagilev e i Ballets russes e per aver composto, su commissione di George Balanchine, l’Orpheus (1947). Nelle musiche di Morricone il lascito di Stravinsky è evidente sia nell’influenza timbrica che nell’influenza compositiva come, ad esempio, ne Il fiore delle Mille e una notte, film

diretto da Pier Paolo Pasolini, la cui colonna sonora probabilmente doveva essere proprio un esercizio su Stravinsky (Orpheus) è diventata poi una musica originale di Morricone dove sono, comunque, decisamente evidenti le influenze del balletto composto da Stravinsky.

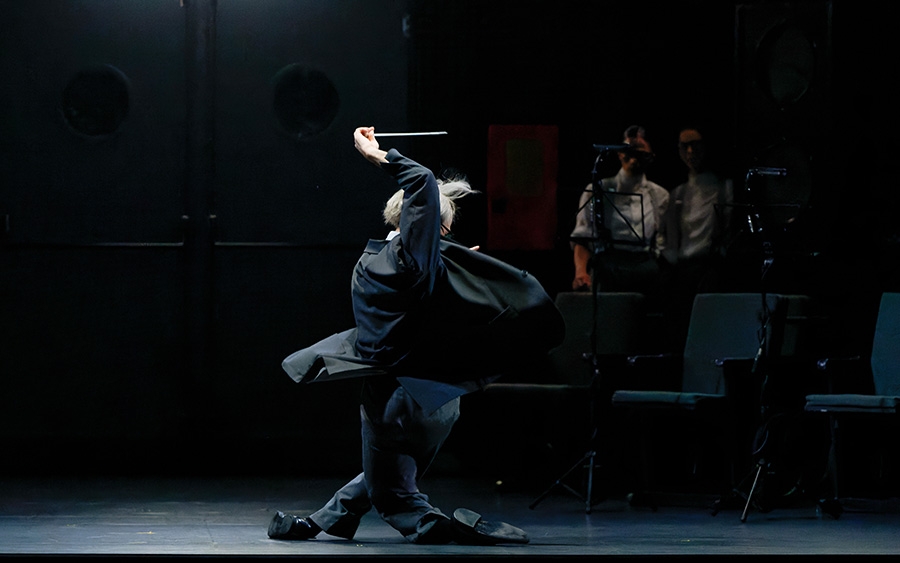

In termini di tempo, uno degli ultimi coreografi che ha utilizzato le musiche di Ennio Morricone è il visionario artista Marcos Morau che ha ideato Notte Morricone, drammaturgia coreografica prodotta dal Centro Coreografico Nazionale Aterballetto. Dissociare la musica dai suoi film, come ha dichiarato lo stesso Morau, è stato un lavoro “complesso e quasi suicida” ma l’artista è convinto che il maestro sarebbe stato molto felice nel sapere che la sua musica avrebbe potuto “emanciparsi dal cinema” e rivivere in teatro.

Una drammaturgia accompagnata da una musica disgiunta da ogni logica cinematografica in un processo arricchito da corpi in movimento, scene, luci soffuse, luci a neon e puppets che hanno messo in scena l’uomo Ennio Morricone con la sua innata timidezza, pauroso di ogni nuova sfida e mostrandone tutte le sue fragilità. In questo nuovo percorso drammaturgico sono stati utilizzati i suoi componimenti e arrangiamenti più memorabili dove ogni caratteristica è stata reinterpretata per dare un giusto peso alla danza in scena, dimostrando come queste composizioni, pur non essendo nate per essere danzate, presentano diversi punti di incontro con la musica composta appositamente per la danza.

Come in Per un pugno di dollari e Il Buono e il Brutto e il Cattivo dove sono evidenti le contaminazioni tra i generi musicali come il folklore e la musica popolare; in Nuovo Cinema Paradiso, La califfa e C’era una volta in America dove la melodia del tema principale evoca la narrazione tematica e la liricità; in Mission nelle cui musiche si trova l’elevazione al sacro e nell’Inno alla scacchiera dove il tema richiama l’epico e il trionfale.

Così come l’utilizzo dei suoni, grazie alla cura dei sound designer Alex Röser Vatiché e Ben Meerwein, che scandiscono timbricamente la vita dell’uomo Morricone in diversi momenti dello spettacolo, chiara metafora dello scorrere del tempo, del rigore e della variazione costante: un suono che suggerisce una vita in bilico tra l’essere artista e l’essere uomo. Il metronomo è infatti di per sé uno strumento utilizzato dai musicisti per andare a tempo, non accelerare e non decellerare, per mantenere un ritmo sostenuto e il ritmo invariato fino a che non viene cambiato costringendo il musicista ad un certo rigore.

Sulla partitura sonora di musiche e suoni in scena i corpi dei sedici danzatori sembrano avvolti in “una cassa di risonanza e i loro movimenti in un prolungamento della musica” (Silvia Mozzachiodi) dove “gambe e collo sembrano privi di giunture, si flettono e scattano ritmicamente” (Maria Luiza Buzzi) e “la danza è liquida, sfugge a ogni tentativo di incasellarla in un sistema” (Manuela Barbato).

Notte Morricone è una potente drammaturgia coreografica che legherà in modo indissolubile le musiche del Maestro Ennio Morricone al mondo della danza. ⬢

Ho cercato di comporre la musica dei perdenti e dei vincitori.

Ho cercato il suono anche per le cose più terribili.

Per la gioia e la disperazione.

E infine volevo vedere il suono di un uomo quando nessuno lo guarda.

Ennio Morricone

*Si ringrazia il Maestro Daniele Furlati per i preziosi consigli tecnici riguardanti la musica composta dal Maestro Morricone. Furlati è compositore, pianista e docente presso il Conservatorio di Musica Francesco Venezze di Rovigo ed è stato allievo di Ennio Morricone nei corsi di perfezionamento in musica per film all’Accademia Musicale Chigiana di Siena negli anni ‘90.