Daniele Doria, il futuro parte da qui!

Lunedì, 15 Settembre 2025 09:51 Scritto da Monica MorleoÈ uno dei più giovani danzatori che abbia ospitato in copertina la rivista Expression, e oggi ha 18 anni: occhi sgranati, pieni di gioia, uno sguardo sereno e molto felice.

Grinta, precisione, determinazione, carisma e versatilità le caratteristiche che mi hanno colpito di Daniele Doria che ha iniziato l’ultima edizione del programma televisivo Amici a soli 17 anni.

Un esempio di dedizione, sacrifici, rinunce, tanta voglia di imparare e un percorso in ascesa che lo vedrà da da Agosto e per un anno a New York per frequentare la prestigiosa Alvin Aley School.

Daniele dove è iniziato tutto?

La mia vita da ballerino inizia verso i 5 anni anche se allora ero un pò titubante e frequentavo in maniera un pò altalenante, ma a 6 anni ho capito che mi piaceva molto danza e non l’ho più lasciata.

Ho iniziato vicino dove sono nato ad Aversa (Caserta) ma poi ho cambiato tante scuole perchè mi annoiavo facilmente e avevo bisogno di stimoli continui; mi annoiavo delle ripetizioni e cercavo qualcosa di nuovo e anche diversi stili, così sono andato anche in altre scuole come a Napoli ma, dopo le restrizioni Covid, a 13 anni, ho deciso di inseguire un sogno e di trasferirmi a Roma dove è partito il mio percorso di studio professionale all’interno dell’Art Village diretto da Luciano Cannito, dove mi sono diplomato l’estate scorsa.

Con quale stile hai iniziato?

Ho iniziato con la danza classica e ho studiato sempre tutto anche se l’hip hop non è il mio stile preferito, ma quello che non ho mai “mollato” sono stati la danza classica e la danza moderna. Anche se all’inizio, come spesso accade, studiare la classica è stato difficile perchè, avendo questa necessità di trovare qualcosa di nuovo, con questa disciplina facevo fatica. Poi, crescendo, ho capito chiaramente che senza la danza classica non c’è particolare pulizia anche nelle altre discipline.

Ti ricordi il giorno in cui hai pensato che la danza potesse diventare la tua vita, la tua professione?

Banalmente, quando ti propongono gli adulti la tipica frase cosa vuoi fare da grande ho sempre risposto che volevo fare il ballerino e, talvolta anche il coreografo. Anche molti insegnanti che ho avuto mi hanno spronato nel fare questo perché, secondo loro, non avrei potuto fare altro nella mia vita. Tuttavia la vera consapevolezza l’ho avuta quando ho deciso di trasferirmi a Roma e mi sono dedicato totalmente alla danza.

Ti sei trasferito quando dovevi iniziare le scuole superiori?

Si. Ho frequentato ragioneria e le ore di danza erano tante. Studiavo dalle 15. 30 alle 21 ogni giorno, non rimaneva molto tempo per me in più dovevo essere autonomo in tutto e per tutto perchè abitavo da solo.

Complimenti… Un’esperienza importante a quell’età.

Decisamente. Venendo da un paese ritrovarsi in una città così grande ambientarmi è stato difficile, a partire, ad esempio, dagli spostamenti con i mezzi pubblici. Poi negli anni mi sono abituato e le cose sono venute da sole.

Hai fatto amicizia con i tuoi colleghi di accademia?

Ancora oggi le persone che frequento sono quelle che hanno studiato con me, ho creato la mia cerchia di amici che è diventata parte integrante della mia nuova vita romana.

Quello che hai fatto non è da tutti, lo sai vero?

Lo so ma non me ne faccio un vanto… Pensa che io sono anche il figlio più attaccato a mia mamma: quando ero più piccolo se rimanevo a dormire da un amico mi facevo venire a prendere perchè non resistevo molto fuori di casa lontano da lei.

Hai fatto un’audizione per entrare in Accademia?

Sono stato proprio io a proporlo ai miei genitori, mi hanno preso e successivamente mi sono trasferito grazie al loro fondamentale aiuto. Sono cresciuto molto in fretta e, infatti, spesso non sono al passo con i miei coetanei perchè ho pensieri diversi sotto ogni punto di vista.

Ad oggi quali sono i maestri che ti hanno lasciato di più un segno?

Credo di dovere molto ai miei insegnanti “fissi” come Fabrizio Prolli per il modern, Alessandro Tiburzi e Alexandre Stepkine per il classico, contemporaneo con Milena Zullo, ma ho studiato anche tanto in giro per l’Italia con Simone Nolasco, Macia del Prete e Christian Pace cercando di acquisire il più possibile da ogni insegnante.

E i tuoi maestri della scuola erano d’accordo quanto hai tentato l’audizione ad Amici?

In realtà non ho fatto sapere nulla a nessuno e mio fratello mi ha iscritto a mia insaputa (n.d.r. ride).

Effetto sorpresa?

Da un giorno all’altro mi hanno visto in televisione! Io caratterialmente sono una persona molto riservata specie per le cose a cui tengo molto poi sono napoletano e, quindi, molto scaramantico! Pensavo che fosse una cosa totalmente lontana da me, non mi vedevo proprio come persona che potesse far parte di un programma televisivo diventando anche una sorta di personaggio pubblico.

Ti consideri timido?

Non sono timido, anzi sono anche abbastanza estroverso. All’inizio facevo fatica a fidarmi delle persone anche a causa delle esperienze negative che ho vissuto da ragazzo. Avevo paura del giudizio, avevo uno scudo che usavo per difesa e parlavo poco ma questa mia caratteristica è stata cambiata per timidezza.

Ma seguivi come spettatore il programma?

Assolutamente. Si riuniva anche da tutta mia famiglia ma io, al contrario di mio fratello, lo vedevo come una cosa irraggiungibile e lontana da me.

Ora sei contento?

Si. Sono felice del percorso che ho fatto anche se non nascondo che ci sono state tante difficoltà specie per l’infortunio che ho subito durante il programma. Era anche tanto il carico di lavoro e lo stress ma tutto il sudore è stato ripagato. Un’esperienza che comunque mi porterò sempre dietro… Mi sono fatto anche un tatuaggio per ricordarmi per sempre questa esperienza: a dream con la A in maiuscolo di Amici.

Hai raccontato in diverse occasioni che hai subito il bullismo. Cosa ti senti di consigliare ad un ragazzo che sta affrontando i tuoi stessi problemi?

Sicuramente nella vita si troveranno davanti tanti ostacoli e il giudizio di tante persone per chi vuole intraprendere la strada che sto percorrendo io perchè ci sono ancora molte persone che non vedono con normalità gli uomini che praticano la danza. Invece io la danza l’ho sempre considerata una forma d’arte e un modo di esprimersi unico nel suo genere.

Come sei riuscito a superare quei brutti momenti?

Pur stando male, ovviamente, sono riuscito a credere sempre in me stesso e questo mi faceva stare bene. Non mi sono mai arreso nonostante tutto.

Andare a Roma ti ha aiutato anche in questo senso?

Si perchè non mi sentivo capito nel mio paese. Poi è la danza che mi ha guidato e pian piano mi sono aperto mentalmente.

La chiave che ho usato io per combattere tutte queste problematiche è stata quella di non arrendermi, fidarmi di me e del mio istinto.

C’è stato un momento della tua vita in cui il giudizio ti ha pesato?

Si. Quando il giudizio ha valicato dal mondo della danza ed è entrato nel personale. In quel momento ho avuto il coraggio di parlarne con la mia famiglia. è importante che la famiglia ti sia vicino in ogni tua scelta, nessuno ti può capire come la tua famiglia; chiaramente se è d’accordo con il tuo percorso lavorativo e di crescita.

La tua famiglia ti ha dato quella spinta in più nella tua decisione di andare a vivere da solo in un’altra città?

Penso proprio che l’aiuto di chi sta più vicino sia veramente essenziale per il tuo percorso.

Anche Amici ti ha aiutato nel darti questo valore?

La trasmissione mi ha aiutato molto, anche dal punto di vista psicologico, a realizzare il mio sogno, anche se io ho sempre studiato tanto e ho spesso trascurato la mia vita privata.

Nulla di tutto questo mi è mai pesato e ho sempre pensato che fosse la cosa giusta da fare: facevo quello che mi faceva stare bene.

Partecipare ti ha aiutato dal punto di vista tecnico o dal punto di vista interiore?

Entrambe le cose… Studiavamo dal mattino con la lezione di danza classica poi ognuno aveva le sue lezioni per perfezionare le coreografie.

Che rapporto hai avuto con la velocità tipica di un programma televisivo di cui ci ha già raccontato anche il ballerino Francesco Mariottini?

Ci avevano avvisato che la velocità avrebbe fatto parte del percorso e così come la causalità: spesso ti domandi cosa succederà adesso? Penso poi che la velocità sia decisiva nel periodo del serale: tutti quanti ci siamo trasformati in Flash! (ride n.d.r.)

Mi sembra che questa sia stata per te un’adrenalina positiva?

Si, assolutamente. Ma nello stesso tempo è stata molto intensa e comunque più forte il desiderio di fare bene che la fatica che avverti.

Le coreografie con cui hai partecipato ai casting erano tue o di altri coreografi?

Alcune le ho montate io, altre le ho terminate o rielaborate da alcune coreografie che ho studiato ed elaborato qualche anno fa a Los Angeles.

Non è da tutti…

Ne sono consapevole e questo mi riempie di orgoglio perchè sono riuscito ad intraprendere questo percorso e sono entrato nel programma grazie alla mia creatività e al mio modo di danzare.

Sei determinato?

Si ma anche molto costante. La stanchezza si fa sentire di più se non lo sei e io lo sono stato sin da piccolo specie nell’adolescenza. A me però non ha colpito in quel momento: purtroppo molti miei amici e amiche invece hanno proprio abbondato la danza negli anni dell’adolescenza.

Parafrasando una famosa canzone… Cosa ti aspetti dal domani?

Dopo aver vinto Amici, ho lavorato molto tra Milano, Torino, Riccione, Palermo. Sono stato a casa dai miei genitori per un po’ di relax dopo un mese dal vortice che mi ha attraversato dopo la vincita e le vacanze non le vedrò neanche con il binocolo!!!

Anche se pensi che oggi non sia irrealizzabile, qual’è il tuo sogno nel cassetto?

Mi piacerebbe tantissimo ballare per una pop star internazionale e danzare in un tour mondiale.

In bocca al lupo Daniele… Continua così con i tuoi occhi vividi e pieni d’amore per la danza! ⬢

Il gruppo: caratteristiche e dinamiche in ambito coreutico

Lunedì, 15 Settembre 2025 09:38 Scritto da Carlo Del Proposto

CARATTERISTICHE DI BASE DEL GRUPPO

Cosa intendiamo quando parliamo di gruppo?

Da un punto di vista psicologico e sociale un insieme di persone può essere definito «gruppo» quando soddisfa alcune peculiari caratteristiche:

• deve essere presente un contatto sociale diretto e significativo (presenza di costanti contatti e di relazioni significative tra gli individui);

• deve essere presente una coscienza di gruppo. I componenti del gruppo devono avvertire di appartenere ad un «noi» che possiede una storia ed una stabilità;

• deve essere presente una struttura di organizzazione e funzionamento di gruppo, nel senso che il gruppo deve avere una vita indipendente da quella dei singoli.

Ciascun membro per stare nel gruppo è soggetto a regole che non dipendono solo dalla sua volontà. In più tra i membri è presente l’esperienza soggettiva di condivisione delle regole, degli scopi, dei legami, etc…

A livello psicologico un gruppo può essere considerato tale sulla base delle influenze reciproche tra i suoi componenti. Un osservatore esterno, inoltre, dovrebbe poter cogliere un insieme di individui che presentano qualcosa in comune, che condividono una caratteristica, una attività, uno scopo, etc…, raggruppati sulla base del fattore somiglianza.

Osservando i diversi punti si nota come l’elemento collante sia la formazione di un “senso del noi” che si forma e sviluppa attraverso processi di coesione e differenziazione.

La prima (coesione) si forma grazie alla evidenziazione di elementi distintivi e requisiti che tendono a favorire la reciproca accettazione.

La seconda (differenziazione) mediante il riconoscimento di ruoli, status ed incarichi che raffigurano ognuno come elemento fondamentale ed essenziale.

Tuckman (1965) elenca quattro fasi nello sviluppo della vita di un gruppo:

Forming; Storming; Norming; Performing.

Quindi una prima fase di formazione del gruppo, una seconda di conflitto dovuto all’attribuzione dei ruoli, una terza fase di strutturazione ed un’ultima di attività. Tuckman teorizza che queste fasi sono tutte necessarie in un gruppo.

Successivamente a queste ne aggiunse una quinta (1977) in collaborazione con M.A. Jensen, che venne definita: Adjourning. Sinteticamente possiamo dire che questa è la fase che comprende il processo di “dissolvimento” del gruppo. Per il senso di perdita che viene riconosciuto da molti membri del gruppo in questa fase, alcuni autori, compreso lo stesso Tuckman, la indicano anche con il termine “Mourning” (lutto).

NUMERO DEI COMPONENTI

Per fare un gruppo occorrono almeno 3 persone: già a questa numerosità si verificano alcuni fenomeni che caratterizzano il gruppo, come ad esempio la formazione di sottogruppi, di maggioranze e minoranze, fenomeni di emarginazione e di esclusione dei membri.

Se da un gruppo di tre elementi si ritira un individuo, il gruppo svanisce e si trasforma in una diade; se il gruppo è formato da più di tre persone il ritiro di una di esse incide sempre meno sulla stabilità nel suo insieme.

Esiste anche un limite massimo teorico per ciascuna tipologia di gruppo: esso è strettamente legato alle possibilità di contatto sociale diretto e significativo fra i membri. Più è alto il numero dei membri, minore è la possibilità di contatto diretto tra di essi; oltre un certo limite ogni gruppo tende a sfaldarsi.

Non esiste una dimensione ottimale del gruppo, ma di sicuro la numerosità influenza in modo determinante la frequenza e la qualità dei rapporti tra i membri, inoltre essa appare essere strettamente legata allo scopo del gruppo. Sopra le sei unità sembra sia difficile per i membri del gruppo pensare agli altri come persone singole e differenziate. Gli altri vengono vissuti come appartenenti a sottogruppi.

Le relazioni non appaiono più essere tra singoli membri, ma tra i diversi sottogruppi.

CLASSIFICAZIONI E DENOMINAZIONI

Nel settore delle ricerche sui gruppi sono state proposte numerose definizioni di gruppo; alcune sono condivise dall’intera comunità scientifica, altre sono invece utilizzate solo nell’ambito di analisi proposto da una specifica teoria di riferimento.

Il gruppo «primario» è caratterizzato da rapporti informali tra i membri, dimensione ridotta, forte solidarietà, reciproca accettazione, intima conoscenza ed interazioni frequenti tra i componenti del gruppo.

Il gruppo può essere definito «secondario», quando i rapporti tra i membri sono organizzati in relazione al raggiungimento dell’obiettivo del gruppo. Spesso le relazioni sono formali e mediate da regolamenti; l’interazione tra i membri è limitata nel tempo e nell’intensità.

Infine il «gruppo di riferimento», intendendo con tale termine una tipologia di gruppo che costituisce per i membri uno schema di riferimento, una guida nel modo di vedere e di pensare la realtà. Dei gruppi di riferimento si adottano i modelli comportamentali, gli stili, etc.. Rispetto alla loro origine, al loro modo di formarsi i gruppi possono essere distinti in: spontanei oppure organizzati.

IL GRUPPO NELLA DANZA

Abbiamo precedentemente evidenziato come la numerosità sia un elemento “critico” in un gruppo.

Dobbiamo osservare però che nell’ambito della danza la nascita, la struttura e quindi la numerosità stessa del gruppo è vincolata a fattori specifici e solitamente diventa compito del coreografo stabilire questi elementi in base a precise esigenze coreografiche, esigenze che portano anche alla attribuzione di ruoli.

Nella danza, le compagnie di balletto o le classi individuano come gruppo un numero adeguato per la composizione e per il miglioramento del livello di produttività. Numero stabilito quindi dal coreografo o dall’insegnante, in associazione alla attribuzione di ruoli a seconda delle abilità e/o capacità del singolo danzatore. Un gruppo formato da troppi soggetti creerebbe diversi problemi pratici, dalla difficoltà nei rapporti interpersonali alla difficoltà dell’insegnante a dare la giusta attenzione ad ogni singolo soggetto, con relativa complicazione nella strutturazione della performance. Sempre legato al problema di una numerosità elevata potrebbe essere la presenza di diversi soggetti con le stesse caratteristiche e che possono ricoprire ruoli uguali. Questo potrebbe portare a diminuzioni di prestazione e di impegno, portando il gruppo verso cali di coesione e quindi di risultato.

Quindi gruppi troppo piccoli o troppo grandi risultano problematici, in quanto in uno i soggetti vengono troppo caricati e responsabilizzati, nel secondo hanno scarse possibilità di libera espressione.

Come ci ricorda A. Cei (1998), nello sport molti allenatori pensano che un modo per valutare il buon affiatamento all’interno della propria squadra sia quello di osservare l’umore delle riserve: se anche l’ultima di esse è serena e soddisfatta, vuol dire che la squadra è unita e tutti i suoi componenti sono orientati al raggiungimento dell’obiettivo comune.

Ma come abbiamo visto precedentemente diversi fattori “influenzano” il buon andamento del gruppo.

Contrariamente al pensiero generale che ipotizza l’appartenenza ad un gruppo come fattore positivo per un lavoro comune, si è evidenziato come in determinate circostanze questo porti invece alla riduzione del lavoro comune. Questo particolare evento è stato definito

“pigrizia sociale”

che potremmo indicare come una particolare forma di disagio sociale (evidenziandosi soltanto in situazioni di gruppo) che, determinando una forma di riduzione dell’impegno individuale, va a generare degli esiti negativi sia sul singolo che sul gruppo.

Harkins, Latané, Williams (1980) hanno ipotizzato diverse interpretazioni per spiegare questi effetti negativi:

• strategia allocativa;

• strategia minima;

• strategia del free rider;

• strategia detta sucker effect.

Strategia allocativa: il soggetto è consapevole che la propria prestazione all’interno del gruppo, è uguale alla performance che può dare da solo. Quindi pur impegnandosi nel gruppo, si impegnerà al massimo nel lavoro individuale, dove potrà ottenere più visibilità.

Strategia minima: questa è la situazione nella quale gli individui cercano di impiegare la quantità minima delle proprie forze nel lavoro collettivo; l’attività di gruppo “maschera” il loro minor impegno e permette loro di non essere considerati pigri.

Strategia del free rider: riduzione dell’impegno al minimo ritenendo il proprio ruolo ininfluente e secondario per il risultato finale.

Strategia sucker effect: i soggetti tendono a ridurre il proprio impegno non volendo favorire chi si impegna poco. Chi attua questa strategia non accetta che i free rider si servano del loro impegno senza a loro volta metterne del proprio.

Carron (1988) ha evidenziato una maggiore diminuzione dei livelli motivazionali nel momento in cui i soggetti avvertono che il loro contributo non è ben identificabile, non (o poco) necessario al gruppo e non c’è proporzione tra il loro contributo ed impegno rispetto a quello degli altri componenti del gruppo. Chiaramente invertendo la situazione questa diminuzione dei livelli motivazionali viene decisamente limitata.

Hardy (1990) ha indicato alcune specifiche strategie per ottenere buoni risultati nel controllo dell’instaurarsi della pigrizia sociale:

• migliorare il livello di autoconsapevolezza del danzatore facendo in modo che il suo impegno individuale sia riconoscibile.

• ottimizzare il senso di responsabilità di ogni componente del gruppo, aumentando i rapporti di gruppo, l’impegno e la coesione al compito.

• are in modo che i compiti siano coinvolgenti, offrendo così ai danzatori compiti che rinforzino la soddisfazione e che sviluppino l’orgoglio di lavorare insieme (identità di gruppo).

• definire specifici obiettivi individuali e collettivi organizzando un programma di goal setting e fornire dei feedback sul loro raggiungimento.

• rganizzare riunioni sia collettive che individuali per poter comprendere le eventuali diminuzioni o cadute di motivazione e cercare così una possibile soluzione.

• fare in modo che ognuno abbia un ruolo specifico, identificabile e riconoscibile e che questo venga percepito positivamente e necessario da tutti.

• permettere a ognuno la libera espressione creativa, sentendosi appoggiati pur assumendosi le responsabilità delle conseguenze.

• offrire ai danzatori la possibilità di poter svolgere altre attività al di fuori della danza, che permettano di riposare e di recuperare mentalmente e fisicamente.

Concludendo, quindi, appare fondamentale per tenere sotto controllo il fenomeno della pigrizia sociale, sia negli sport di squadra che nelle compagnie o classi di danza, che l’autorealizzazione individuale venga soddisfatta e considerata parallelamente agli obiettivi comuni. Il modello di riferimento per la migliore riuscita di un gruppo è quindi quello dove, oltre agli elementi “migliori”, si riesce anche a sviluppare la migliore interazione tra i soggetti, fattore che appare determinante nello spirito del gruppo primario. Una “compagnia” una “squadra” non sono formate dai singoli ma dall’insieme e come ci insegna la scuola della Gestalt: “l’insieme non è solo la somma delle singole parti”.

Così non sempre i migliori giocatori o i migliori danzatori formano una squadra o una compagnia di successo.

“nessuno di noi è intelligente come tutti noi insieme”

(Proverbio giapponese)

Qui trovi l'articolo completo >>>

La colazione, il risveglio fondamentale per il nostro corpo

Lunedì, 15 Settembre 2025 09:36 Scritto da Alice Olmo

Le vacanze sono terminate e si torna immediatamente al lavoro. Le scuole ricominciano e la sala di danza prende di nuovo vita! Il mare e le montagne sono un lontano ricordo e i loro spazi immensi ci hanno ricaricato di energia e voglia di ricominciare. Riprendere il “ritmo” è sempre difficile, perché le vacanze spesso portano a stili di vita diversi dalla routine quotidiana: ci si sveglia tardi, si saltano i pasti e si consumano pasti più abbondanti, si fanno attività motorie diverse da quelle a cui siamo abituati (difficile fare la sbarra in acqua o in alta montagna!) e ci si concede qualche coccola in più. E’ capibile… Siamo in vacanza!

Per questo al ritorno dalle ferie consiglio sempre di prendersi un’ora per se stessi e, con carta e penna alla mano, riscrivere i propri programmi a partire dal risveglio. La prima cosa a cui occorre pensare è la colazione: è decisivo infatti “mettere benzina” nel nostro corpo alla mattina affinché i muscoli incomincino a “girare come i cavalli della Ferrari”.

Evidenze scientifiche dimostrano come il pasto più importante della giornata sia proprio la colazione in quanto fornisce:

1. il giusto apporto calorico previene malattie cronico degenerative;

2. agisce sul senso di sazietà e quindi sulla quantità di energia assunta nella giornata;

3. previene l’obesità in età adulta;

4. è… stra buona!

Ci sono diverse colazioni che si possono seguire, dolci o salate, mediterranea o anglosassone, ma a prescindere da quella che si sceglie di seguire occorre rispettare le regole del piatto Smart, ovvero carboidrati e proteine in ugual misura e fibre. Alcuni esempi pratici:

• Caffè, yogurt bianco naturale, muesli e banana

• Tè nero, pane di segale, ricotta e marmellata di lamponi (zuccheri <37%)

• Tè verde, bevanda vegetale di soia al naturale, fiocchi di avena, qualche mandorla e due kiwi

• Pane integrale tostato, uovo in camicia, lattuga, spremuta d’arancia e caffè americano

• Fette biscottate integrali, hummus di ceci, pomodori, tisana al finocchio e pera.

Come per gli altri pasti è meglio evitare colazioni ricche di zuccheri semplici, grassi saturi (anche vegetali) e sale. Occorre consumare tutte le bevande senza aggiunta di zucchero ed evitare cereali raffinati (tra cui quelli soffiati), brioches, merendine, biscotti elaborati (al cioccolato o al burro) che possano innalzare la glicemia e pertanto aumentare la fame dopo poco tempo dalla colazione.

Consiglio sempre di non aggiungere al latte o alle bevande vegetali polveri di cacao zuccherate o consumare creme di nocciole (anche se lo so… è golosissima!) o a base di altra frutta secca che non siano al 100% .

La marmellata è un ottimo alimento per la colazione, ma occhio all’etichetta: non deve contenere più del 37% di zuccheri. Lo yogurt vaccino o vegetale bianco al naturale sono entrambi consigliati, ma meglio evitare quelli con aggiunta di frutta o vaniglia, zenzero, etc…

Consumare solo saltuariamente pesce in scatola o affumicato, nel caso in cui si decidesse di optare per una colazione salata e più “nordica”.

A volte anche i ballerini, che sono spesso di corsa, hanno la tendenza a consumare una colazione non appropriata. Come evitare questo “brutto scivolone”? Un’idea può essere quella di apparecchiare la tavola dopo cena. Si possono preparare tazze, bicchieri, posate, alimenti non deperibili (frutta a guscio, frutta disidratata, cereali integrali, muesli, fette biscottate, etc…) e si può preparare per tempo anche la la moka. Il mattino dopo basteranno pochi minuti per terminare la preparazione e non più di 10-15 minuti per mangiare tutto.

La mia esperienza personale?

Sono una ritardataria cronica, ma mio marito mi ha insegnato che basta poco per essere alla sbarra puntuale con questo trucchetto, apprezzato anche dai miei figli, che si svegliano al mattino con una bella tavola colorata e ricca che alimenti buoni! La colazione per noi è un rito importante, stiamo insieme e ci carichiamo insieme per la giornata! ⬢

Diego Salterini, anima italiana nella danza contemporanea americana

Lunedì, 15 Settembre 2025 09:30 Scritto da Valentina Minguzzi

Nato a Roma nel 1966, Diego Salterini è oggi un punto di riferimento nella danza contemporanea americana. Co-fondatore e direttore artistico della compagnia Dance NOW! Miami è anche docente, coreografo e anima instancabile della scena artistica di Miami, dove vive dal 1997. Il suo percorso non è lineare, né tantomeno previsto: inizia quasi per caso calcando le scene della televisione italiana degli anni d’oro poi si reinventa oltre oceano. Abbiamo ripercorso con lui una vita danzante, tra palchi, sale prove, voli transatlantici e momenti di ispirazione quotidiana.

Diego com’è nata la tua carriera nella danza?

La mia carriera nella danza è nata quasi per gioco, uno di quegli amori che si insinuano piano e poi ti travolgono. Non sono uno di quelli che ballavano sin da piccoli, almeno non sul serio. Certo, c’era il fascino della televisione: incantato da Maga Maghella e dalla Carrà (quella è una tappa obbligata!) e poi quegli spettacoli magici del sabato sera, da Luna Park a Strixx, passando per i varietà di Antonello Falqui degli anni ’70. Sono del ’66, per dare un po’ il senso del tempo. E poi l’arrivo di Heather Parisi è stato uno tsunami!

I miei genitori puntavano molto sullo sport, volevano che sia io che mia sorella ci provassimo: prima nuoto, poi judo, entrambi a livello agonistico. Facevo il mio dovere ma la verità è che non brillavo di entusiasmo. È stata la palestra a darmi il primo segnale vero: tra una lezione e l’altra, scoprii l’aerobica. Quello è stato il primo passo verso la danza.

Poi, da giovane adulto, approdo all’Allibi, storico locale gay romano, e lì ho conosciuto ragazzi del corpo di ballo della TV. Io ballavo bene in discoteca, avevo ritmo e fisico e, grazie a nuove amicizie, mi sono avvicinato ai veri danzatori. Sono stati loro a suggerirmi di assistere a una lezione di Roberto Salaorni allo IALS. Entrare lì è stato come mettere piede in un altro mondo. All’inizio ero intimidito. Ho impiegato un po’ prima di trovare il coraggio di pagare quelle diecimila lire e buttarmi. Ma poi l’ho fatto e da lì tutto è cambiato. Roberto è diventato un mentore e un amico. Mi ha aiutato a scoprire che quella era la mia vera strada.

Come ricordi i tuoi anni di danza in Italia?

Mi viene da sorridere: ci ho messo davvero tanto a dire ad alta voce “sono un ballerino”. Ero partito tardi e sentivo la pressione di dover recuperare. Salaorni mi ha dato tempo, ma, poi, quando ha capito che facevo sul serio, mi ha preso in carico davvero. Con lui ho imparato la disciplina e il valore del lavoro costante.

Ricordo gli anni ’90 come un periodo magico. Ogni coreografo passava dallo IALS per vedere le sue lezioni. Così è arrivato il mio primo provino per il programma Luna di Miele con Gabriella Carlucci. Cercavano ballerini alti e con bella presenza… brillare nella danza non era essenziale, diciamo… ma quella porta mi ha aperto il mondo. Non ho vissuto grandi traumi. Ho avuto la fortuna di lavorare con continuità, guadagnando rispetto. Non ero il ballerino più eccezionale, ma sapevo fare bene il mio lavoro. Questo, nel tempo, ha costruito una reputazione solida. Col senno di poi, posso dire che lasciare un buon ricordo è più importante di un virtuosismo.

La televisione stava cambiando e la danza ne usciva sempre più marginalizzata. Così, nel 1997, quando è arrivata l’occasione - complice una storia d’amore - ho scelto di lasciare tutto e partire. Volevo costruire qualcosa di più autentico.

Cos’ha significato vivere la danza in America?

Per me è stato profondamente trasformativo. Quando sono arrivato a Miami ho trovato una città giovane, affamata di cultura, in cerca di una nuova identità. Miami è un crocevia di culture, contraddizioni e influenze incredibili. Non è l’America che uno si aspetta: è un mondo a sé.

La grande tradizione della danza negli Stati Uniti si manifesta in particolare grazie al ruolo delle università e delle scuole d’arte: qui il ballerino moderno o contemporaneo passa quasi inevitabilmente

dall’Università, che è considerata un luogo prezioso dove non solo si imparano le tecniche, ma si studia con attenzione la storia della danza, le sue radici e i suoi sviluppi. In Italia, la realtà è ben diversa: il ballerino classico segue un percorso accademico più tradizionale, per esempio alla Scala, mentre chi vuole intraprendere la danza commerciale o teatrale si affida molto a contesti maggiormente legati alla televisione o alle compagnie. Qui invece le università sono una garanzia di serietà e di continuità culturale: scuole come la New World School of the Arts a Miami, la Juilliard a New York o il Boston Conservatory: sono veri e propri poli di conservazione e trasmissione del sapere coreutico. C’è una consapevolezza profonda della danza come patrimonio culturale. Molti colleghi italiani, ad esempio, non conoscono Ruth St. Denis o la tecnica Humphrey. Qui invece si parte da quelle basi. Questo approccio mi ha formato anche come coreografo e docente.

Dance NOW! Miami e Joffrey Ballet School: come sei arrivato a dirigere queste due realtà?

Arrivare a Miami nel 1997 per me è stato un vero salto nel buio… eppure, a ripensarci, è stato anche uno di quei cambiamenti che la vita ti mette davanti e che, se hai il coraggio di ascoltare la pancia, vanno colti al volo. C’entrava una storia d’amore, certo, ma soprattutto la voglia di respirare un’aria nuova e seguire davvero la mia passione per la danza. Praticamente sono atterrato e, nel giro di pochissimo, ho incontrato Hannah Baumgarten: ci siamo conosciuti al PAN-Performing Arts Network di Miami Beach e subito c’è stato un colpo di fulmine artistico con il suo background Juilliard, la sua tecnica Limón e Graham, la forza e la presenza scenica che trasmetteva.

Il PAN, con la direzione di Ilisa Rosal, mi ha dato subito una possibilità concreta: una sponsorizzazione per l’O1 Visa, grazie alla quale mi sono tuffato nella scena locale, ballando con compagnie come Ballet Flamenco La Rosa, Momentum Dance Company, Karen Peterson & Dancers. C’è stato spazio anche per qualche incursione nel mondo della pubblicità come modello e attore: a Miami bisogna sapersi “reinventare” ogni giorno!

Nel frattempo, con Hannah, ci siamo dedicati completamente alla nostra idea di compagnia: piccoli progetti, una crescente rete di collaborazioni, ballerini attratti dal nostro modo di lavorare e, quasi senza accorgercene, siamo diventati una realtà stabile. Nel 2000 Dance NOW! Miami è diventata ufficialmente una non-profit e da lì non ci siamo letteralmente più fermati un attimo: sala prove, spettacoli, festival, progetti educativi e ogni stagione con nuovi sogni e nuove sfide.

Per quanto riguarda la Joffrey Ballet School di New York, è stata un’altra di quelle svolte che arrivano perché, lavorando bene e con passione, prima o poi qualcuno si accorge di te. Grazie a colleghi con cui eravamo entrati in sintonia “coreutica” è nata la collaborazione che ci vede oggi, con Hannah, alla guida di due programmi estivi: Joffrey Italy e Joffrey Miami, veri punti di riferimento per giovani danzatori da tutto il mondo.

La quotidianità? In sala è un turbine: prove, lezioni, momenti di confronto creativo. Ci si alterna tra la disciplina rigorosa e quella scintilla improvvisa che solo la danza sa dare quando, tra una diagonale e un lavoro di gruppo, scatta la magia. Fuori dalla sala la vita è altrettanto intensa, fatta di incontri, organizzazione, mail, progetti da far quadrare tra artisti, partner e nuove generazioni che bussano alla porta. Ma la soddisfazione più grande è proprio questa: vedere la danza diventare ogni giorno un “ponte” tra storie, culture e generazioni. E allora davvero ogni fatica vale la pena.

Da dove trae ispirazione il tuo lavoro?

Dalla vita vera. Dai dolori, dalle gioie, dai momenti ordinari. Ma anche dalla responsabilità: dirigere una compagnia no-profit finanziata da fondi pubblici e privati significa essere sempre “accesi”. Non posso aspettare l’ispirazione in stile bohemien. Devo essere pronto a creare e offrire qualcosa che abbia valore per la comunità. La danza è arte, ma anche lavoro. Abbiamo una squadra da sostenere: artisti, tecnici, costumisti, musicisti. La mia ispirazione nasce anche dalla concretezza. Poi, certo, la musica e i danzatori fuori dal comune sono stimoli potenti. Ma anche il dubbio, la fragilità, l’insicurezza iniziale fanno parte del processo.

Alla fine, non so bene come, il pezzo che doveva nascere prende forma e spesso (ma non sempre!) posso guardarlo con soddisfazione, sapendo che dentro ci sono tutte le sfumature di quello che ho vissuto. E’ questo il bello: trovare ispirazione proprio nella realtà, con i suoi alti e bassi, facendo sì che ogni creazione sia un ponte tra quello che vivo io, quello che cerca chi danza accanto a me e quello di chi ci guarda da fuori.

Ormai vivi in America da quasi trent’anni. Com’è cambiato il mondo della danza in questo tempo? Hai notato un’evoluzione nel pubblico?

Sì, sono passati quasi trent’anni, anche se sembra ieri. Il mondo della danza è cambiato, ma certi valori sono rimasti. Dal 1997 a oggi il mio lavoro e il panorama della danza in America sono cambiati, ma anche restati solidamente ancorati alle loro radici. L’evoluzione è naturale: ci sono nuovi stili, contaminazioni e linguaggi che avanzano, ma nella danza moderna e contemporanea americana rimane un profondo rispetto per i grandi maestri come José Limón, Martha Graham, Merce Cunningham e Paul Taylor. Tutta la scena, soprattutto quella più “seria” e teatrale, continua a prendersene cura, a studiarli e a usarli come pilastri tecnici e creativi su cui costruire nuove idee.

Il pubblico, però, è difficile da conquistare. I talent show hanno reso la danza “popolare”, ma in modo frammentato. Pezzi brevi, spettacolari, “facili”. Portare qualcuno a teatro a vedere 45 minuti di danza contemporanea è un’altra storia. A volte scatta il pregiudizio: sarà strano? Mi annoierò? Il balletto classico invece rassicura il pubblico: se parli di “Schiaccianoci” o di balletti classici, la platea risponde perché sanno cosa aspettarsi… la favola, i tutù, la musica dal vivo, lo sfarzo. La danza contemporanea, invece, può “spaventare”. Ma chi viene ai nostri spettacoli spesso torna: significa che qualcosa “arriva”. Anche con risorse limitate spettanti a realtà più piccole come la nostra di Dance NOW! Miami stiamo creando una comunità con un pubblico di nicchia di veri appassionati che ha voglia di sperimentare.

L’evoluzione c’è ma quello che davvero resta è la volontà di andare avanti senza dimenticare da dove siamo partiti. La danza qui in America resta un terreno sorprendente: tradizione e innovazione si sfidano e si incontrano ogni giorno e questo, forse, è il bello di farne parte.

Torni spesso in Italia? Cosa significa per te essere cresciuto lì?

Torno tutte le volte che posso. L’Italia è casa, qui ci sono le mie radici. Anche se ora vedo certe cose “con occhi stranieri”, in piccole abitudini, modi di parlare, il tempo vissuto diversamente, nei valori, nei gesti e nella sensibilità resto profondamente italiano.

Essere cresciuto in Italia mi ha dato un patrimonio di cultura e bellezza, di storia, di cucina, di gesti che mi porto dietro ovunque vado. La nostra estetica, il nostro senso del dramma e della leggerezza non li trovi facilmente altrove.

Ogni ritorno è una festa, una ricarica di energia e di ricordi. Anzi, lo penso spesso: quando sarà il momento di “appendere le scarpe al chiodo” non escludo affatto che il mio ultimo capitolo lo vorrò scrivere proprio in un piccolo paese italiano, immerso nella semplicità e nel calore di casa.

Cosa ti dà ancora la danza?

Quello che mi dà ancora la danza dopo tanti anni è un’energia che non somiglia a niente di quello che si trova altrove: è una miscela di adrenalina, soddisfazione e curiosità che si rinnova ogni giorno. C’è qualcosa di speciale nel varcare la soglia della sala prove, nel rimettere il corpo in ascolto, nell’essere cosciente che ogni giorno è una nuova scoperta: c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare o un’emozione diversa da esprimere. La danza, con la sua disciplina e il suo bisogno costante di dedizione, ti spinge a stare nel “qui e ora”, a vivere ogni passo con presenza, trasformando la fatica in espressione e la tecnica in emozione.

Rispetto a ieri però, la danza, mi dà anche tanti dolori in più e quindi anche tanto tempo dedicato a massaggi, terapie, bagni gelati, pezze calde e tutto quello che devi fare quando il corpo decide ingiustamente di invecchiare e tu, invece, vuoi ancora fare i Grand Plié! ⬢

Étoile

Lunedì, 15 Settembre 2025 09:26 Scritto da Monica MorleoUn racconto ricco di ironia e cinismo dietro le quinte di uno spettacolo di danza

Davvero recente la notizia che, purtroppo, non verrà girata la seconda serie di Étoile… Chiaramente il mondo del balletto e della danza sembra, a chi lo frequenta, molto ampio ma è pur sempre una nicchia all’interno dell’universo delle piattaforme televisive on demand che sono invece alla ricerca di un grande pubblico visti gli ingenti investimenti necessari per una serie del genere che, tuttavia, non sono più giustificati nemmeno se la serie è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, contando sempre di più risultati di visualizzazioni che non l’essenza delle cose.

Rimane comunque il merito della prima serie di Étoile (ancora visibile on line sulla piattaforma digitale Prime Video) che ha portato sul piccolo schermo una grande attenzione nei confronti della danza, non solo ballata, ma vista dal punto di vista organizzativo e gestionale negli uffici che la programmano, parte solitamente in secondo piano e sconosciuta al grande pubblico che ne ignora completamente le dinamiche. A partire dalla trama che racconta una difficile gestione economica di due compagnie, una di Parigi, l’altra di New York, che vedono sempre di più svuotarsi i teatri: dopo la crisi pandemica le due compagnie decidono di scambiarsi ballerini e coreografi, per fare notizia e attirare la curiosità di un nuovo pubblico.

Uscita nei giorni antecedenti alla Giornata internazionale della Danza (Aprile 2025) la serie Étoile ha incantato per la sua freschezza e per il suo scarsissimo fair play in un mondo che all’esterno sembra fatato. Creatori della serie la coppia Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino conosciuti ai più come creatori di serie televisive di successo degli anni ‘90 come Pappa e ciccia, Una mamma per amica e della più recente serie Amazon, La fantastica signora Maisel. Amy Sherman è figlia di una ballerina e profonda conoscitrice di questo mondo con le sue dinamiche anche dietro le quinte. Questa sua conoscenza si riflette nella cura maniacale dei dettagli con cui è stato creato l’ambiente artistico e organizzativo della serie. Lo stile è tipico di questa famosa coppia di autori del piccolo schermo: da un lato i tipici dialoghi fiume e i personaggi al limite del logorroico; dall’altro la visione cruda della realtà con l’intreccio delle storie personali di chi vive dietro le quinte di un teatro. Étoile è infatti una dramedy che riesce a fondere in maniera sapiente il dramma alla commedia e alla leggerezza.

Anche dal punto di vista cinematografico le inquadrature velocissime, molto dettagliate e gli stacchi di montaggio continui fanno entrare in maniera più incisiva nei problemi quotidiani dei direttori di entrambe le compagnie: direttori responsabili non solo di artisti ma di tutta la gestione organizzativa (in tal senso si pensi alla protesta dei ballerini sui loro diritti nella compagnia parigina).

Nella serie convivono personaggi nel tipico stile “Gilmore” che sono “macchiette” al limite dell’assurdo e che si muovono in questo mondo, solitamente legato all’immagine del rigore, all’insegna della goffaggine e dello stupore continuo, cercando di darsi uno spessore da un lato, dall’altro inciampando continuamente. Il risultato è esilarante: Geneviève Lavigne (direttrice della compagnia parigina), in perenne affanno tanto nella vita professionale quanto in quella privata, si trova a dover fare i conti, tra gli altri, con il coreografo visionario Tobias Bell, che una volta fuori dal palco non riesce a vivere pienamente; mentre a Jack McMillan (direttore della compagnia newyorkese) spetta Cheyenne Toussant, la più grande ballerina al mondo, ma anche un’ambientalista convinta e peggiore incubo di tutti i pescatori, una vera e propria bomba a orologeria pronta a scoppiare da un momento all’altro.

Altrettanto studiate anche le scene dedicate allo spettacolo che sono state curate dalla coreografa Marguerite Derricks che ha ideato quindici pezzi originali e ricreato altri balletti classici, coinvolgendo decine di ballerini professionisti, molti dei quali scelti dal New York City Ballet come Tiler Peck, Robert Fairchild e Unity Phelan. Per il suo lavoro coreografico Marguerite Derricks ha fra l’altro ricevuto di recente una nomination agli Emmy Awards.

Dispiace molto che la serie non abbia avuto un riscontro più ampio nei confronti del grande pubblico (la serie, dicono, non è stata tra la top ten della piattaforma on line neanche nella prima settimana del suo debutto) perché sicuramente sono diversi gli elementi di Étoile che potevano “attirare” anche un pubblico vasto ed eterogeneo non necessariamente appassionato di danza. La serie si è elevata in modo completamente diverso rispetto ai soliti clichè della danza sfidando ogni stereotipo e dimostrando che anche la danza possa anche essere ironia, stramberia e leggerezza. La colonna sonora ha unito elementi rock con la musica classica contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e la regia, molto curata in tutti i dettagli, ha creato un ritmo incalzante con le sue inquadrature velocissime.

L’insieme non lascia mai spazio alla noia e non lascia mai cadere l’interesse dello spettatore che si sente parte integrante della serie immerso totalmente in questo racconto “stralunato” della vita organizzativa dietro le quinte di uno spettacolo di danza. ⬢

Corpi in movimento voci inascoltate: verso una danza più inclusiva

Venerdì, 12 Settembre 2025 17:45 Scritto da Valentina MinguzziIn un mondo artistico dove il corpo diventa strumento espressivo e la scena uno spazio di libertà sorprende scoprire quanto la danza sia ancora oggi attraversata da disuguaglianze strutturali legate al colore della pelle, al genere, alla disabilità e all’accesso economico.

Tra le realtà che si stanno opponendo a questa situazione e con la quale ci siamo confrontati per la stesura di questo articolo, spicca il TIRED Movement, un movimento nato nel Regno Unito come risposta collettiva e potente alla mancanza di rappresentanza etnica nel settore coreutico.

Nato nel 2020 con lo slogan “The more voices we hear, the louder we become”, il TIRED Movement si presenta come un’iniziativa sociale e artistica che combatte l’ingiustizia sistemica e il razzismo nel mondo della danza. Creato da danzatori e insegnanti neri e di altro background culturale, il movimento ha l’obiettivo di garantire uguaglianza reale nelle scuole, nei programmi, nei casting e nella formazione.

Il movimento nasce con l’idea di dare voce a chi non viene ascoltato e indica la strada della sua missione attraverso alcune promesse, come migliorare l’accesso e l’inclusione nel mondo della formazione legata alla danza, di permettere a danzatori di tutti i brackground etnici di essere pienamente rappresentati, di promuovere l’inclusione in tutti i risultatati perseguiti, valorizzando le voci che rimangono troppo spesso inascoltate. Il TIRED Movement porta avanti ricerche e progetti offrendo linee guida a scuole e accademie per rendere l’insegnamento più equo.

In uno dei diversi progetti di ricerca, il Red Research Project ha inoltre mostrato la quasi totale assenza di persone nere tra esaminatori, direttori e board di enti accademici come RAD e IDTA.

Scardinare l’inclusione fittizia alla quale siamo abituati, rendere il sistema meno neutrale di fronte a questa imparzialità, offrire strumenti in maniera più equa alle nuove generazioni, ampliando così anche la rappresentanza delle diverse etnie a livelli autorevoli, deve essere l’obiettivo di ogni movimento artistico e di ogni istituzione. Il terreno è fertile e in tutta Europa i movimenti con questa mission sono diversi. Il TIRED Movement infatti non è solo. Accanto ad esso nel Regno Unito e nel mondo agiscono altri enti e associazioni che promuovono inclusività nella danza offrendo comunque diversi punti di vista e diversi raggi d’azione:

One Dance UK, ente nazionale per la danza si fa voce e costruisce percorsi per rendere il settore della danza più forte, vibrante e focalizzato sull’inclusività a tuttotondo. L’obiettivo è offrire le stesse possibilità a tutti i livelli, equità anche nella crescita e nell’accesso ai percorsi d’eccellenza in ogni settore della danza: dal mondo dell’educazione a quello scientifico, dal benessere del danzatore alla performance, dalla parte produttiva alla gestione manageriale dei progetti artistici.

Anche One Dance UK offre percorsi e programmi formativi vari, tra cui mentorship e consulenze specifiche.

Equality Dance e il UK Equality Dance Council promuovono un approccio innovativo alla danza da sala, eliminando i ruoli di genere imposti (leader/follower).

People Dancing, rete nazionale per la danza comunitaria, lavora da anni sull’accesso alla danza in contesti fragili. Da più di 30 anni quest’associazione lavora per dare a tutti l’opportunità di godersi la danza, portando l’eccellenza della danza anche nella danza di comunità.

European Equality Dance Association (EEDA) Un’associazione europea nata per promuovere la cosiddetta “Equality Dancing”: ballo di coppia libero nella scelta del ruolo (leader/follower), a prescindere da genere, orientamento o background. Incorporando una piattaforma inclusiva e partecipativa, EEDA lavora per creare competizioni sicure e rispettose dell’identità individuale.

DanceAbility International, rete globale (con forte presenza europea) che promuove la danza inclusiva con artisti con e senza disabilità integrati nella stessa performance. Offre formazione a insegnanti, workshop e spettacoli in diverse città europee.

Deutscher Verband für Equality Tanzsport (DVET) è una federazione tedesca che organizza gare aperte a coppie dello stesso sesso e promuove ruoli aperti nel ballo competitivo. Opera a livello nazionale ma partecipa attivamente a EuroGames e campionati europei.

European Dance Development Network (EDN)**: è una piattaforma che, insieme a istituzioni come Dansens Hus di Stoccolma organizza atelier, conferenze e performance inclusive, progettate per ripensare le norme del corpo nella danza contemporanea.

I movimenti nati nei vari Paesi, con l’obiettivo di rivendicare diritti e uguaglianza nel mondo dell’arte e in particolare della danza, sono la diretta conseguenza di un settore ancora molto elitario: la necessità oggi è quella di mostrare che la danza è di tutti e per tutti. Una forma d’arte antica, che da sempre fa parte dell’espressione culturale di gruppi sociali ed etnie in ogni angolo di mondo e che solo negli ultimi secoli è stata elevata a disciplina di un’élite privilegiata.

Ma cosa accade in Italia? E quali sono oggi le sfide più urgenti per costruire una danza davvero accessibile e rappresentativa? L’inclusione c’è ma senza rete.

In Italia si registrano segnali incoraggianti, anche se frammentati e poco sistemici. La danza inclusiva trova spazio soprattutto in progetti locali o iniziative artistiche indipendenti. Tra le realtà più significative:

Diversamente in Danza, associazione e compagnia con sede a Mantova, forma danzatori con disabilità fisiche e cognitive, con un’estetica fondata sull’inclusione e non sulla perfezione tecnica.

Ballo anch’io (Torino) è pioniera della danza in carrozzina, promuovendo corsi e spettacoli integrati.

Movimento Danza (Napoli), precursore dei centri di danza di comunità, nasce con l’intento e la mission di offrire uno spazio aperto, senza giudizio, per creare dialogo e inclusione in un’area di Napoli densamente popolata. Il centro, nato nel 1979, è accreditato dal Ministero della Cultura, promuove una visione multiculturale della danza e sviluppa sempre nuovi progetti.

L’iniziativa nazionale Agorà – Danza Insieme, sostenuta AssoDanza Italia, ha portato a eventi interamente accessibili a Roma e Bologna con progetti come HUG Platform.

La danza, come ogni arte, è un riflesso della società e può anche essere un potente strumento di trasformazione sociale. Tuttavia stereotipi estetici, barriere economiche, pregiudizi di genere e razziali continuano a influenzare pesantemente il settore. Iniziative come il TIRED Movement nel Regno Unito o Diversamente in Danza in Italia dimostrano che un’altra danza è possibile: più accessibile, più varia, più umana. La danza non è solo tecnica, ma anche cultura, identità, visione del mondo. Ogni corpo che danza racconta un’origine, una storia, un modo di abitare il presente.

Costruire un futuro più equo nella danza non significa rinunciare all’eccellenza, ma ridefinirla. Significa riconoscere che il talento non ha colore, genere, né abilità prestabilite. Significa lasciare che ogni corpo danzante - nero, bianco, disabile, queer, giovane o anziano - possa sentirsi al centro della scena. Per comprendere al meglio il movimento chiudiamo citando il team del Tired Movement: “Non ci dovrebbe essere confusione nel promuovere e sostenere ogni tipo di inclusione, perché più voci ascoltiamo e più forti diventiamo!”. ⬢

Le borse di studio per chi vince il Concorso Expression: un valore aggiunto per la formazione dei giovani

Venerdì, 12 Settembre 2025 17:26 Scritto da a cura della Redazione

La grande forza del Concorso Expression è dare moltissime opportunità ai partecipanti nel permettergli di crescere, imparare e confrontarsi con alcuni tra i più prestigiosi maestri di danza a livello mondiale. Negli anni tanti sono stati i partecipanti che hanno avuto l’occasione di essere giudicati da una giuria di esperti e tanti sono stati i giurati che sono diventati figure chiave nella carriera dei danzatori più promettenti.

Molti i piccoli e grandi i talenti che si sono misurati in Italia, in Europa e anche oltre Oceano partecipando ad importanti programmi di studio grazie alle prestigiose borse di studio vinte durante il Concorso Expression.

Sara Ferretti, selezionata l’anno passato, è stata richiamata per partecipare al Touch Lab Spring condotto da Oniin Dance Company diretto Daniela Rapisarda e Alessandro Vacca e altri ragazzi sono in procinto di partecipare al Touch Lab Winter, che si svolgerà a Roma fra settembre e dicembre. I laboratori coreografici di Oniin Dance Company sono stati creati per tradurre il linguaggio corporeo della Compagnia, un concept contemporaneo maturato in molti anni di attività dei due coreografi tra l’Italia, New York e l’Asia. Sempre Rapisarda e Vacca hanno poi selezionato la venticinquenne Marta Castelletta che ha vinto una borsa di studio per KDC-FUKUOKA (Giappone) per la sua coreografia originale Muziki Duniani. Il suo particolare linguaggio coreografico è stato premiato perché indaga l’esperienza umana, l’identità e le metamorfosi emotive e fisiche in un dialogo istintivo con il mondo animale.

Tommaso Brintazzoli ha vinto invece la frequenza per il programma Internship per il quale ha collaborato con il coreografo Matteo Zamperin per Tanzcompagnie Gerhart Hauptmann Theater Görlitz-Zittau, compagnia con sede in Germania e diretta da Massimo Girardi. Un ensemble professionale di danza contemporanea di respiro internazionale in cui il connubio tra danza classica e contemporanea riesce a realizzare uno sguardo innovativo e collaborativo con la scena artistica europea.

Gloria Frateschi, Chiara Martinelli, Giorgia Calvello e Francesco Mezzogori hanno invece avuto l’occasione di partecipare alle Master Class organizzate dal prestigioso Dap Festival un festival estivo multidisciplinare che si svolge ogni anno a Pietrasanta (Lucca) che unisce danza contemporanea e arti visive in suggestivi spazi teatrali e urbani. Adria Ferrali, sua direttrice artistica, ha selezionato inoltre, per la seconda volta e, scegliendolo tra oltre 100 ragazzi, Edoardo Carli. Gina Keller, vincitrice del Concorso l’edizione scorsa, ha già poi partecipato ad alcune produzioni del Dap.

Importanti anche le borse di studio che ha assegnato IDA - International Dance Association per la frequenza al Campus! Dance Summer Stage di Ravenna, un’esperienza di full immersion coreutica che ogni estate vede la presenza di docenti nazionali e internazionali. Nell’ultima edizione Campus! ha ospitato Leander Hell, Desiree Pinna, Chloe Robaldo e dieci ragazze dell’Accademia Balletto di Roma che hanno vinto con la coreografia Mi sei scoppiato dentro al cuore. Anche il piccolo Dario Pierno ha usufruito di una borsa di studio per il campus estivo di hip hop organizzato alla prestigiosa Joffrey Ballet di New York.

è settembre ma si stanno già scaldando i motori per l’organizzazione della 21° edizione di Expression International Dance Competition che si svolgerà tra il 20 e il 22 febbraio 2026 nella splendida cornice della Fortezza da Basso di Firenze nel consueto contesto di DanzaInFiera. Ragazzi, cominciate a studiare e a preparare le coreografie perchè ci saranno nuove e importanti occasioni di studio e di crescita per chi parteciperà al Concorso! ⬢

Campus! Dance Summer Stage: ogni estate cresci con noi!

Venerdì, 12 Settembre 2025 17:13 Scritto da a cura della Redazione

Anche quest’anno in estate la danza ha brillato tra le mura dello storico Palazzo Spreti di Ravenna: le lezioni in programma hanno ospitato oltre 300 allievi e quasi 50 scuole di danza provenienti da ogni parte d’Italia. Campus! è stata anche un’importante occasione di crescita per 50 ragazzi a cui sono state assegnate altrettante Borse di Studio: da 15 anni, grazie al suo programma formativo, IDA porta gli Esami di Livello, riconosciuti anche da ASI/CONI, nelle Scuole e nei Centri di danza, affiliati e non, di tutta Italia, assegnando questi importantissimi riconoscimenti che suggellano i progressi e le abilità acquisite nel corso dell’anno accademico dagli allievi di tutte le età. Ci hanno raccontato la loro esperienza in modo entusiastico Emma Ghergo (11 anni, Macerata) e Mariasole Vallesi (12 anni, Fermo). Emma: “Quest’anno ho partecipato agli Esami di Livello e mi è stata assegnata una Borsa di Studio… per me è stato molto emozionante e di questo Campus mi sono piaciute tutte le lezioni”. Mariasole ci ha poi raccontato che Campus è stata una “...esperienza molto bella, insegnanti simpatici e creativi nelle coreografie e negli esercizi… tutti molto bravi e complimenti per l’organizzazione”.

Ospiti degli stage anche numerose insegnanti che credono fermamente nel Progetto Didattico IDA e nei docenti scelti da IDA ogni anno per Campus!* Fra loro, le testimonianze di Aurora Poeta (“Centro Danza L’Infinito” di Recanati), Sabina Castrini (“T.I.L.T. di Castel Goffredo - MN) e di Anthea Algieri e Cinzia Colombo (“Vogue Danza” di Dalmine - BG) tutte concordi nell’esaltare la qualità dei docenti esaminatori, dell’esperienza emozionante ed entusiasmante degli esami che, con loro immensa gioia, hanno regalato Borse di Studio per Campus e non solo. Inoltre le insegnanti hanno sottolineato l’utilità di tali eventi di formazione sia per i docenti dei loro Centri, che così hanno ricevuto la possibilità di conoscere un tipo di programma di alto profilo, che per i loro allievi, che hanno messo in luce il loro livello capendo quanto sia importante studiare e impegnarsi per raggiungere gli standard più elevati. Raffaella Callegaro (“Benessere Danza” di Padova) ha poi sottolineato, con orgoglio, come l’esperienza degli esami e degli eventi IDA, come Campus!, abbiano permesso ad alcune sue allieve di spiccare il volo nel mondo della danza professionistica, entrando a far parte anche di prestigiose Accademie e Compagnie internazionali.

Le scuole di danza che sono interessate al percorso proposto da IDA lo possono già programmare da adesso dando l’occasione ai propri allievi di favorire la crescita professionale in vista dei prossimi stage estivi.

Campus! è inoltre un’importante occasione per i ragazzi di farsi conoscere. Durante lo Stage i docenti coinvolti hanno assegnato ben 11 Borse di Studio con le quali hanno invitato i ragazzi a partecipare ai due laboratori coreografici ideati da IDA che danno la possibilità di esibirsi ad Expression International Dance Competition 2026 a Firenze, nell’ambito di DanzaInFiera: Ida Dance Lab (laboratorio di danza modern e contemporanea) curato da Roberta Fontana e Michael D’Adamio e Il Ballerino in scena, curato da Daniele Baldi e Daniela Cipollone, laboratorio che vuole favorire la contaminazione e lo scambio tra i generi.

In questo senso ci ha parlato della sua esperienza a Sofia Poeta (22 anni): conosce IDA da quando è piccola e dell’esperienza Campus le continua a piacere la varietà degli insegnanti e degli stili proposti che, a suo avviso, la fa crescere molto di più. Quest’anno ha avuto anche la grande soddisfazione di vincere una Borsa di Studio per l’Ida dance Lab e con grande piacere ha riscontrato che, pur sentendosi una ballerina classica, questa occasione le ha dimostrato che impegnandosi al massimo tutto è possibile.

Campus! è infine un’importante opportunità per esibirsi in uno spazio teatrale, allestito presso le suggestive Artificerie Almagià, davanti ad un numeroso pubblico. Quest’anno sono andate in scena le performance di danza contemporanea, heels, hip hop, contaminazione e musical create ad hoc per gli allievi di alcuni corsi degli stage condotti dai docenti Michael D’Adamio, Daniela Cipollone, Daniele Baldi e Jacopo Pelliccia; oltre alle performance delle compagnie ospiti (Experience Dance Company diretta da Matteo Addino e Beyond diretta da Daniela Cipollone). ⬢

Anticipazioni Edizione 2026

La nuova edizione di Campus! si svolgerà dal 6 al 12 luglio 2026 e accoglierà a Ravenna docenti di danza classica come Pierpaolo Ciacciulli, Kristina Grigorova e Massimiliano Scardacchi; di danza modern come Kledi Kadiu, Simone Nolasco e Giuseppe Miraglia; di danza contemporanea come Macia del Prete, Roberta Fontana, Michael D’Adamio e di urban come Carlos Diaz Gandia e Arben Giga. Confermate anche le classi di Dance Body Care interamente dedicate a lezioni pratiche pensate per il benessere di danzatori, insegnanti, allievi e performer condotte da Melissa Roda e Rita Valbonesi.

New York City: a city that dance!

Venerdì, 12 Settembre 2025 17:12 Scritto da di Valentina Minguzzi

New York City, la città dalle mille luci, terra e patria di artisti e di cantori, da sempre considerata crocevia e melting pot di culture e tradizioni artistiche ha visto giungere sulle sue coste navi da ogni angolo di mondo. Protagonista indiscussa dei flussi migratori tra XIX e XX secolo.

NYC si è plasmata proprio grazie all’incontro di culture e tradizioni e ha fatto sì che movimenti sociali e forme artistiche nascessero e si sviluppassero tra le sue strade, i suoi vicoli e i suoi palazzi.

Ha attraversato e gestito l’arrivo di migranti senza respingerli, ma accogliendo persone e tutto il loro bagaglio costruito lungo la strada per arrivare fino a lì. Ne ha rispettato le origini, le radici e i sentieri percorsi, rendendo ogni singola persona, protagonista della nascita e della crescita della città che non dorme mai. Possibilità è forse il termine che più la rappresenta! New York è ricca, non solo a livello economico e materiale, ma a livello di potenziale umano espresso e inespresso. Una base sociale frizzante, in costante dialogo, è parte integrante di tutto ciò che New York City significa. La danza, in questo contesto, ha avuto modo di crescere in maniera esponenziale e seguire strade da sempre inesplorate.

Culture danzanti sono arrivate a New York ed è in questa città che sono nate alcune delle scuole più importanti al mondo. Qui pionieri come Martha Graham, Merce Cunningham, Alvin Ailey e Josè Limòn hanno fondato le loro compagnie dando vita a una vera rivoluzione nella danza moderna del XX secolo. Qui coesistono e si sviluppano tutti gli stili di danza, dal balletto all’hip hop, dalla danza contemporanea al flamenco, senza dimenticare le danze etniche, quali espressioni artistiche dei gruppi e dei quartieri di New York.

A New York ogni singolo quartiere subisce le influenze dei gruppi culturali che lo abitano offrendo una panoramica di arti e tecniche ben precisa, ma dalle infinite possibilità. Scegliere la Grande Mela significa aprirsi a un mondo di opportunità, perché la coesistenza di così tante realtà ha dato vita a un’infinità di possibilità: festival internazionali, residenze artistiche, audizioni e collaborazioni con compagnie di tutto il mondo.

Senza dimenticare il grande teatro di New York: Broadway! Molto più di una strada, il cuore pulsante del teatro musicale mondiale, punto di riferimento per la danza professionale, Broadway è diventata negli anni il palcoscenico più ambito d’America e forse del mondo. Arrivare a Broadway è il sogno di una vita per danzatori da generazioni.

Broadway comprende 41 teatri professionali e la danza è parte integrante dei loro musical, con coreografie complesse, dove i ballerini diventano veri protagonisti della storia narrata. Broadway non è un semplice luogo, è innovazione e inclusione: da qui, infatti, nascono spesso nuove forme espressive che mirano ad aprire la strada ad artisti con background differenti.

Applicare per Broadway è sicuramente ambizioso, ma non impossibile: richiede preparazione tecnica e artistica, disciplina e strategia. Per arrivare a Broadway un ballerino deve essere anche cantante e attore, perché spesso viene richiesto di cantare e recitare.

Sicuramente concludere un percorso di studio al Broadway Dance Center, all’Ailey School o alla Juilliard è un importante biglietto da visita, ma anche le audizioni spesso portano alla realizzazione di questo sogno.

L’importante è mandare la richiesta tramite siti ufficiali, pagine delle compagnie o partecipando a open call per audizioni pubbliche.

Spesso i coreografi e i ballerini di Broadway vengono invitati a tenere workshop anche in Europa, riuscire a entrare in contatto con loro potrebbe essere sicuramente utile per poter raggiungere la meta agognata, senza dimenticare la partecipazione ai corsi intensivi che vengono offerti in estate: i vari summer intensive potrebbero essere la porta di accesso per queste istituzioni internazionali.

In linea generale però è sempre importante ragionare su larga scala e provare a confrontarsi con diverse accademie o teatri e, in un mondo iper tecnologico e sempre più connesso, diventa ogni giorno più importante saper costruire il proprio portfolio artistico, comprensivo di headshot professionale, cv artistico con esperienze, ruoli, scuole e skills e showreel video di 2-3 minuti con coreografie, eventuali esibizioni di canto o recitazioni (meglio se in un contesto teatrale). Non bisogna anche dimenticare che per raggiungere questi obiettivi anche saper parlare la lingua è fondamentale, poiché anche gli spettacoli sono tutti in lingua.

A New York ogni angolo parla di arte e unicità, ogni strada è un continuo intrecciarsi di persone e culture, per viverla non è sufficiente esserci, ma è necessario studiarla e capirla per essere in grado di cogliere la sua essenza più vera. ⬢

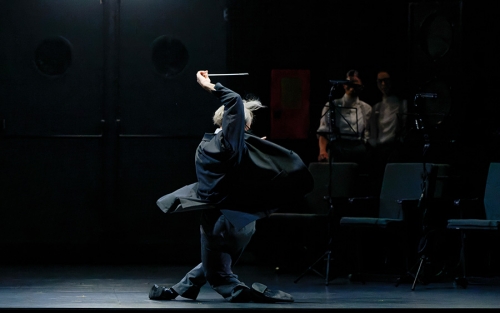

In una notte, la danza ha abbracciato per sempre le musiche di Morricone

Venerdì, 12 Settembre 2025 17:00 Scritto da di Monica Morleo*

Come ha dichiarato di recente il figlio di Ennio Morricone, Marco, suo padre “era affascinato dalla danza come arte di grande sacrificio, fisico e psicologico, che si esauriva in uno spazio brevissimo, come la sua musica sempre figlia di una lunga e sofferta gestazione”; tuttavia il Maestro non si è dedicato, salvo rari casi, come ad esempio la composizione di musica assoluta Gest-azione e il brano Rabbia e tarantella dal film Allonsanfan diretto dai Fratelli Taviani, alla musica creata appositamente per la danza.

Innumerevoli invece i coreografi che si sono fatti affascinare e ispirare dalla musica del Maestro che si è elevata dal cinema per calarsi nella realtà e diventare patrimonio di tutti. Per quale ragione, suo malgrado, l’opera di Morricone ha ispirato così tante opere coreografiche? La musica che occorre ad

un’opera cinematografica, così come la musica al servizio della danza, evidenzia diversi aspetti in comune: la ciclicità, apici, piano e forte, crescendo, cambi con salita e discesa. Nelle musiche create per il film, come quelle create per il balletto, esiste una geometria funzionale, ovvero una ritmica molto scandita e delle caratteristiche ritmiche che si ripetono così da farla diventare orecchiabile, come già accadeva nelle arie delle opere liriche.

In tal senso decisiva è stata l’influenza che Stravinsky, importantissimo compositore, ha avuto su Morricone tanto che, come ha raccontato il Maestro, lo ha “studiato fino allo sfinimento”. Stravinsky è molto noto anche nel mondo del balletto per aver composto musiche particolarmente innovative come L’uccello di fuoco (1910), Petruška (1911), La sagra della primavera (1913) composte in collaborazione con Sergej Djagilev e i Ballets russes e per aver composto, su commissione di George Balanchine, l’Orpheus (1947). Nelle musiche di Morricone il lascito di Stravinsky è evidente sia nell’influenza timbrica che nell’influenza compositiva come, ad esempio, ne Il fiore delle Mille e una notte, film

diretto da Pier Paolo Pasolini, la cui colonna sonora probabilmente doveva essere proprio un esercizio su Stravinsky (Orpheus) è diventata poi una musica originale di Morricone dove sono, comunque, decisamente evidenti le influenze del balletto composto da Stravinsky.

In termini di tempo, uno degli ultimi coreografi che ha utilizzato le musiche di Ennio Morricone è il visionario artista Marcos Morau che ha ideato Notte Morricone, drammaturgia coreografica prodotta dal Centro Coreografico Nazionale Aterballetto. Dissociare la musica dai suoi film, come ha dichiarato lo stesso Morau, è stato un lavoro “complesso e quasi suicida” ma l’artista è convinto che il maestro sarebbe stato molto felice nel sapere che la sua musica avrebbe potuto “emanciparsi dal cinema” e rivivere in teatro.

Una drammaturgia accompagnata da una musica disgiunta da ogni logica cinematografica in un processo arricchito da corpi in movimento, scene, luci soffuse, luci a neon e puppets che hanno messo in scena l’uomo Ennio Morricone con la sua innata timidezza, pauroso di ogni nuova sfida e mostrandone tutte le sue fragilità. In questo nuovo percorso drammaturgico sono stati utilizzati i suoi componimenti e arrangiamenti più memorabili dove ogni caratteristica è stata reinterpretata per dare un giusto peso alla danza in scena, dimostrando come queste composizioni, pur non essendo nate per essere danzate, presentano diversi punti di incontro con la musica composta appositamente per la danza.

Come in Per un pugno di dollari e Il Buono e il Brutto e il Cattivo dove sono evidenti le contaminazioni tra i generi musicali come il folklore e la musica popolare; in Nuovo Cinema Paradiso, La califfa e C’era una volta in America dove la melodia del tema principale evoca la narrazione tematica e la liricità; in Mission nelle cui musiche si trova l’elevazione al sacro e nell’Inno alla scacchiera dove il tema richiama l’epico e il trionfale.

Così come l’utilizzo dei suoni, grazie alla cura dei sound designer Alex Röser Vatiché e Ben Meerwein, che scandiscono timbricamente la vita dell’uomo Morricone in diversi momenti dello spettacolo, chiara metafora dello scorrere del tempo, del rigore e della variazione costante: un suono che suggerisce una vita in bilico tra l’essere artista e l’essere uomo. Il metronomo è infatti di per sé uno strumento utilizzato dai musicisti per andare a tempo, non accelerare e non decellerare, per mantenere un ritmo sostenuto e il ritmo invariato fino a che non viene cambiato costringendo il musicista ad un certo rigore.

Sulla partitura sonora di musiche e suoni in scena i corpi dei sedici danzatori sembrano avvolti in “una cassa di risonanza e i loro movimenti in un prolungamento della musica” (Silvia Mozzachiodi) dove “gambe e collo sembrano privi di giunture, si flettono e scattano ritmicamente” (Maria Luiza Buzzi) e “la danza è liquida, sfugge a ogni tentativo di incasellarla in un sistema” (Manuela Barbato).

Notte Morricone è una potente drammaturgia coreografica che legherà in modo indissolubile le musiche del Maestro Ennio Morricone al mondo della danza. ⬢

Ho cercato di comporre la musica dei perdenti e dei vincitori.

Ho cercato il suono anche per le cose più terribili.

Per la gioia e la disperazione.

E infine volevo vedere il suono di un uomo quando nessuno lo guarda.

Ennio Morricone

*Si ringrazia il Maestro Daniele Furlati per i preziosi consigli tecnici riguardanti la musica composta dal Maestro Morricone. Furlati è compositore, pianista e docente presso il Conservatorio di Musica Francesco Venezze di Rovigo ed è stato allievo di Ennio Morricone nei corsi di perfezionamento in musica per film all’Accademia Musicale Chigiana di Siena negli anni ‘90.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

RICEVI GLI AGGIORNAMENTI E

EXPRESSION DANCE MAGAZINE

Segreteria didattica:

CENTRO STUDI LA TORRE Srl

Organismo di formazione accreditato ai sensi della delibera di cui alla D.G.R. N. 461 / 2014.

Ente accreditato alla formazione Azienda Certificata ISO 9001-2015

CONTATTI

COLLEGAMENTI VELOCI

CONTENUTI GRATUITI

Scarica gratis contenuti sempre nuovi sul mondo della danza