Irene Paci, tra le mille luci di New York

Scritto da Valentina Minguzzi

I giovani, da sempre, crescono con la voglia di conoscere ed esplorare il mondo. Poter vivere esperienze oltre confine, conoscere, rapportarsi e misurarsi con nuove realtà e culture, significa per molti accettare di vivere sfide, cercando di mettersi alla prova su diversi aspetti della quotidianità.

Molto spesso partire significa interagire con diversi modi di interpretare la vita e diverse modalità di viverla.

Per i danzatori significa incontrare nuovi stili, nuovi ritmi, significa mettere da parte la propria storia nella danza per integrarla e sicuramente per arricchirla.

In breve, brevissimo, questa è la storia di tanti, ma

oggi parliamo della storia di Irene Paci, ballerina di 27 anni, residente a New York da ormai 7 anni.

Parliamo con Irene in questa calda estate statunitense, in una delle sue giornate ricche di incontri e di danza!

Irene, raccontaci un po’, come e quando sei arrivata negli Stati Uniti?

La mia storia americana inizia nel 2015 a Parigi presso Il Centre International de Danse, Rick Odums. La scuola coltiva da sempre uno stretto legame con la Compagnia Alvin Ailey American Dance Theater ed è grazie ad un seminario organizzato dall’istituto che ho avuto il piacere di conoscere le grandi ballerine Sylvia Waters ed Elisabeth Roxas. Per una settimana, ogni mattina, avevamo l’opportunità di assistere alle conferenze sulla storia di Alvin Ailey, fare lezione di Tecnica Horton e imparare il repertorio della compagnia. Quando alla fine della settimana Elisabeth Roxas mi ha invitata a partecipare all’audizione per la loro scuola a New York non ci ho pensato due volte: era un’occasione che non potevo perdere.

Nel 2015 quindi sono arrivata a New York per frequentare la scuola di danza The Ailey School. Sono arrivata in America come studente e dopo tre anni ho conseguito il Certificate Program. Finita la scuola sono rimasta un altro anno per avere la possibilità di fare nuove esperienze lavorative e scoprire meglio la scena artistica americana, così ho avuto il piacere di esibirmi in lavori di Stefanie Batten Bland, Navarra Novy-Williams, Francesca Harper, Darshan Bhuller, Alessio Silvestrin, Alex Ketley, Alvin Ailey, Earl Mosley, Brice Mousset, Darrell Moultrie, solo per citarne alcuni.

Sono arrivata qui per un periodo di formazione, ma chi avrebbe mai immaginato che mi sarei ritrovata qui, ancora oggi, dopo 7 anni!

Perchè hai deciso di partire, quando hai capito che la tua strada sarebbe stata all’estero?

Mi è sempre piaciuto molto viaggiare, provare nuove esperienze, partire per nuove avventure.

Fin da piccola sono stata abituata a studiare danza non solo con ottimi insegnanti italiani come Michele Politi, Cristina Amodio, Silvio Oddi ma anche con grandissimi insegnanti stranieri quali Geraldine Armstrong, Bruce Taylor, Marc Du Bouays, Claudie Winzer, Kathryne Wade, Samuel Wuersten per nominarne alcuni. Questo sicuramente ha influenzato molto le mie scelte.

Sono cresciuta con un po’ di sfiducia e preoccupazione sul futuro in Italia come danzatrice. Nonostante i bellissimi teatri italiani, spesso questi rimangono inutilizzati. All’estero ho sempre percepito un’attenzione diversa nei confronti dell’arte, forse una maggiore educazione al teatro e alla danza.

Non c’è stato un vero e proprio momento in cui ho deciso di partire. Ero molto determinata e tutto è venuto molto naturale. Sapevo che volevo continuare a ballare così durante l’ultimo hanno di studi al Liceo Classico Niccolò Forteguerri di Pistoia ho fatto alcune audizioni per delle accademie di danza in Europa e dopo essere stata accettata, una volta ottenuto il diploma, ho scelto di partire e continuare la mia formazione in danza classica, jazz, moderna e contemporanea a Parigi.

Cosa significa vivere in America per te? Quali le differenze con la quotidianità italiana?

Per il momento, vivere a New York è la mia più grande sfida.

In questa città puoi avere delle opportunità che nessun’altra parte nel mondo offre. Qui, rispetto all’Italia, ci sono molte più possibilità di realizzare i propri progetti. Tutto scorre velocemente. Ogni corsa in metropolitana è una sfida contro il tempo, ma con il carattere giusto, con determinazione e tenacia, la sfida si trasforma in stimoli continui. É una città che invita a guardarci dentro, a mettere a fuoco limiti e paure, a conoscere a fondo la propria personalità, il proprio essere e i propri sogni e tutto ciò si concretizza in una crescita continua e spesso inaspettata.

Vivo ogni giorno in un ambiente dinamico dove le opportunità di confronto con persone con background diversi non solo è possibile ma è continuo: in ogni momento può accadere qualcosa di sorprendente e in ogni angolo della città puoi trovare qualcosa o incontrare qualcuno che può cambiarti la vita.

In Italia viviamo la quotidianità con un’energia diversa, i ritmi sono molto più lenti. E questo ha i suoi lati positivi, ma anche molti negativi.

Nonostante il dispiacere di non vedere crescere il mio Paese come vorrei, più sono lontana e più mi convinco che l’Italia sia uno dei Paesi più belli al mondo, ma con poche opportunità di crescita.

Oltre alla vita a NY non abbiamo parlato molto della tua vita come danzatrice. Parlaci della tua quotidianità.

Attualmente sto lavorando in diverse compagnie di danza.

Una di queste è Jamel Gaines Creative Outlet, e amo davvero quello che facciamo. Mi sono esibita con la compagnia al teatro Bric Arts Media nella coreografia di Christopher Huggings, “Mothers of War”.

Dal 2019 collaboro con il ballerino, coreografo e filmmaker Hussein Smko, fondatore e direttore artistico della compagnia ProjectTAG Dance Theater NYC e con la Caterina Rago Dance Company.

Recentemente mi sono esibita al New York City Center insieme alla compagnia Faustine Lavie Dance Project nella coreografia Outburst, un lavoro sul conflitto tra il nostro profondo istinto interiore, quello più crudo e selvaggio, e l’immagine che vogliamo dare di noi stessi alla società.

La compagnia è stata selezionata per esibirsi nel programma autunnale 2022 Emerging Artists Theater. Stiamo lavorando su nuove coreografie per la nuova produzione che sarà presentata il 14 ottobre 2022, al TADA Theater di Manhattan.

A New York la maggior parte del mio tempo lo trascorro negli studi di danza, dove ho prove per gli spettacoli o in metropolitana per spostarmi da una parte all’altra della città.

Mi alzo alle 5 o 6 del mattino ogni giorno, colazione abbondantissima, prendo la metro e in base alla sede di ciascuna compagnia vado a Brooklyn, Manhattan o nel Queens.

A volte capita che abbia prove con più compagnie nella stessa giornata, il che richiede una spiccata versatilità.

Quando posso cerco di fare una lezione di Pilates che dal 2019 è diventato la mia ancora di salvezza e parte della mia professione. Scelgo il metodo originale, quello insegnato e diffuso da Romana Kryzanowska, allieva diretta di Joseph Pilates.

La sera, se le prove non finiscono troppo tardi, cerco di andare a vedere uno spettacolo. I miei spettacoli di danza preferiti sono al teatro Joyce o al Brooklyn Academy of Music.

È bello perché vivo ogni giorno in una comunità artistica, in un ambiente in continuo movimento e per questo molto stimolante, ma al tempo stesso molto stancante, per questo cerco comunque di ritagliare momenti di riposo totale, fondamentale per raggiungere obiettivi e traguardi.

Ti chiedo se puoi quindi darci alcuni consigli utili e concreti per aiutare ballerini col sogno americano a raggiungerlo.

Il primo consiglio che vorrei dare a chiunque voglia intraprendere questo percorso è di ascoltarsi, sentirsi, farsi tante domande e cercare di capire chi si vuole essere, perché si vuole ballare, in modo da intuire se è una cosa di cui non si può fare a meno, se è davvero una passione.

Il mondo è pieno di ballerini e ballerine. Quello che ti farà andare avanti è la tua personalità, la tua unicità. Il mio consiglio è davvero quello di focalizzarsi sull’ascolto di se stessi e su ciò che ci piace fare perché poi scegliere la direzione da prendere non sarà così difficile e niente sarà un sacrificio.

Bisogna essere determinati, avere la voglia di migliorarsi ogni giorno e trovare il coraggio di non abbandonare tutto al primo ostacolo. Perché gli ostacoli durante il cammino sono tanti. È un mestiere che richiede tanti sacrifici, ma se ci sono passione, determinazione e costanza si può costruire una carriera e avere il privilegio di fare quello che si ama. Poi serve intuito, sano realismo e tanta fortuna, soprattutto quella di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, ma il primo passo è quello che più conta per cominciare questa grande avventura.

In verticale dalla palestra al palco di Notre Dame De Paris, Andrea Neyroz si racconta

Scritto da Valentina Minguzzi

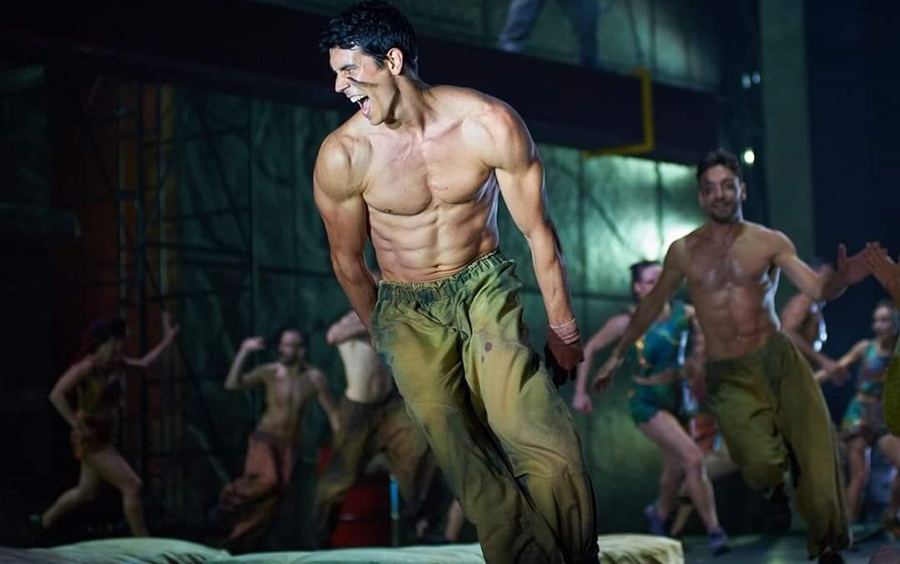

Cosa succede quando la ginnastica artistica, l’acrobatica e il Calisthenics incontrano la danza e il musical? Ce lo racconta Andrea Neyroz, ginnasta, docente per la Federazione Italiana Fitness e acrobata nel cast internazionale di Notre Dame de Paris, lo spettacolo dei record, ora in tournée in Nord America.

Riusciamo a parlare con Andrea tra uno spettacolo e l’altro, la tournee è in Canada al momento ed è in pieno svolgimento: ci sono spettacoli quotidiani e, in alcuni casi, anche due spettacoli al giorno.

Il tuo primo amore, la ginnastica artistica. A che età hai cominciato?

I primi passi in palestra risalgono a tanti anni fa. Si trattava di una ginnastica propedeutica ovviamente, ma i primi salti e le prime capriole riuscivano a soddisfare tutta la vivacità e la carica caratterizzanti quell’età.

Ho cominciato in una società sportiva di Ravenna, Edera, e da lì è iniziato il mio percorso, quel percorso che mi ha portato a Ferrara, dove ho potuto gareggiare nei campionati di Serie A.

Nella ginnastica, come nella danza, l’eccellenza deriva dalla dedizione. Quante ore al giorno dedichi all’allenamento?

Ci vuole tanta dedizione e tanta concentrazione, la preparazione fisica e quella mentale sono egualmente fondamentali nel raggiungimento di obiettivi agonistici di un certo livello.

Ho iniziato ad allenarmi molto sin dai primi anni di attività: 4 allenamenti a settimana da 2 ore circa erano parte della mia routine già all’età di 7/8 anni.

Adesso, non facendo più gare da ormai 6 anni, ma dedicandomi maggiormente all’insegnamento e agli allenamenti di Calisthenics e di ginnastica finalizzata allo spettacolo, mi alleno mediamente sempre 2 ore al giorno, 6 giorni a settimana, con allenamenti finalizzati al potenziamento e alla resistenza.

Sei anche avvocato, come sei riuscito a coniugare l’agonismo con gli studi?

Finito il liceo avevo due percorsi tra i quali scegliere: dedicarmi totalmente alla ginnastica o intraprendere un nuovo percorso di studi.

Ho scelto la seconda, mi sono iscritto a Giurisprudenza, perché dedicare una vita solo alla ginnastica avrebbe potuto avere risvolti negativi. Purtroppo la ginnastica artistica non paga se non a livelli molto alti (come ad esempio gareggiare alle Olimpiadi).

Devo ammettere comunque che l’organizzazione e la dedizione hanno sempre caratterizzato la mia vita. Dovendo allenarmi tutti i giorni ho imparato a suddividere in maniera rigida e schematica la mia giornata, dedicando parte di essa allo studio e all’allenamento. Ammetto che questa disciplina di tipo “militare” deriva proprio dalla mia formazione nella ginnastica e ha finito per caratterizzare gran parte della mia vita.

Mi sono laureato, ho la laurea magistrale in Giurisprudenza e ho anche sostenuto l’esame di Stato, ma dopo i primi mesi di lavoro, di pratica, mi sono reso conto che il percorso scelto non poteva essere il mio futuro. Non mi piaceva, non mi appassionava, al contrario, questa passione l’ho trovata nell’insegnamento. In contemporanea allo studio ho portato avanti, infatti, anche il lavoro come docente di Calisthenics per la FIF (Federazione Italiana Fitness) e come preparatore atletico, capendo di aver trovato una strada appagante.

Nel frattempo non sono mancate diverse soddisfazioni personali, come l’uscita del libro dedicato al Calisthenics, a dimostrazione del fatto che sto approfondendo davvero molto questa disciplina insieme al team docenti FIF del settore Calisthenics.

Ora parliamo di Notre Dame De Paris, che come ben sappiamo, festeggia quest’anno i 20 anni sui palchi italiani. Nuova esperienza, prima col tour italiano ora col cast internazionale: ci vuoi raccontare gli step che ti hanno portato a far parte di questo spettacolo?

Notre Dame De Paris è effettivamente una di quelle soddisfazioni personali di cui accennavo prima, una vera sorpresa, un’esperienza straordinaria. Proprio 6 anni fa, l’inizio dell’avventura con Notre Dame mi ha spinto a lasciare la carriera di avvocato.

Oggi invece mi ritrovo a festeggiare il ventennale di questo magico spettacolo proprio in tour in Nord America. Abbiamo aperto con la premiere di New York, forse la tappa più importante di tutta la storia del musical: emozione fortissima! Teatro stupendo e pubblico unico. Ammetto che New York è una città magica.

Il mio percorso in Notre Dame è iniziato sei anni fa: dopo tre provini a Roma sono stato uno dei cinque selezionati per il ruolo di acrobata per il tour italiano durato due anni. Questa prima esperienza mi ha fatto crescere moltissimo: il confronto con un ambiente nuovo, con persone dal background diverso dal mio mi ha dato modo di aprire la mente e cominciare a crescere come artista. Ho imparato a lavorare con ballerini eccezionali, a capire come si lavora in un teatro davanti e dietro le quinte, a interpretare un ruolo all’interno di coreografie.

Questo tour estero è sicuramente diverso rispetto a quello italiano, per il quale mi avevano già chiamato nel 2018, ma per motivi di lavoro e personali in quel momento avevo dovuto declinare. Quest’anno, quando ho ricevuto la chiamata, non ci ho pensato due volte: avevo già rinunciato una volta e non avevo intenzione di rinunciare nuovamente a un’esperienza di tale spessore.

Sappiamo bene che Notre Dame De Paris è uno spettacolo sentito in tutto il mondo, la versione italiana riscuote sempre molto successo, però la versione francese, quella che viene presentata in tutto il mondo, è senza dubbio un mix esplosivo di talenti provenienti da tutto il mondo e questa la rende un po’ più speciale.

Cosa significa per un ginnasta diventare acrobata, imparare coreografie e lavorare con la danza in uno degli spettacoli più famosi al mondo?

Ti dico la verità, è stato piuttosto complesso, lo ammetto!

Prima di iniziare il tour italiano, sei anni fa, abbiamo fatto un mese di prove quotidiane che mi hanno messo a dura prova, infatti in un primo momento ho anche pensato di non essere all’altezza: ero in mezzo a ballerini fenomenali, ovviamente abituati a memorizzare passi e coreografie. Io ero forte nei salti, ma mi mancava il resto, per questo è stato davvero un primo mese intenso!

Un mondo completamente nuovo per me, non solo perché mi sono dovuto misurare con la danza, ma perché ho dovuto imparare a interpretare ruoli e a curare l’espressività. Mi è piaciuto moltissimo e ringrazio il fatto di aver avuto la possibilità di lavorare con veri artisti, con una grande esperienza alle spalle.

Notre Dame De Paris è uno spettacolo di dimensioni straordinarie, ma non è così facile comprendere le varie sfaccettature fino a quando non si entra dentro alla macchina organizzativa. Quando ho capito il seguito in termini di pubblico ho percepito un carico di responsabilità non indifferente, ma poi ci si prende la mano. Gli spettacoli sono quasi quotidiani, la tensione c’è sempre, ma mi godo il momento e la carica di adrenalina!

Mentre parliamo sei in Canada. Qual è la tua giornata tipo in questo tour nordamericano?

In Canada facciamo diverse tappe perché lo spettacolo è in francese, qui lo spettacolo è davvero molto conosciuto e i cantanti sono molto famosi, quindi c’è sempre il tutto esaurito.

Ora sono a Québec City, dopo aver trascorso due settimane a Montreal.

Non esiste una vera e propria giornata tipo, dipende dagli spettacoli in programma: se lo spettacolo è la sera, la mattinata è libera, ci si allena nel pomeriggio in preparazione dello spettacolo oppure abbiamo la seduta dal fisioterapista. La convocazione per lo spettacolo è verso le 18 per preparazione e trucco.

Il sabato e la domenica, con il doppio spettacolo, la convocazione è la mattina verso le 11.30 e sono due giorni davvero pieni, ma il lunedì almeno il giorno è libero!

Anche per gli spostamenti da una tappa all’altra abbiamo momenti di pausa, le distanze sono ampie e ovviamente c’è bisogno di un po’ di tempo per riposare o promuovere lo spettacolo.

Docente per la Federazione Italiana Fitness e per IDA, formi istruttori di Calisthenics, tieni corsi di pre acrobatica e di Flexibility. Un insieme di discipline che ti ha portato a Notre Dame.

Il Calisthenics al momento è la disciplina alla quale sto dedicano il mio tempo, ma sono arrivato qui grazie alla ginnastica artistica e all’acrobatica.

L’aspetto acrobatico è fondamentale in Notre Dame, infatti, per entrare ho dovuto riprendere gli allenamenti, soprattutto sulle superfici dure. Come ginnasta ero abituato a saltare sui materassi sportivi o con il supporto degli attrezzi della ginnastica.

Il Calisthenics sicuramente mi aiuta tanto a sviluppare diverse doti utili nel corso dello spettacolo, come la forza e il controllo, dove trazioni e arrampicate sono presenti: in un pezzo sono appeso alle campane e sicuramente queste doti allenate con il Calisthenics mi sono di vero aiuto. Anche le verticali, che alleno nelle sessioni quotidiane di Calisthenics, sono parte integrante del mio ruolo sul palco di Notre Dame.

Ho investito tanto in questa disciplina (negli ultimi anni è cresciuta davvero tantissimo) e continuo a farlo, soprattutto con la FIF, formando istruttori in tutta Italia.

Quindi il Calisthenics non solo nelle palestre, ma anche nelle sale di danza. Cosa ne pensi? Come inseriresti questa disciplina in una routine di danza?

Abbinare Calisthenics e danza è senza dubbio possibile. Ci sono tante “figure” che si possono fare utilizzando la forza e la flessibilità, l’armonia e il controllo dinamico del corpo, che assolutamente si possono coordinare all’interno di una coreografia di danza. Quindi in questa unione vedo un vero potenziale. Da molto tempo l’acrobatica è parte integrante delle costruzioni coreografiche, ma nella mia esperienza anche il Calisthenics sta portando importanti novità sul piano artistico: ho avuto anche la possibilità di esibirmi sul palco di Ravenna Festival e avevo inserito il verticalismo del Calisthenics inserendolo all’interno della coreografia, creando qualcosa di davvero bello.

Sicuramente non è il primo aspetto da approfondire, ma con il Calisthenics abbinato alla danza, si possono sviluppare tante doti legate a flessibilità, forza, dinamismo e controllo e coordinazione del corpo.

Prossimi obiettivi?

A breve tornerò in Italia, riprenderò la mia quotidianità, lavorando con le palestre e con la Federazione Italiana Fitness in qualità di docente, riprendendo quindi tutti i corsi per istruttori.

Non so ancora di preciso dove mi porterà nuovamente Notre Dame, anche perché stanno recuperando ora tour e spettacoli purtroppo cancellati nei due anni di Covid. Il prossimo anno dovrebbero riprogrammare altri tour, probabilmente in Asia e Medio Oriente e dovrebbero richiamarmi, ma lo scopriremo solo più avanti perché in Paesi come la Cina, vista la polita sanitaria “zero casi”, un solo caso bloccherebbe tutta la macchina e al momento non è possibile rischiare.

Sicuramente ci sarà un tour in Francia di due mesi, ma per il 2023 ne riparleremo… il prossimo anno!

Per ora mi godo quest’ultima parte di tour in attesa di tornare alla mia vita.

IDA danza stage, torna lo stage autunnale

Scritto da Redazione IDA

Approfondimenti e nuove occasioni formative per danzatori ed insegnanti

Dopo aver accolto nel Campus estivo di luglio oltre duecentocinquanta partecipanti, possiamo confermare che, per noi, vivere queste giornate a pieno ritmo, travolti dai rumori delle aule piene, dalle emozioni dei nostri affezionati e dei piccoli nuovi ballerini, ci ha mostrato ancora una volta la potenza della danza, riemersa da due anni vissuti a rallentatore.

Il calore dei danzatori ha accolto i nostri docenti come in un abbraccio, un’onda di danza ha percorso scale, corridoi e aule passando dalle lezioni di Modern e Contemporaneo con Macia del Prete, Roberta Broglia, Roberta Fontana, Matteo Addino, Mirko Boemi e Michael D’Adamio alle lezioni di Classico con Francesco Vantaggio, Massimiliano Scardacchi, Rosita di Firma e Azzurra Muscatello, senza dimenticare lo speciale Hip Hop lab con Daniele Baldi, Daniela Cipollone e Filippo Gamberini.

Questa edizione ha meritato un grande grazie, dedicato a voi (e un po’ anche a noi!) e questo grazie non poteva essere espresso meglio se non attraverso un evento che per noi ha avuto un significato particolare: abbiamo riportato gli allievi dalle aule dello stage al palco di uno dei teatri principali della città di Ravenna, il teatro Rasi, cornice perfetta per protagonisti che hanno saputo mettersi in gioco, cogliendo al volo la gioia della ripresa.

Anche i partecipanti al Laboratorio Coreografico tenuto da Laccio hanno preso parte alla Rassegna; le lezioni tenute dal coreografo, incentrate sul processo di ricerca coreografica e performativa, hanno avuto la splendida opportunità di esibirsi durante la serata.

Dopo l’evento estivo, IDA apre nuovamente le porte al consueto appuntamento di approfondimento con gli stage autunnali che anche quest’anno con IDA Danza Stage accoglierà, il 19 e il 20 novembre, a Ravenna nelle storiche sale di Palazzo Spreti, danzatori e insegnanti da tutta Italia.

Tra le gradite conferme, per il modern Roberta Broglia, Matteo Addino e Federica Angelozzi e Sabatino D’Eustacchio, Mirko Boemi e per il contemporaneo Michael D’Adamio. Gli stage di danza classica quest’anno saranno curati da Simone Maier.

Maier ha frequentato l’Accademia della Teatro alla Scala e poi è entrato nel Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Nel 2010 è entrato nel Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Brno (Repubblica Ceca) dove ha consolidato il proprio repertorio lavorando con importanti coreografi. Dall’autunno 2011 lavora con il Balletto di Milano.

Simone Maier sarà anche uno degli insegnanti del percorso per piccoli danzatori. Nella due giorni di stage ci sarà infatti una sala dedicata ai ballerini under 12, i quali potranno confrontarsi e apprendere attraverso una proposta amplia a loro dedicata: nel percorso under 12 infatti gli allievi saranno guidati dai maestri Maier, Broglia, D’Adamio e Boeri in lezioni che non solo proporranno tecniche di danza classica, contemporanea e modern, ma che daranno modo agli allievi di cominciare a leggere le proprie emozioni in un dialogo emotivo con la danza, attraverso la musica, l’espressività e la presenza dell’altro.

I maestri guideranno i giovani allievi attraverso lezioni di danza in cui, oltre alle competenze, dovranno dare voce alla propria emotività, fondamentale nella danza.

Novità di questa edizione un nuovo spazio, Dance Skills, pensato per insegnanti e allievi di livello avanzato che vogliono integrare le proprie conoscenze nella danza e che, allo stesso tempo, sentono l’esigenza di sperimentare nuovi percorsi di movimento e di farsi contaminare da stimoli diversi.

Yoga, Dance Conditioning, Functional Training e una dieta specifica possono fare la differenza nella routine di un ballerino con conseguenti vantaggi nelle performance.

Attraverso lo yoga, respirazione, attivazione della muscolatura profonda, conoscenza del proprio io interiore attraverso il movimento e liberazione delle proprie emozioni, danno al gesto danzato una nuova energia. Il Dance Conditioning, che deriva da protocolli di allenamento ideati da fisioterapisti e personal trainer, va invece ad agire a vantaggio di qualità peculiari per un danzatore quali forza, elasticità ed equilibrio. Il Functional Training per dar modo agli insegnanti e ai danzatori di aggiungere alla routine settimanale una sessione di lavoro dedicata al potenziamento del core.

Dance Skills si svolgerà il 20 novembre e ospiterà i docenti Carla Rizzu (yoga), Alice Olmo (alimentazione e danza), Roberta Broglia (dance conditioning) e Melissa Roda (functional).

Spazio anche alle audizioni per l’accesso al Corso di formazione per danzatori ad indirizzo televisivo, nuovo progetto di formazione per danzatori ideato da IDA per creare un ponte che collega le ultime fasi di perfezionamento artistico all’inserimento lavorativo in programmi televisivi.

Il corso prevede otto weekend di formazione condotti da Matteo Addino, Mvula Sungani e Raimondo Todaro. Alla fine del corso, ogni candidato potrà realizzare il suo showreel e il suo book fotografico sotto la guida di un video maker e di un fotografo professionista.

L’audizione si terrà sabato 19 novembre tra le 17 e le 19 in presenza dei docenti Matteo Addino e Raimondo Todaro.

Progetto didattico IDA, gli esami non finiscono mai!

Scritto da Valentina Poggi

Nella vita gli esami non finiscono mai, è proprio vero!

Forse è il caso quindi di prendere dimestichezza con l’essere osservati e valutati per la nostra preparazione.

Infatti fin da bambini siamo alle prese con interrogazioni, compiti in classe e gare sportive che ben presto diventeranno esame di maturità, esami universitari, colloqui di lavoro e concorsi.

Le aziende cercano una preparazione approfondita per assumere collaboratori, ai quali vengono richiesti non solo competenze specifiche ma anche capacità di problem solving, creatività e flessibilità cognitiva.

Come si possono acquisire queste abilità?

Certamente la scuola è un veicolo di formazione e cultura essenziale nella vita delle persone ma lo sono anche sport, danza e tutte quelle attività che concorrono a strutturare le persone.

Nell’ ottica di utilizzare la danza come strumento dalle molteplici implicazioni pedagogiche, formative e relazionali tante scuole scelgono di introdurre nella loro programmazione annuale, gli esami di fine anno

I vantaggi nell’aderire ad un percorso di questo tipo, sono innumerevoli.

Tutti abbiamo sperimentato quale grande stimolo rappresenti l’avere un obiettivo chiaro e raggiungibile. Raggiungere il traguardo finale fa sì che aumenti notevolmente l’autostima e la fiducia dell’allievo in sé stesso.

Durante il viaggio che conduce al risultato, insegnanti e famiglie, si accorgeranno che crescerà sempre più nel danzatore la responsabilità di autodeterminarsi. Le tante raccomandazioni sulla continuità della presenza in classe e sulla disciplina richiesta diventeranno meno insistenti da parte degli insegnanti e saranno sostituiti dall’ esperienza stessa che si fa sempre più gratificante man mano che si acquisiscono competenze tecniche che saranno un giorno apprezzate e valutate da un esaminatore qualificato.

Ma gli aspetti positivi non vanno a vantaggio dei soli studenti. Infatti, ad esempio, gli insegnanti di danza iscritti al progetto didattico IDA, ci raccontano che avere un workbook in mano e programmare le classi, li rende più efficaci nel guidare gli allievi al superamento dei vari livelli di difficoltà.

Se è vero quindi che i maestri sono i primi a non smettere mai di imparare quale dono può rappresentare affidare il proprio lavoro a tutor esperti con i quali confrontarsi e crescere professionalmente?

Mark Van Doren dice “L’arte di insegnare è l’arte di assistere a una scoperta”. Ben vengano allora anche le difficoltà che potrebbero presentare gli studenti nel preparare un esame ad esempio la paura di non riuscire dovuta a pensieri auto-svalutanti perché saranno un ottimo stimolo per osservarsi, trovare un accordo fra il sé reale e il sé ideale, saper riconoscere i propri pregi e difetti ed essere motivati a migliorare le proprie debolezze.

Se come insegnanti riusciamo a trasmettere l’importanza di accettare il confronto, in primis con se stessi, avremo messo a segno tanti preziosi punti a favore dell’ autostima, base necessaria per un impegno appassionato e continuativo nel tempo.

Cinque Errori che non ti fanno guadagnare su Instagram

Scritto da Chiara Travaglini

Prima di tutto occorre sfatare il mito: “Non si guadagna con un profilo social.” Sbagliato!

Un utente su due cerca sui social il prodotto/servizio che vuole acquistare, sia per verificarne la qualità che per trovare feedback di altri utenti.

Un utente su due!

Quindi vuoi davvero lasciare sul piatto metà del tuo potenziale guadagno?

Ora ti mostro 5 errori molto comuni su Instagram che ti fanno perdere soldi.

Il primo, come ho già spiegato, è non dare importanza ai social o peggio non avere un profilo Instagram.

Il secondo è avere una brutta immagine del profilo. Deve essere chiara. Il profilo in questione è della tua scuola di danza? Metti il logo, centrato e riconoscibile, se si sgrana eccessivamente o risulta confusionario, cambialo.

Se invece il profilo è personale, metti una tua foto del viso o mezzo busto senza effetti o filtri, che sia chiara.

Puoi rimuovere lo sfondo e personalizzare la tua immagine con i colori del tuo brand utilizzando questo strumento: pfpmaker.com

Terzo errore: non inserire o non curare la biografia.

Le prime righe su di te, che vengono lette da followers e non followers, devono saper convertire.

Devi far sapere:

Chi sei

Cosa offri

Perché scegliere proprio te

Inserisci una call to action (frase che porta a compiere un’azione come cliccare su link)

Per esempio: Scuola di Danza la Chiaretta a Roma (chi sei) - Corsi di Danza Classica/Contemporanea/Modern/Hip Hop (cosa offri) - Dal 1990 balliamo con voi (perché scegliere te) - Scopri prima lezione sempre gratuita (cta)

Ora che abbiamo la bio vediamo il quarto errore da non commettere: non inserire il link in bio.

Avete un sito web semplice? Mettete quello in bio

State facendo un’offerta? Mettete il link che rimanda alla pagina dell’offerta.

Se il sito è un po’ complesso o non lo avete potete utilizzare tool gratuiti come FlowPage o LinkTr.ee per inserire link e altre informazioni su di voi.

Quinto errore: non inserire le storie in evidenza.

Se una persona è interessata a voi, andrà sicuramente a ficcare il naso nelle vostre storie in evidenza.

Il consiglio è di fare un lavoro completo e preciso.

Dedicate una cartella ai docenti, una ad ogni corso, una alle recensioni, una alle offerte, una per info generali su di voi.

E già così c’è tanto materiale da visionare.

Le copertine delle storie in evidenza possono essere create, come per tutte le altre grafiche, su Canva (tool gratuito su Google).

Una volta sistemati questi cinque aspetti fondamentali del proprio profilo, si passa alla “polpa”: i contenuti e poi le sponsorizzate.

Ti aspetto!

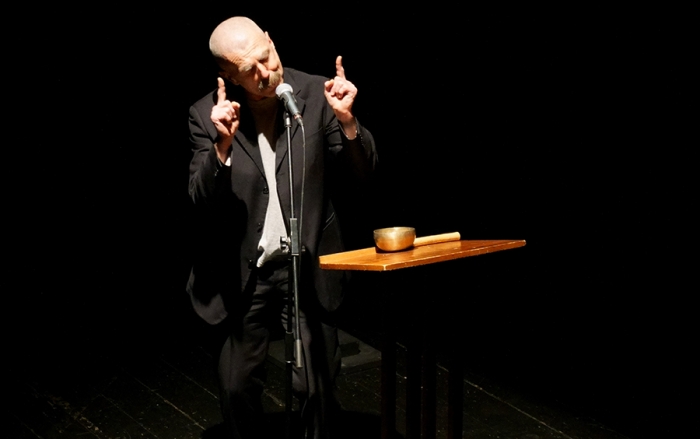

Roberto Castello, la danza, un’arte legata al momento in cui sei

Scritto da Monica Morleo

Roberto Castello, danzatore, coreografo e insegnante, è tra gli iniziatori della danza contemporanea in Italia.

Nei primi anni ‘80 danza a Venezia nel “Teatro e danza La Fenice di Carolyn Carlson”, dove realizza le sue prime coreografie. Nel 1984 è tra i fondatori di Sosta Palmizi, nel 1993 fonda ALDES e dal 2008, con ALDES, cura il progetto “SPAM! rete per le arti contemporanee” nella provincia di Lucca, ospitando residenze, una programmazione multidisciplinare di spettacoli, workshop, attività didattiche e incontri.

Durante la sua carriera, collabora, tra gli altri, con Peter Greenaway, Eugène Durif, Rai3 / Fabio Fazio e Roberto Saviano nel programma televisivo Vieni via con me e Studio Azzurro. Ha ricevuto il Premio UBU nel 1985, 2003 e 2018.

Si è sempre battuto per il riconoscimento della danza contemporanea e per un sistema dello spettacolo equo, efficiente e sostenibile.

In un documentario che racconta la sua storia mi ha colpito la sua dichiarazione: “detesto le mode, le forme di conformismo consapevole e inconsapevole” e gli chiedo se questo ha anche a fare con la “repulsione” che, mi ha confessato subito, per i social networks, con una negazione secca mi dice che nulla c’entra con questa affermazione ma in merito ci racconta:

“Ad un certo punto della mia vita mi sono accorto che passavo la quasi totalità del mio tempo a comunicare con persone lontane via telefono, e-mail o sms, e che quindi la mia attenzione di fatto non era quasi mai rivolta alla situazione in cui mi trovavo e alle persone che avevo intorno. Mi è sembrato giusto porre un limite. Per questo ho deciso di non aprire anche la porta dei social. Non è un flusso costante di informazioni a favorire l’approfondimento. Se voglio saperne di più su qualcosa, preferisco andarmi a cercare le informazioni dove immagino che potrò trovarle, e anche che - se qualcuno desidera che io sia informato di qualcosa – faccia lo sforzo di rivolgersi direttamente a me. Delegare ad algoritmi le informazioni su cui si fonda la mia percezione della realtà mi sembra pericoloso.”

Nel tuo ultimo spettacolo Inferno mi sembra che parli in qualche modo anche dei social?

Nello spettacolo tutto ruota intorno al consumarsi nel tentativo dell’essere apprezzati, di essere popolari. Una considerazione che riguarda certamente i social ma che affrontiamo in termini più generali.

L’unità di misura su cui misuriamo noi stessi sono ‘gli altri’. Siamo in perenne, anche se spesso inconsapevole, competizione con chi abbiamo intorno. Tutti abbiamo bisogno di credere che, almeno in qualcosa, anche in qualcosa di molto piccolo o intimo, siamo meglio degli ‘altri’. Siamo costantemente spinti a provare ad essere, o quantomeno ad apparire più bravi, più giusti, più belli, più forti, più attraenti, più responsabili, più sensibili, più buoni, più umili, più intelligenti, etc… delle persone con cui ci misuriamo. Per questo in “Inferno” i danzatori sono sempre esplicitamente alla ricerca del plauso del pubblico, e man mano che lo spettacolo procede, la cosa raggiunge livelli parossistici. Il risultato è un atto di incredibile generosità da parte degli interpreti, una sorta di gioiosa auto immolazione, cui il pubblico risponde sempre con grande entusiasmo.

Conosco Porcari, in provincia di Lucca, solo grazie alla compagnia che dirigi. Come avete scelto di avere una sede lì?

È una storia lunga che parte dalla metà degli anni ’90 quando le compagnie di danza hanno cominciato a combattere per avere le stesse opportunità di quelle di prosa per quanto riguarda la possibilità di avere una sede stabile e fornire servizi ai territori. Una cosa che la legge di riferimento della danza di fatto impediva. Dopo decenni di battaglie nel 2008 la Regione Toscana ha attivato un sistema di residenze artistiche che ha superato questa impossibilità di fatto e noi abbiamo deciso di insediarci nella provincia di Lucca perché era un territorio non urbano sostanzialmente privo di offerta culturale. È stata un’esperienza estremamente istruttiva.

All’inizio nessuno o quasi era interessato a ciò che proponevamo, anche quando invitavamo grandi nomi dello spettacolo contemporaneo internazionale.

Lavorare in un territorio sostanzialmente rurale mi ha insegnato molte cose, prima fra tutte a ridimensionare il mio ego. Il fatto che ci siano miei lavori che vengono apprezzati in molti festival europei non incide quasi per nulla sul rapporto con il pubblico locale.

Mi sembra che sia molto generoso da parte di ALDES ospitare i giovani autori. Da cosa nasce l’idea di questa possibilità?

Ho avuto la disponibilità di uno spazio prove solo verso i 50 anni; prima mi appoggiavo alle scuole di danza che avevano spazi liberi solo alla mattina e ho ben presente quanto sia difficile lavorare non avendo uno spazio per provare. Per questo la nostra sala prove e la nostra foresteria vengono dati gratuitamente. Chi ha bisogno dello spazio ce lo chiede e, se è disponibile, gli viene dato.

Altra cosa è invece il sostegno che diamo agli autori ALDES: in questo caso condividiamo anche la struttura organizzativa e amministrativa.

Mi ha particolarmente colpito una tua affermazione: “il mio lavoro viene pagato dalle tasse dei cittadini”:

É un dato di fatto e credo che sia qualcosa che chi fa il nostro lavoro non dovrebbe dimenticare. Il nostro rapporto è con l’economia pubblica. Anche chi compera i nostri spettacoli lo fa quasi unicamente con soldi pubblici. Il nostro lavoro quindi deve provare ad essere utile anche a chi, pur finanziandolo con le tasse che paga, non viene a vedere i nostri lavori. Mi piace pensare alla posizione dell’artista come un servizio.

E a un giovane che vuole vivere di danza cosa ti senti di consigliare?

Il termine danza non dice niente di preciso, si può fare in mille modi. In ogni caso è un lavoro difficile, poco redditizio, spesso frustrante, che si può fare bene solo per un limitato numero di anni. Non ha senso affrontarlo come una qualsiasi altra carriera, se si lavora per sé stessi e non per la soddisfazione di dare qualcosa di prezioso al pubblico.

Certamente non c’è possibilità di affermazione se non c’è la capacità di essere generosi, di darsi senza calcolo. Il pubblico lo apprezza ma ancora di più i coreografi. La generosità e la dedizione spesso non hanno riscontri immediati ma alla distanza credo siano il migliore investimento che un danzatore possa fare.

Nei tuoi spettacoli la danza è accompagnata dall’uso delle parole, della tecnologia o del canto. È la tua cifra?

Non mi pongo il problema dei materiali che compongono i miei lavori. Utilizzo senza pregiudizio tutto quello che serve per realizzare quello che ho in mente. Le parole e la voce spesso mi tornano utili, così come la tecnologia, la musica, le luci, i costumi. La danza, o meglio il teatro, è un’arte effimera che in definitiva esiste solo nella mente di chi guarda. Il punto è catturare l’attenzione di ogni singolo spettatore e guidarlo in un viaggio di pensieri, evocazioni, emozioni che alla fine, benché questo non sia quasi mai definibile con esattezza a parole, finisca per essere un’esperienza significativa che produce senso.

Spesso approfitto di ciò che gli interpreti sanno già fare ma, se occorre altro, ci si mette lì e si impara a farlo.

Hai molto rispetto per il pubblico e gli spettatori. Succede invece spesso di vedere spettacoli di danza contemporanea che sembrano creati per celebrare solo l’artista in scena. Cosa ne pensi?

Che non è il mio modo di pormi rispetto al lavoro. Ho iniziato a danzare in un’epoca in cui c’erano ancora i divi. Il divismo è un modo di vivere la scena di cui ho sempre colto soprattutto gli aspetti ridicoli. Poi il divismo è sostanzialmente scomparso, per fortuna, e gli è subentrato un sistema che si rifà alle logiche dell’arte visiva, del prodotto esclusivo non alla portata di tutti. Una dinamica che si regge essenzialmente sulla legittimazione reciproca fra artisti, critici e programmatori, molto lontana dal mio modo di pensare.

Progetti futuri?

Ora siamo a Bruxelles con Inferno poi realizzeremo la versione italiana di Tomorrow’s Parties, uno spettacolo teatrale inglese per due attori creato da Tim Etchells, regista dei Forced Entertainment, nel 2011; poi saremo ancora in tour - soprattutto con i lavori più grandi – più all’estero che in Italia (Francia, Germania, etc…). Nella nostra rassegna autunnale, oltre ad artisti italiani, africani e del medio oriente, per la prima volta ospiteremo anche la poesia contemporanea. Il prossimo anno poi partiranno nuovi progetti e, forse, riusciremo anche a trasferirci in una nuova sede.

Credo che il teatro di Roberto Castello abbia ancora tanto da dire e, anche molto, alle nuove generazioni perché sa parlare ad un pubblico di ogni età e perché, prendendo in prestito le parole del critico Massimo Marino grazie all’ironia “apre degli squarci che portano ad aprire altri mondi” e cerca sempre “di decifrare in modo artistico la realtà in cui viviamo”, dando vita a “comunità (in scena) per creare bellezza condivisa con il pubblico, con ogni singolo spettatore” (Andrea Porcheddu).

Foto di Alessandra Moretti

E se la danza rivivesse attraverso nuovi mondi immersivi?

Scritto da Monica Morleo

Nell’estate che molti vedono come la prima vera estate dopo due anni di chiusure e restrizioni, la voglia di viaggiare è stata grande, così come quella di esplorare nuovi orizzonti anche in mondi paralleli… si “viaggia” in un museo, in una sala di una biblioteca storica o in una piazza che durante l’estate può diventare meta per tutti e lo spettacolo è diventato uno dei tanti modi per perdersi in nuovi mondi. Se da una parte si assiste alla tendenza di isolare completamente l’evento spettacolare in realtà virtuale; dall’altra si assiste alla duplice possibilità di spettacolo dal vivo integrato alla realtà aumentata e in altre occasioni a “esperimenti collettivi” che, grazie alle tecnologie multimediali, fanno nascere palcoscenici che non esistono.

Se da un lato alcuni registi hanno accolto una nuova sfida che sconfina con il virtuale e che va in una direzione “altra” rispetto allo spettacolo di danza classicamente inteso; dall’altro lo spettatore non è più solo un osservatore, come lo è di consueto, ma diventa parte integrante della storia e, talvolta, un personaggio che interagisce insieme ai danzatori.

Questa estate anche i festival di spettacolo più conosciuti in Italia hanno colto quella che sta diventando una vera tendenza e hanno invitato a nuovi stimoli un pubblico che si è rivelato molto incuriosito nel provare queste nuove emozioni.

Tra gli eventi di spicco impossibile non segnalare Bal de Paris che ha debuttato a giugno al Festival di Spoleto ed è stato poi riproposto a luglio alla Biennale Danza.

Bal de Paris è uno show in realtà aumentata che, incrociando danza, teatro, cinema in una dimensione virtuale, ha creato “un risultato immersivo unico, originale e divertente… da provare assolutamente… un’esperienza unica perché divertente, stravagante ma inesistente.” (Anna Bandettini). Gli spettatori sono invitati a partecipare ad un ballo creato digitalmente e l’esperienza virtuale trasporta il pubblico nel vortice di una grande storia d’amore coinvolgendolo in uno spettacolo decisamente innovativo e pensato per essere vissuto con una totale consapevolezza del corpo. Grazie all’uso di visori ottici e di sensori di movimento al pubblico non solo è stato possibile assistere all’azione scenica, ma esserne protagonisti ballando e interagendo con i danzatori che ballavano dal vivo.

L’artefice di questo show è Blanca Li, coreografa spagnola, direttrice del Teatro Canal di Madrid, collaboratrice di stilisti, registi di cinema e musicisti e con un debole per la tecnologia che ha raccontato: “avevo voglia di creare uno spettacolo che non esistesse ancora e che non avrei potuto immaginare vent’anni fa: è questo che mi entusiasma”.

Anche la Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto ha creato qualcosa di veramente particolare cominciando a porsi alcune domande nei mesi segnati dalla chiusura dei teatri e dall’impossibilità di costruire prospettive: può l’emozione dello spettacolo esistere senza lo spettacolo? È possibile per una performance di danza coinvolgere lo spettatore mentre il ballerino non è fisicamente presente? Il progetto Virtual Dance for Real People nasce come una provocazione rivolgendo una sfida progettuale al video e alle tecnologie con il proposito di cercare con il loro ausilio nuove strade.

Il coreografo Fernando Melo, che è alla continua ricerca di nuovi modi per comunicare un’idea al pubblico, ha spiegato: “in questo caso dovevo creare un’esperienza teatrale unica sia in live che in virtual reality, così ho sviluppato ed esplorato un nuovo vocabolario di movimento. La coreografia si è sviluppata a partire dallo spazio: la storia, l’aspetto, la sensazione e l’atmosfera generata dall’ambiente che sono diventati ingredienti chiave del lavoro. La scelta stessa della colonna sonora di questo scenario onirico è il risultato di un periodo di sperimentazione, indagine e prova”.

Lo spettacolo, che aveva già debuttato a Reggio Emilia, nell’estate è stato di nuovo riproposto con grande seguito nell’ambito del Ravenna Festival nella Sala del Mosaico della Biblioteca Classense di Ravenna.

Meno presente l’interazione con il pubblico ma ugualmente interessante il tentativo di accogliere lo spettatore a 360 gradi rendendo “viva” la rinnovata Piazza Malatesta di Rimini con Peter Pan nei giardini di Kensington.

Lo spettacolo è un racconto per immagini, diretto da Monica Maimone per Studio Festi con le video scenografie di Matthias Schnabell e di Edoardo Maimone, che è stato costruito utilizzando come scena tutta la piazza proiettando video (attraverso la tecnica della mappatura) sulle pareti esterne del Teatro Galli, del Museo Fellini, del Castello di Sigismondo Malatesta e su un pallone areostatico. Tra fine luglio e ferragosto la piazza si è così trasformata in una piazza dei sogni che, come nei giardini di Kensington, è diventata un paese delle fate, un luogo magico e sovrannaturale dove tutto poteva succedere e tutti potevano sognare un eterno presente come nell’Isola che non c’è.

Un importante lavoro per rendere sempre più familiare e quotidiana la digitalizzazione della danza lo sta poi svolgendo il festival ZED/Festival Internazionale Videodanza che, infatti, è cresciuto in maniera esponenziale in questi quattro anni. Per raccontarlo con le parole del direttore artistico e coreografo Mario Coccetti, il festival è stato tra i primi in Italia ad aprire “le porte a una programmazione organica di tecnologie di realtà mista: esperienze XR, che combinano contenuti di danza con VR/AR/XR, in un’offerta unica che riunisce grandi artisti che lavorano in collaborazione con istituzioni tecnologiche all’avanguardia; showcase di film VR a 360°….

Particolare rilievo nell’edizione del 2022 (n.d.r. che si è svolta a fine agosto e avrà una seconda tappa a novembre) è stato dato ai meccanismi esplorativi della danza in realtà aumentata, opere capaci di far interagire danzatori virtuali con luoghi reali”.

L’intento del Festival è portare, grazie alle proposte in programma, “il palcoscenico” in prossimità dello spettatore favorendo una fruizione sempre più semplice, empatica e innovativa.

Credo che, con la caduta della quinta parete, queste proposte di danza che raccontano nuovi mondi grazie alla tecnologia abbiamo soprattutto il merito di avvicinare nuovi spettatori che, potendo entrare direttamente nello spazio scenico, si sentono liberati da ogni “tabù” di partecipazione e di accesso al teatro spesso inteso come un luogo poco accessibile.

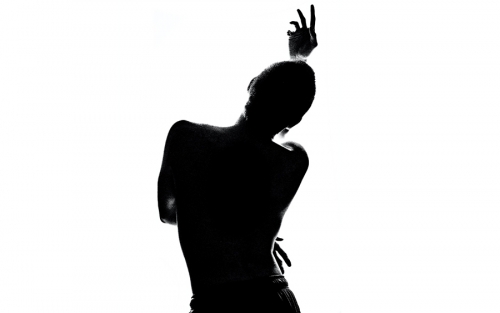

Conoscere il proprio corpo quando la danza diventa strumento per indagare la questione di genere e leggere dentro sé

Scritto da Valentina Minguzzi

Non possiamo parlare di danza, senza tener presente il contesto sociale di riferimento e senza tener presente le sfide che ogni giorno i maestri e gli insegnanti sono chiamati a cogliere per aiutare i giovani a crescere come danzatori, ma soprattutto come adulti pienamente consapevoli.

Nella necessità di sfatare i tabù legati all’identità sessuale, oggi come oggi, anche la danza potrebbe contribuire al superamento di stereotipi e pregiudizi legati ai generi, cogliendo l’opportunità di reinterpretare i valori di un’arte basata essenzialmente sulla capacità dei corpi di esprimere messaggi, di raccontare storie.

In questi ultimi decenni e in particolare in questi ultimi anni sono sempre più numerose le voci di famiglie che accompagnano i propri figli nell’acquisizione di una maggior consapevolezza di sé, partendo anche dalle questioni relative all’identità sessuale e ai dubbi che spesso, soprattutto in età adolescenziale, possono portare a crisi di difficile risoluzione.

Nel processo di accettazione di sé la famiglia ha un ruolo fondamentale, ma proprio qui entrano in gioco altre dinamiche e altre situazioni che possono rendere più o meno complesso questo percorso e più o meno drastiche le sue conseguenze.

I vari ambienti di educazione e aggregazione hanno infatti l’onore e l’onere di affiancare la famiglia nel percorso di crescita e nel percorso di formazione personale e oggi la caduta di quelli che sono sempre stati indicati come tabù (ad esempio temi legati all’identità di genere) può rendere più accoglienti e inclusive realtà che, fino a qualche decennio fa, facevano dell’esclusività il proprio punto di forza.

La danza, figlia di stereotipi di altri tempi, molto spesso è vista come un settore elitario e poco incline ai cambiamenti e, proprio per questo, viene spesso messa da parte nella scelta dell’attività extra scolastica.

Questa scelta, infatti, viene spesso fatta in base ad alcuni criteri che forse non dovrebbero guidarla e che possiamo riassumere in pochi punti:

- figli maschi, sport per maschi

- figlie femmine, attività adatte alle bambine

- corpo non conforme agli standard della disciplina

Non dimentichiamo inoltre che spesso le coreografie mettono in scena strutture e pratiche caratterizzanti la società: in alcuni casi riprendendo opere classiche rappresentanti quindi una società di altri tempi, in altri casi il coreografo costruisce rappresentazioni nuove, ma sempre frutto di una persona che vive la quotidianità e ha in sé retaggi sociali che fanno parte di una cultura e che difficilmente vengono estromessi dal racconto “danzante”. Ciò non fa altro che amplificare il messaggio e per questo diventa complicato comprendere se la danza può svolgere un ruolo di riferimento in questi processi sociali o meno.

Gli interrogativi sono tanti, soprattutto considerando che lo status quo del sistema di riferimento è dato per scontato e certi meccanismi sono dati come del tutto naturali, inevitabili. Lo stesso avviene nella danza per cui gli allievi vivono nella quotidianità meccanismi sociali impliciti e dati per assodati anche all’interno di quello che è il percorso di formazione artistica.

Possiamo quindi immaginare quanto possa essere complicato per insegnanti e coreografi superare questi retaggi secolari, accompagnare i propri allievi nel medesimo percorso e, allo stesso tempo, farsi portavoce di un movimento sociale quasi rivoluzionario.

Il pensiero comune è permeato di questi stereotipi per cui la maggior parte delle persone che assiste a uno spettacolo inconsciamente filtra la realtà attraverso il proprio punto di vista, viziato da questi stereotipi, i quali, allo stesso modo, andranno a influenzare il giudizio di quel determinato spettacolo. Basti pensare a un “passo a due” che, nell’immaginario collettivo, è sempre caratterizzato dalla presenza di un maschio e di una femmina, maschio che solleva il corpo aggraziato e longilineo, leggero e delicato, di una ballerina.

La figura maschile è anche in questo contesto la chiara rappresentazione dello stereotipo presente nelle società patriarcali poiché anche in questo contesto rappresenta la figura forte più alta e robusta in grado di sostenere la figura femminile, più gracile e minuta.

La consapevolezza del fatto che la danza sia una delle forme di espressione artistica e culturale più diffuse al mondo fa sì che un pubblico molto ampio su scala mondiale, osservando spettacoli e danze, possa cogliere in maniera quasi inconscia vari aspetti di una cultura: dalla musica, all’espressione del viso, dai vestiti, alla storia e al contesto socio-culturale.

Siamo quindi giunti a comprendere quanto la forza comunicativa di una forma d’arte come la danza possa diventare davvero uno strumento in più nelle mani di educatori, formatori e artisti, poiché nei diversi livelli di azione, queste figure diventano determinanti nel processo rivoluzionario di superamento degli stereotipi legati al genere.

L’acquisizione di consapevolezza aiuterebbe queste figure a comprendere il peso sociale del loro lavoro e ad analizzare da diversi punti di vista la complessità della questione di genere: bambini e bambine alla ricerca, insieme ai genitori, di un’attività extra scolastica potrebbero essere accompagnati nella conoscenza libera del proprio corpo, accompagnati senza pre-concetti, nella scoperta di quella che è e sarà “casa” per il resto della loro vita.

Significherebbe liberare la danza da altri costrutti sociali, così da vederla semplicemente come una forma d’arte ed espressione diretta di un corpo che ha imparato a muoversi nell’armonia.

Superare la dualità maschio/femmina e gli stereotipi sociali a essa legati, potrebbe ampliare gli orizzonti culturali di famiglie, potrebbe aprire la strada a nuovi talenti che per paura di essere giudicati, sono soliti muoversi in altre direzioni, verso altre scelte.

Qui si aprono però altre strade di giudizio, poiché non possiamo esimerci dal comprendere se la danza può farsi portatrice in toto di questi valori o se il discorso cambia a seconda del genere portando così a chiederci se la questione di genere di cui parliamo e al quale sono legati molti stereotipi del mondo della danza, sia concretamente connessa ad una questione di “generi”.

La danza e i suoi stili fungono realmente da specchio della società e se vediamo la danza classica come specchio di quella che era la società rinascimentale, la danza contemporanea cerca di cogliere, invece, le sfumature del mondo contemporaneo e forse questa è la sua forza: nella Contact Improvisation, infatti, possiamo ben notare una sorta di rottura con i ruoli di genere classici, esistono “passi a due” con persone dello stesso sesso, dove due uomini si sollevano vicendevolmente, senza distinzione.

Il nostro punto di vista resta però viziato dall’appartenenza alla cultura occidentale: la questione di genere c’è, esiste, ma la sua lettura e l’interpretazione variano a seconda del contesto sociale di riferimento.

La maggior parte di noi si confronta con un mondo della danza che in realtà non esprime le forme di danza dell’intero globo ma solo del mondo occidentale, un mondo dove siamo abituati a vedere il maschio come la figura di sostegno alla donna, per questo forse ci poniamo certi quesiti e ci domandiamo quanto la danza possa essere strumento educativo per superare certi stereotipi.

Se ampliamo i nostri orizzonti, però, possiamo renderci conto che in certe culture, maschi e femmine non ballano neppure insieme, mentre persone dello stesso sesso si misurano in passi a due di diversa tipologia e ciò non è visto come una danza avanguardista, ma semplicemente come una delle tante espressioni della danza che è una delle forme artistiche più potenti, proprio perché cerca di parlare alle persone, a tutte le persone a prescindere dal luogo di provenienza, attraverso un linguaggio universale, non verbale, un linguaggio artistico.

La danza è in continua evoluzione e oggi, in questo mondo così esteso, ma sempre più globalizzato, la danza, in quanto forma d’arte globalmente diffusa, può rendersi portatrice di valori “ponte”, in grado di unire culture e porre su una stessa scala di valori, questione di importanza vitale per l’individuo, qualunque sia la sua casa.

La danza è casa, la danza è espressione di sé, la danza è valore ed è ideale.

La danza, per sua natura, è corpo che si esprime, è mente che trova il modo di potersi concretizzare e per questo la danza può diventare, senza dubbio, il mezzo attraverso il quale chiunque può leggere e comprendere se stesso.

Alessio Carbone, l’adrenalina dell’applauso la rivivo dietro le quinte

Scritto da Monica Morleo

Dopo un’esperienza da danzatore a Parigi e dopo aver calcato i palcoscenici di tutto il mondo, Alessio Carbone, classe 1978, figlio d’arte, da un paio d’anni vive in Italia nella sua città natale, Venezia.

Parliamo con Alessio in un giorno di vacanza durante un’estate che lo ha visto protagonista, come direttore artistico, del tour de Les Italiens de l’Opéra de Paris che ha toccato importanti festival nazionali come la Versiliana e Ravenna Festival.

Come sei arrivato fino a qui? Hai sempre sognato di diventare ballerino?

Anche se i miei genitori mi hanno portato a scuola di danza ed erano danzatori non volevo diventare ballerino. É difficile andare a scuola di danza e perseverare quando gli altri giocano a calcio e per me era molto difficile convivere con questa dicotomia, giocavo a calcio fuori poi andavo a danza però in tal senso è stato un vantaggio enorme avere i genitori che gravitavano nel mondo della danza perché mi hanno aiutato a non abbandonarla.

Poi sei entrato nella scuola di ballo della Scala…

Quando sono entrato nella Scala, insieme a mia sorella, la danza è diventata una cosa seria, ma è proprio lì che mi sono veramente appassionato alla danza favorito dal fatto che ero in una classe di soli maschi e con loro potevo mettermi alla prova ogni giorno.

Mio padre era direttore della compagnia della Scala e forse per me è stato un po’ più facile entrare anche se la competizione era molto alta specie tra le donne; infatti, rispetto all’esperienza che ha vissuto mia sorella, io ho vissuto molto meno la competizione nella classe maschile.

I maestri russi mi hanno fatto scoprire la vera danza: quella lotta quotidiana con il corpo che è il tuo strumento e cambia con la crescita e con lo sviluppo. Per me è stata un’avventura e un challenge bellissimi perché lì ti spingono a fare sempre di più e ti creano una mentalità da “guerriero”. Davvero un’esperienza incredibile.

Un’esperienza traumatica è stata invece quando la scuola interna alla Scala aveva chiuso e ci siamo trovati a studiare la sera dalle 18.30 alle 22.45 insieme a studenti fuori corso e adulti: passare quattro anni così è stato veramente difficile.

Tu però abitavi in casa con la tua famiglia a differenza di altri colleghi…

Si è stata la mia grande fortuna avere la famiglia con me, specie per gli incoraggiamenti. Anche ora non credo che sia salutare lasciare i ragazzi da soli a 12 anni. Io stesso, arrivato a Parigi a 19 anni, mi sono sentito un po’ perso e forse, con senno di poi, i miei genitori mi avrebbero dovuto seguire di più perché Parigi è una città molto grande e pericolosa e poi forse avrei preso alcune decisioni più ponderate come, ad esempio, quando sono andato in Russia per partecipare a dei gala e ritornavo affaticato e così ho avuto qualche infortunio di troppo. Anche se per me è stata comunque un’esperienza importante perché andavo incontro a ballerini molto bravi. Ora, purtroppo, non credo che ci saranno più questi scambi culturali e questo senz’altro andrà ad impoverire una tradizione molto importante.

Quando hai pensato che saresti potuto entrare all’Opera di Parigi?

Stavo ripassando per la maturità scientifica e, dato che avevo perso diverse ore di scuola perché facevo spettacolo in compagnia, la direttrice mi ha accordato una settimana libera solo per lo studio e in quel momento ho scoperto che ci sarebbe stata a breve un’audizione per entrare all’Opera di Parigi così ho chiamato per iscrivermi e mi hanno poi mandato un video vhs (sorride… n.d. r.) per imparare la variazione che dovevo presentare. Ho partecipato senza alcuna pretesa perché era raro che prendessero giovani che non avessero frequentato la loro scuola di ballo. Poi nel ’97 sono stato ammesso e ho rimesso in discussione tutto perché alla Scala ero primo ballerino anche se non di titolo: a Parigi ho iniziato da zero e c’era una grande competizione e una forte determinazione a far carriera, ma per me questo è stato estremamente stimolante.

Nel 2019, dopo che hai lasciato le scene, ti sei dedicato alla produzione?

Si. Mi piace soprattutto organizzare uno spettacolo, immaginare un programma artistico, dirigere un gruppo ed essere in sala ballo per insegnare ai ballerini e dargli dei consigli. Mi sono appassionato dello spettacolo in toto cercando un dialogo continuo con il pubblico.

Hai più danzato da allora?

Solo questa estate perché ho sostituito un ballerino infortunato ma ora mi piace troppo la produzione e non mi piace più andare in scena. A parte alcuni danzatori che sono eccezioni, come Carla Fracci, Alessandra Ferri e Roberto Bolle, in altri casi credo che la danza sia fatta per quando sei giovane, se manca la forza fisica, devi utilizzare la mimica ma in questo modo diventi più che altro un attore e per come immagino io la danza non credo possa essere così.

Deve essere difficile interrompere un “pezzo di vita”?

Noi abbiamo un momento di interruzione brusca. C’è un vuoto incolmabile anche con il pubblico, quell’applauso che non c’è più se non lo vivi in un altro modo diventa un momento davvero difficile. Io sono fortunato perché ho trovato una strada attiva e da dietro le quinte vedendo danzare il mio gruppo sento un’adrenalina che è qualcosa di molto simile a quella che provavo io sul palco.

Come ti è venuta in mente l’idea e l’intuizione di far esibire Les Italiens de l’Opéra de Paris?

Il primo spettacolo l’ho fatto a Venezia nel 2016 perché non avevo mai danzato nella mia città di origine e mi sembrava davvero assurdo. Avevo pochi fondi per organizzare uno spettacolo e, grazie ad uno stimolo della mia compagna, ho pensato ai miei amici italiani che lavoravano con me a Parigi. I miei amici hanno accolto la mia sfida e ci siamo detti che con il budget a disposizione avremmo potuto creare materiali promozionali per cercare poi di avere altre proposte economiche e… così è stato. Ad oggi abbiamo già fatto numerose repliche persino in Brasile.

C’è una piccola percentuale di stranieri all’Opera di Parigi, vero?

Si c’è una legge interna che impedisce alla compagnia di avere non più del dieci per cento di danzatori ‘stranieri’. Quando sono entrato io nel 1997, ero il terzo straniero. Oggi ce ne sono 15 su circa 150 ballerini. Siamo stati io e Eleonora Abbagnato ad aprire le strade agli ‘italiens’.

Quando è nata l’idea, come è stata accolta dal teatro?

All’inizio bene perché era nata con l’idea di andare nelle città di origine dei ballerini italiani, poi ci sono state un po’ di tensioni, per i tempi brevi e per l’organizzazione. Ma ora i maestri di ballo mi danno una mano anche per creare il repertorio che andrà in scena.

Come fai ad organizzare il tour dato che i ballerini lavorano all’Opera di Parigi?

I giorni di riposo che i ballerini hanno li posso usare come vogliono ed è un gioco di incastro tra richieste varie. E i giorni di riposo è difficile averli con anticipo quindi per me non è per molto facile programmare le date del tour.

E ora i danzatori in scena chi sono?

Sono giovani che ho conosciuto mentre lavoravo. Mi piace molto l’atmosfera che si è creata, c’è un’intesa quasi di famiglia, gli altri ballerini dietro le quinte li incoraggiano, differentemente che nei gala normali dove i ballerini non si conoscono e una volta danzato rientrano ognuno nel suo camerino. Credo che il pubblico noti questa intesa che porta verso l’alto il gruppo e credo che per questo abbia una marcia in più.

Come costruisci il repertorio che portate in scena?

Mettendo in evidenza le qualità di ogni ballerino, proponendo solo repertorio dell’Opera di Parigi e un variegato programma di soli e passi a due che vanno dal balletto classico alla danza contemporanea di coreografi come Isabelle Stanlowa, Vakhtang Vronsky, William Forsythe, Ben Von Cauwemberg, Rudolf Nureyev, Caroline Carlson, Claude Brumachon, August Bournonville e Marius Petipa.

Proponiamo anche creazioni originali come quella ideata dal coreografo Simone Palastro che per me è un “super prodigio” e che abbiamo presentato in prima nazionale alla Versiliana. Proporre nuove coreografie è molto stimolante malgrado le difficoltà per le prove che non possono essere fatte con molto anticipo.

Dicevi che ti da molte soddisfazioni insegnare ai ballerini, ti sei mai dedicato anche alla didattica?

Devo dire che non mi sento portato per l’insegnamento anche se mi piace aiutare e consigliare i ragazzi del mio gruppo. So quanto sia importante essere insegnante e stimo chi lo fa come i miei genitori che si sono dedicati con grande passione e responsabilità all’insegnamento.

E con la tua esperienza cosa ti sentiresti di consigliare ad un giovane che oggi si vuole affacciare a questa professione?

Di non cedere mai alla prima lusinga. Per esempio durante il primo concorso interno all’Opera di Parigi a cui ho partecipato per passare a mezzo solista ho capito che non avevo lavorato bene e che è importante il fatto di dover reagire e rialzarsi, di rimettersi in gioco e uscire dalla propria comfort zone.

Oggi, in effetti, ho l’impressione che ci sia una tendenza ad andare più in fretta in tutto, invece bisogna pazientare che il miglioramento arrivi nel tempo e spesso si cambia idea e si lascia la scuola di danza. Un giovane che non vede subito il risultato deve fidarsi del maestro perché la danza si costruisce giorno dopo giorno e sviluppa la pazienza naturale: bisogna dare tempo alle cose. Anche se, lo ammetto, bisogna essere fortunati, avere maestri giusti al momento giusto e, purtroppo, a molti miei colleghi non è successa la stessa cosa.

Idee per il futuro?

Continuare la produzione e creare una compagnia di produzione a Venezia. Vorrei dirigere una compagnia in Italia, ma credo che oggi sia ancora senz’altro più facile dirigerla all’estero dove mi sembra ci sia più meritocrazia.

Un sogno nel cassetto?

Ho un pensiero fisso e forse non realizzabile: vorrei creare una compagnia di ballo all’interno del Teatro La Fenice di Venezia.

Les Italiens de l’Opéra de Paris in tour

Per ammirare sul palco Valentine Colasante, Paul Marque, Bleuenn Battistoni, Ambre Chiarcosso, Antonio Conforti, Nicola di Vico, Giorgio Fourès, Sofia Rosolini, Andrea Sarri e Bianca Scudamore i prossimi appuntamenti del tour italiano in programma:

- 16 ottobre: Teatro Manzoni di Pistoia

- 20 novembre: Théâtre Pierre Fresnay à Ermont (Parigi)

- 18 dicembre: Teatro lirico Giorgio Gaber di Milano

Foto di Luca Vantusso

Nel ricordo di Loreta: un esempio di grazia ed eleganza

Scritto da Redazione IDA

Loreta Alexandrescu ha intrapreso una brillante carriera come ballerina professionista nel suo paese di origine, la Romania. Giunta in Italia alla fine degli anni settanta ha da subito affiancato all’attività artistica l’insegnamento della danza classica e dal 1988 ha insegnato danza classico-accademica, danza storica e danza di carattere all’Accademia Teatro alla Scala formando generazioni di ballerini come (solo per citarne alcuni) Roberto Bolle, Massimo Murru, Nicoletta Manni e Rebecca Bianchi.

A febbraio Loreta ha lasciato un grande vuoto tra allievi, danzatori, colleghi e insegnanti e, a seguito dell’annuncio della sua scomparsa, la sua pagina Facebook è stata inondata di messaggi colmi di amore, di affetto e di stima che hanno testimoniato il suo carisma così gentile ed elegante:

“Forse nessun notiziario parlerà di questa grande perdita oggi… Ma poco conta se il tuo ricordo rimane e rimarrà “intimamente” inscritto in migliaia di cuori innamorati della danza, del tuo modo di trasmetterla e del tuo sorriso. In molti siamo cresciuti con te o comunque ti abbiamo avuta come riferimento in fasi delicate e importanti dell’adolescenza. Perciò continuerai a vivere in ciascuno di noi Maestra…” Angelica Grisoni

“Oggi, mentre insegnavo, ti ho pensata più del solito, ogni correzione che davo, ogni port de bras che costruivo mi ricordava te, le tue parole, i tuoi sguardi, la tua energia, la tua passione e non trovo modo migliore per ricordarti se non questo! Sei immortale in tutte le sale di danza che ti hanno ospitato e in tutti gli allievi che ti hanno vissuto, mi hai lasciato tanto dentro, grazie ” Giorgia Torrisi

Anche la direttrice artistica di IDA, Roberta Fadda, ha voluto ricordare Loreta che per lei non era solo un’insegnante che stimava moltissimo ma anche una grande amica:

“La persona che me l’ha fatta conoscere è stata la signora Mariarosa Brunati, figura di spicco della danza ravennate, anch’essa venuta a mancare recentemente, nel 2020. La sig. ra Brunati mi ha fatto conoscere sia Loreta che Emanuela Tagliavia oltre 20 anni fa quando sono nati gli stage di IDA. Loreta è stata la prima delle docenti di danza classica e presente da allora in ogni edizione del Campus di approfondimento estivo di Ida. Mi ricordo con piacere quando arrivava in IDA e diceva di essere arrivata nella “mia casa di Ravenna”.

Per me Loreta rappresenta grazia e gentilezza, era sempre con il sorriso sulle labbra e ed era una persona di grande classe. Una figura di una grande dolcezza e di una grande serietà ed affidabilità. Mi ricordo ancora quando una volta non sarebbe potuta venire per delle prove improvvise e ci ha trovato subito un sostituto: era Walter Madau, suo allievo conosciuto proprio nelle sale IDA, ballerino e da qualche anno anche insegnante nella scuola di ballo scaligera.

Loreta aveva un occhio particolare per i talenti, notava sempre se c’erano allievi meritevoli e li consigliava su come intraprendere lo studio all’Accademia Teatro alla Scala. Non ricordo mai uno screzio e per questo ci ha lasciato un vuoto ancora più grande. Persino nella malattia non ha voluto essere protagonista: me lo ha confidato con la sua solita innata eleganza.

Me la ricorderò sempre per la sua enorme discrezione, per la sua professionalità e la sua bravura senza polemiche”.

© Expression Dance Magazine - Giugno 2022

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

RICEVI GLI AGGIORNAMENTI E

EXPRESSION DANCE MAGAZINE

Segreteria didattica:

CENTRO STUDI LA TORRE Srl

Organismo di formazione accreditato ai sensi della delibera di cui alla D.G.R. N. 461 / 2014.

Ente accreditato alla formazione Azienda Certificata ISO 9001-2015

CONTATTI

COLLEGAMENTI VELOCI

CONTENUTI GRATUITI

Scarica gratis contenuti sempre nuovi sul mondo della danza