Infortunio muscolo-scheletrico: valutazione tramite screening dei fattori di rischio nei ballerini adolescenti

Scritto da di Omar De Bartolomeo, Viola Poggio, Sara Benedetti, Romeo Cuturi

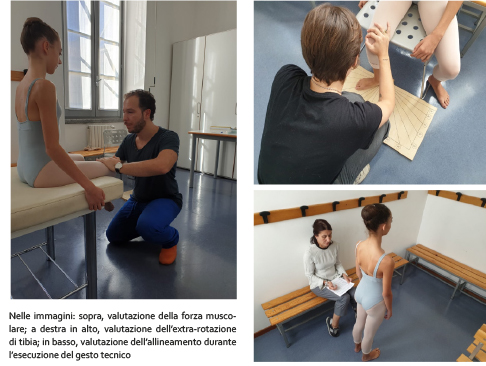

In questo breve articolo introdurremo un importante studio scientifico condotto nel corso di quest’anno da Viola Poggio, laureanda in fisioterapia e ballerina, che è riuscita, insieme alla nostra équipe fisioterapica, a integrare le abitudinarie valutazioni del ballerino a un nuovo approccio di screening e di studio statistico, volto a riconoscere il legame tra alcune caratteristiche anatomiche e tecniche e la probabilità di incorrere in infortuni.

Abbiamo infatti utilizzato un format già in uso, costituto da un report che riassume le anamnesi, patologiche pregresse e gli infortuni e la valutazione tecnico-fisioterapica funzionale del ballerino.

Lo studio, di tipo pre-season, è stato somministrato a ballerini per un periodo di 3 anni (2016-2019), arruolando 98 ballerini. Lo screening comprende misurazioni quali peso, altezza, comparsa di menarca e tipologia di punte utilizzate per le allieve di sesso femminile, infortuni precedenti o in corso, analisi posturale, caratteristiche dell’en dehors, range di escursione articolare in rotazione esterna ed interna di anca, forza muscolare, flessibilità muscolare tramite Thomas test, test di coordinazione, lassità articolare tramite Beighton test e infine l’allineamento durante il gesto tecnico.

Tra i tanti parametri e misure raccolte, abbiamo deciso di considerare per lo studio statistico 6 parametri:

1) BMI (body mass index, vale a dire peso/altezza in metri al quadrato);

2) lassità articolare: utlizzando il test di Beighton (tabella 1);

|

Tabella 1 Test di Beighton (punteggio massimo ottenibile 9) |

|

mobilità passiva in dorsiflessione della V articolazione metacarpofalangea opposizione del pollice sull’avambraccio iperstensione di gomito ≥ 10° iperestensione di ginocchio ≥ 10° flessione di tronco sul piano sagittale fino a toccare con i palmi delle mani a terra |

3) forza muscolare: valutazione dei muscoli: ileopsoas, abduttori d’anca, rotatori d’anca, flessore ed estensore lungo dell’alluce, muscolatura intrinseca dei piedi ed infine la muscolatura addominale. È stata utilizzata una scala MRC da 1 a 5 dove ogni punteggio corrisponde a una prestazione specifica e adattata alla popolazione dei ballerini;

4) flessibilità muscolare tramite Thomas test;

5) allineamento durante l’esecuzione di gesti tecnici della danza classica: demiplié in parallelo e in en dehors, relevé in parallelo e en dehors, passé in parallelo eendehors, I arabesque, cambré e I, II e III port de bras;

6) infortuni precedenti.

Dall’analisi dei dati abbiamo trovato interessanti spunti di riflessione.

Innanzitutto, il numero complessivo degli infortuni raccolti durante gli anni di riferimento degli screening è 123, con una media di 1.25 infortuni/allievo. Il 73% degli allievi ha riportato almeno un infortunio durante l’anno accademico relativo al periodo di osservazione. 42 allievi su 98 risultano infortunati al momento dello screening di cui 17 di sesso maschile e 25 di sesso femminile con un tasso di infortunio del 42.5%. La maggioranza degli infortuni riportati è data da sovraccarico delle strutture muscolo-tendinee e fratture da stress del II e III metatarso e della tibia.

Per quanto riguarda l’analisi dei 6 fattori di rischio possiamo dire che:

1) BMI: non c’è evidenza per confermare o rifiutare l’ipotesi per cui un BMI inferiore a 16, quindi sottopeso, sia un fattore di rischio nel campione osservato (p<0.001);

2) Beighton test: i ballerini oggetto di studio hanno raggiunto una media al test di 6.22. Analizzando i risultati in relazione al sesso si osserva una differenza statisticamente significativa tra maschi e femmine (p=0.00005) nella distribuzione dei punteggi, infatti la media dei soggetti di sesso femminile è di 6.9 mentre quella dei maschi è di 5.3. Il 60% dei soggetti ha totalizzato un punteggio maggiore o uguale a 6 quindi la maggioranza del campione può essere considerata ipermobile. Per quanto riguarda la relazione tra il punteggio ottenuto nel Beighton test e la probabilità di infortunio, si osserva che i soggetti appartenenti al range di ipermobilità alto sono associati ad una maggiore probabilità di incorrere in infortuni (p=0.079);

3) test muscolari: il punteggio che rappresenta la forza muscolare è dato dalla somma dei punteggi dei test di ogni muscolo preso in considerazione, per cui un soggetto può totalizzare un punteggio massimo di 110. Il valore medio ottenuto dal campione è 92, con valori similari per maschi e femmine. I risultati ottenuti indicano che la forza muscolare è associata una minor probabilità di incorrere in infortuni (p=0.068). A parità di massa muscolare, non ci sono differenze significative tra uomini e donne;

4) allineamento: la media dei punteggi ottenuti dagli allievi è di 12,8 su una scala che va da 0 a 42. Le analisi di questa variabile, considerata singolarmente, non hanno dato risultati significativi, quindi non può essere considerata un fattore di rischio;

5) flessibilità: la relazione tra la rigidità muscolare e la probabilità di infortunio è statisticamente significativa, indicando che ad un maggiore numero di muscoli coinvolti corrisponde una maggiore probabilità di incorrere in infortunio. Non si evidenziano differenze significative per genere;

6) infortuni: l’infortunio è statisticamente collegato ad avere un secondo infortunio.

Concludendo, analizzando i dati e i risultati statistici, si osserva che dei 6 fattori presi in osservazione solo 4 di questi, nel campione considerato, sono associati ad una maggiore probabilità di infortunio. Un valore superiore a 6 al Test di Beighton, forza muscolare non adeguata, flessibilità e infortuni precedenti, sono tutti fattori associati ad una maggiore probabilità di incorrere in infortunio.

Interessante osservare che un punteggio alto al Test di Beighton è associato ad una maggiore probabilità di incorrere in un infortunio. Analizzando i punteggi del test Beighton in relazione alla forza muscolare, quest’ultima risulta un fattore protettivo rispetto al numero di infortuni. Infatti tra coloro che hanno ottenuto un punteggio alto al Beighton test chi possiede maggiore forza muscolare ha meno probabilità di incorrere in un infortunio. Di conseguenza, una scarsa forza muscolare può esporre maggiormente all’infortunio.

Questo sottolinea l’importanza della preparazione tecnica e atletica come mezzi per ridurre il rischio di infortunio e, soprattutto tra le ballerine, non viene data importanza ad una corretta preparazione atletica. L’analisi dei dati suggerisce però che gli effetti della forza siano un importante fattore protettivo nei confronti degli infortuni, soprattutto in situazioni di aumentata flessibilità tipica delle ballerine.

Analizzando i dati sulla flessibilità e distensibilità muscolare, si osserva che vi è una relazione tra l’occorrenza di infortuni e il numero di muscoli coinvolti durante il test. Risultato importante che dà spazio all’ipotesi per cui gli studenti di danza classica non diano sufficiente importanza allo stretching di determinati gruppi muscolari concentrandosi invece sul raggiungimento di determinati range di movimento articolare.

L’infortunio precedente sembra essere il dato con maggior significatività statistica tra quelli elencati precedentemente, ed è un fattore di rischio correlato al numero di infortuni successivi. Questo suggerisce l’importanza delle figure sanitarie di supporto per i ballerini nell’affrontare un percorso corretto di prevenzione, cura a riabilitazione/rieducazione post-infortunio.

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

Come utilizzare al meglio le luci nel saggio di danza

Scritto da Sharon Remartini

Negli spettacoli teatrali, ma ancor più facilmente negli spettacoli di danza, le luci possono diventare degli importanti alleati della nostra idea registica.

La luce è innanzitutto quell’elemento che permette di esaltare le forme dei danzatori, i loro movimenti e le loro doti fisiche e artistiche. Queste forme vengono fatte emergere principalmente grazie alle luci di taglio, la cui provenienza è laterale: queste luci si rivelano fondamentali nel balletto in quanto donano tridimensionalità al corpo.

Importante è anche il controluce, ovvero la luce che arriva da dietro, che “bagna” le figure dei ballerini esaltandone sempre le forme del corpo, ma creando anche un’ambientazone della scena in generale.

Altrettanto importante è la luce frontale, la cui provenienza, come dice la parola stessa, è frontale e permette di non lasciare in ombra i visi dei ballerini, aiutando anche a illuminare lo spazio teatrale.

Un altro elemento indispensabile quando si sperimenta con le luci sono i colori. Principalmente saranno adeguati all’incarnato dei ballerini e spesso si usano infatti toni caldi tendenti al lilla, al rosa o all’ambra, ma talvolta anche usando toni freddi tendenti al blu.

In generale si consiglia comunque di non tenere un solo unico colore per tutte le provenienze di luce, ma di contrastare: ad esempio si possono utilizzare controluce freddi e tagli caldi ottenendo così sul corpo del ballerino un effetto più dinamico.

In base al significato della coreografia e a quello che si vuole ottenere, si può poi “giocare” con le provenienze, l’intensità e il colore. A volte è anche interessante vedere il contrasto del corpo con l’ambiente circostante usando per esempio solo luci di taglio o controluce, nonostante magari tutta la scena rimanga buia.

Infine, se si dispone di elementi scenici o fondali, è importante esaltare anche questi con la luce, per dare più plasticità alla scena.

Se avete a disposizione per Natale un teatro in cui organizzare un saggio a tema, il consiglio può essere di esaltare con le luci oltre al corpo dei ballerini anche tutti gli elementi che lo circondano. Per esempio i costumi che sotto il periodo natalizio hanno colori tradizionali come il rosso, l’oro, l’argento di per se colori difficili da esaltare. Per illuminare il rosso invece non c’è altra scelta che usare in modo sapiente una luce rossa, perché qualsiasi altro colore usato dalla luce smorzerebbe il tono del costume.

Per quanto riguarda l’oro e l’argento, anche se può sembrare banale, la luce bianca riesce a dare quel tono di brillantezza e magia che in ogni spettacolo natalizio che si rispetti si cerca sempre di evocare.

Se poi sono presenti oggetti di scena una buona scelta può essere quella di esaltarli con degli speciali, cioè delle luci che illuminano solo quell’elemento in un determinato momento chiave della storia, rendendo lo spettacolo più dinamico e intrigante dal punto di vista narrativo.

Per conoscere più a fondo il rapporto tra Illuminotecnica e il movimento si potrà seguire la sezione dedicata all’interno del Corso di composizione coreografica, diretto e coordinato da Emanuela Tagliavia, che si terrà a Ravenna, nelle sale IDA, tra il 20 e il 21 giugno 2020. I docenti Sharon Remartini e Fabio Passerini si incentreranno sulle basi dell’illuminotecnica (teorie della luce, tipologie di proiettori, ottiche); sull’utilizzo della luce nella danza, nel musical e nell’opera; su come interfacciarsi con i diversi elementi scenotecnici di uno spettacolo e su come sviluppare un progetto illuminotecnico. Sarà possibile seguire il seminario anche a chi non frequenta l’intero corso sia come modulo singolo che all’interno del percorso formativo del Maestro di danza.

Maggiori informazioni sul Corso di Composizione Coreografica >

Note sull'autrice:

Sharon Remartini:

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

Cinema e danza: il nuovo racconto coreografico nel Joker di Todd Philips

Scritto da Redazione IDA

A detta di critica e pubblico, Joker è stato uno dei film più belli del 2019. Più che un fumetto, Joker mette davanti agli occhi dello spettatore l’origine di un personaggio che hai l’illusione di conoscere da una vita ma che poi ti accorgi di non conoscere affatto. Grazie a questa pellicola, magistralmente interpretata da Joaquin Phoenix, hai la possibilità di conoscere l’uomo che sta dietro alla figura di Joker che tutti conosciamo: Arthur Fleck. Il film si basa infatti sul racconto della vita di Arthur che soffre di seri disturbi mentali (ride sguaiatamente senza alcun motivo) e per questi è messo ai margini della società, impossibilitato a realizzare se stesso e a rientrare nei canoni di quella stessa società che fa di tutto per non accettarlo.

Oltre ad essere un film con chiavi registiche particolarmente efficaci, nel film di Todd Phillips spicca l’utilizzo innovativo che il regista fa del movimento e della danza con la quale racconta momenti culmine della storia legati alla fragilità umana di Fleck/Joker, creando maggiore attenzione e suspense nello spettatore.

Il primo momento coreografico avviene dopo il primo delitto in metropolitana. Dopo aver corso disperatamente per far perdere le sue tracce, Arthur si ferma in un lurido bagno pubblico e balla davanti allo specchio in “una danza lenta, intima, dal gesto contemporaneo, muove le braccia e le mani come un danzatore giapponese, per finire faccia a faccia con lo specchio, è l’inizio di una fase nuova, qualcosa di irrevocabile è avvenuto” (Massimiliano Volpini) e da quel punto in poi quando Arthur danzerà ci sarà sempre un momento decisivo nella narrazione della storia. In questi passaggi infatti la danza aiuta l’uomo Arthur Fleck nel rappresentare la ricerca assoluta del proprio io più profondo cercando un modo efficace per riscattarsi dalla sua vita “senza senso” e acquisire un senso di libertà e di espressione dei suoi desideri inespressi. Non a caso, chiari sono i riferimenti alla danza Butoh, nata in Giappone negli anni ’50 all’indomani della disfatta della Seconda Guerra Mondiale per scacciare la negatività e per “gridare” contro la disumanizzazione e la perdita di valori dovute alla guerra. Elementi tipici di questa danza, che vengono riproposti nel film, sono la nudità del ballerino, il corpo dipinto di bianco, le smorfie grottesche ispirate al teatro classico giapponese, la giocosità delle performance e l’alternarsi di movimenti estremamente lenti con convulsioni frenetiche. Per dar voce alle sue pulsioni più profonde Arthur utilizza infatti una danza silenziosa e autentica che non ha bisogno di orpelli e che lo conduce nell’inconscio e lo fa esprimere senza veli, senza colpe e senza pregiudizi: ciò che ci sta mostrando Fleck danzando è la vera essenza della sua anima.

Proseguendo per diverse altre sequenze “danzate” del film si arriva all’espressione più autentica di Arthur quando Fleck si trasforma definitivamente in Joker. Verso il finale della pellicola e sulle note di Rock & Roll Part 2 di Gary Glitter la danza passa dall’isolamento e dalla gracilità della preparazione di un guerriero con la danza dai tratti orientali, ad una danza totalmente “sfacciata” perché rivolta a un pubblico immaginario pronto ad applaudirlo. Si passa da una danza inversa ad una danza con movimenti con il bacino e le gambe, con le braccia spalancate, le spalle in fuori e alla fronte alta, gli occhi fieri e sigaretta tra le dita come se fosse una vecchia stella di Hollywood.

In questa scena, che verrà certamente ricordata nella storia del cinema e della danza, Joker attira su di sé i riflettori che ha atteso da tutta una vita, diventando lo showman che avrebbe da sempre voluto essere, e proprio sulla “sua” scala che, durante tutto il film, ha rappresentato solo la faticosa salita verso casa.

Senza voler svelare il finale (perché consigliamo assolutamente di vedere questo film) Arthur Fleck rimane solo Joker lasciando definitivamente la danza dai tratti goffi e chiudendo con una danza in cui gira e salta fiero, con la mente completamente libera.

Bibliografia e citazioni

Mara Siviero “Joker: il rapporto del film con la danza e i musical”

Martina Barone “Joker: danza e follia nell’interpretazione di Joaquin Phoenix”

Massimiliano Volpini: nota del coreografo

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

Educar(si) all'autostima. Esploriamo l'adolescenza

Scritto da Rita Valbonesi e Alice Montecavalli

Nel percorso “Genitori e bimbi incontrano lo yoga” è previsto un modulo dove le docenti Rita Valbonesi e Alice Montecavalli creano dei laboratori teorici pratici sull’autostima al fine di sostenere ed educare gli insegnanti in questo cammino.

La dott.ssa Montecavalli a tal proposito scrive: «Definire il costrutto di autostima non è semplice, in quanto si tratta di un concetto che ha un’ampia storia di elaborazioni teoriche. Una definizione concisa e condivisa in letteratura potrebbe essere la seguente: “Insieme dei giudizi valutativi che l’individuo dà relativamente a se stesso, alla propria persona, alle proprie capacità”».

Sono tre gli elementi fondamentali che ricorrono costantemente nel costrutto di autostima:

1. la presenza nell’individuo di un sistema che consente di auto-osservarsi e quindi di auto-conoscersi;

2. l’aspetto valutativo che permette un giudizio generale di se stessi;

3. l’aspetto affettivo che permette di valutare e considerare in modo positivo o negativo gli elementi descrittivi.

Il “seme” dell’autostima è insito in ciascuno individuo già dalla nascita ma non è un’abilità posseduta in termini assoluti, bensì una facoltà che va coltivata, addestrata e sviluppata. L’autostima infatti si costruisce passo dopo passo sin dai primi giorni di vita ed ha a che fare, soprattutto, col rapporto con i genitori o con le figure primarie di riferimento.

Un attaccamento sicuro si instaura quando la figura di riferimento primaria sa percepire i segnali del bambino e sa rispondere in maniera pronta ed adeguata ai suoi bisogni, alternando la gratificazione con una sana tolleranza alla frustrazione.

L’autostima si nutre dell’autoconoscenza.

Durante i primi anni di vita, l’autoconcetto è più plasmabile e, pertanto, più suscettibile a incorporare valori, valutazioni e aspettative provenienti dalle figure di riferimento.

Tuttavia, durante la crescita e soprattutto nel corso dell’adolescenza, è molto meno coerente, più arbitrario e variabile. In adolescenza il concetto di autostima coinvolge e allarga il campo di osservazione e di confronto all’altro poiché si costruisce e “ distrugge” nel rapporto con gli altri. Gli adolescenti sono estremamente sensibili ai messaggi della società e del gruppo di coetanei e aderiscono facilmente ai canoni che vengono loro proposti dall’esterno.

L’autostima degli adolescenti si può considerare generalmente in quattro ambiti specifici:

sociale, scolastico, familiare e dell’immagine corporea.

Esistono indicatori di bassa autostima? È estremamente riduttivo un elenco in risposta a questo quesito, ma si possono riportare i seguenti come i più importanti:

• scarsa considerazione di sé

• tendenza ad evitare il rischio

• tendenza all’idealizzazione dell’altro

• manifestazione di eccessiva timidezza o chiusura

• difficoltà nell’espressione e nel controllo delle proprie emozioni

• senso di svalutazione di sé con verbalizzazioni e commenti auto svalutanti

• paura del rifiuto con tendenza all’accondiscendenza all’altro con mancato soddisfacimento dei propri desideri

• ricerca di attenzione (anche con comportamenti provocatori od aggressivi).

Ma quali sono i punti chiave allora per lo sviluppo o il miglioramento dell’autostima?

• aiutare a porsi obiettivi chiari, concreti, specifici, temporalmente prossimi e aiutare a prendere consapevolezza sui propri punti di forza e sui propri limiti

• dare feedback positivi durante l’esecuzione di un compito sottolineando l’importanza della motivazione, dell’impegno e premiando anche il processo e non soffermandosi solamente sul risultato. Non è l’esito l’unico aspetto che conta ma l’impegno la dedizione e la motivazione che devono essere premiati al di là del risultato

• proporre compiti ottimamente sfidanti evitando al contrario confronti e competizione

• aiutare a tollerare la frustrazione proponendola senza evitarla e sottolineandone gli aspetti evolutivi legati al suo superamento

• offrirsi come ponte relazionale primario che media con l’esterno e legge le emozioni del bambino o del ragazzo traducendole in parole o in concetti

• utilizzare lodi e consolazioni indipendentemente dalla prestazione perché la figura di riferimento possa risultare accettante in maniera incondizionata. L’amore e la relazione non sono legati al risultato del compito

• offrire spinte alla scoperta e moniti al pericolo riferendosi ad un sistema di regole da rispettare accompagnando verso la responsabilità e la capacità di prendere decisioni

• offrire protezione e rassicurazione livello emotivo. Fondamentale è il dialogo basato su un ascolto attivo che cerchi di evitare la svalutazione, l’umiliazione o il senso di insofferenza.

La cosa più importante è tenere presente che l’adulto è un MODELLO; un adulto con una bassa autostima instaurerà una relazione col il bambino/ragazzo che maggiormente sarà da ostacolo allo sviluppo di una sana stima personale perché non fungerà da modello positivo. Un genitore, un insegnante, un adulto di riferimento che prova spesso un senso di inferiorità, che necessita frequentemente di solitudine, che difficilmente resiste alla pressione sociale, che tollera a fatica le critiche e dà uno scarso rilievo ai giudizi positivi, che si concentra maggiormente sui difetti che sulle risorse, tenderà ad assumere un atteggiamento giudicante, portato al confronto valutativo con l’altro, con un senso di scarsa chiarezza delle regole, con aspettative modulate in funzione dei risultati e non delle capacità o della motivazione.

Dobbiamo diventare quello che desideriamo insegnare. Il luogo da cui iniziare è sempre dentro se stessi.

La disponibilità ad imparare per tutta la vita è un’espressione naturale della pratica del vivere consapevolmente. Quando educhi, ti educhi. Quando insegni, impari.

Riteniamo fondamentale, quindi, educare gli adolescenti ad esplorare in modo consapevole il vortice di emozioni che li “animano” quotidianamente.

Inoltre, in questo periodo storico, dove la tecnoliquidità sta portando ad una tecnodipendenza (cit. Cantelmi: “Tecnoliquidità. La psicologia ai tempi di internet: la mente tecnoliquida” ) e sta creando un problema molto diffuso nei ragazzi, lavorare con lo yoga può diventare uno strumento che aiuta a riscoprire e riconoscere il corpo e a dare vita a nuovi confini.

È necessario fare delle proposte che portino i ragazzi a sentire il corpo, il respiro e l’energia.

Il lavoro sarà rivolto a tutte le catene muscolari.

Le asana verranno scelte per creare la possibilità di fare esperienza di come il corpo si può esprimere in modo fluido e dinamico su tutti i piani di movimento.

Apprendere nuovi schemi corporei darà la possibilità alla mente di sviluppare una nuova flessibilità e di riconoscere nuovi punti di vista per generare un pensiero creativo, le emozioni verranno elaborate e migliorerà la sensazione di sicurezza e di autostima.

A tal proposito è stata scelta come proposta:

È un rito millenario. L’intera sequenza permette di attivare tutto il sistema muscolare e gli organi interni, stimolando la concentrazione, la respirazione, il sistema cardiocircolatorio. Il piano di movimento é sulla dimensione sagittale. Lavorare su questo piano rafforza la capacità di intervenire e cambiare completamente la realtà che ci circonda per migliorarla, inoltre incrementa la capacità di passare all’azione e di realizzarsi. Dal punto di vista posturale agisce sull’allineamento dei tre pesi del corpo: bacino, torace e capo. A livello energetico il bacino rappresenta la parte istintiva, il torace rappresenta la parte emozionale, il capo la parte intuitiva. Allineamento posturale ed energetico creano e mantengono in chi pratica il saluto al sole un benessere fisico e psichico.

Vorrei portare l’attenzione a cosa fanno le mani in questa sequenza. Iniziano giunte davanti al cuore (area deputata alle emozioni), nello yoga è un mudra, per la medicina cinese rappresenta l’incontro di meridiani. Si portano verso l’alto (il cielo, universo) passando davanti al capo (area deputata all’intuito). E dal cielo vengono portate verso la terra e si appoggiano alla terra che simboleggia il radicamento, mettere le radici. Infatti in questo momento le due mani e i due piedi creano una forma geometrica: il quadrato. Questo simbolo rappresenta:

• la base, il mondo terreno e materiale;

• la struttura portante, che sorregge e contiene altre forme (si trova in molti elementi architettonici e pittorici);

• ordine, fermezza e stabilità;

• in occidente la razionalità del pensiero, in oriente lo spazio sacro abitato dalla divinità;

• l’elemento terra, con la sua espansione nei 4 punti cardinali (numero di questa figura geometrica).

Alla fine della sequenza le mani dalla terra ritornano al cielo per finire davanti al cuore della persona.

Un significato potrebbe essere: "l’uomo deve collegarsi al suo cuore, al suo capo e commettersi con una coscienza universale, ma deve mantenere sempre delle buone radici con la terra. Nutrirsi, radicarsi per potersi sempre elevare e portare dentro il cuore questo “nutrimento” e diventare forte e flessibile allo stesso tempo, esattamente come fa l’albero".

La medicina cinese identifica l’adolescenza nella stagione della primavera, stagione ricca di energia, ricca di emozioni contrastanti che creano una sensazione di instabilità e insicurezza oltre che di ricerca ed esplorazione. Gli yogi hanno capito che attraverso gli occhi (che sono sistema nervoso centrale) si può sostenere e controllare la mente. Dharana è tradotto abitualmente come concentrazione volontaria attiva osservando un oggetto. Risulta importante quindi proporre ai ragazzi, ma non solo, esercizi di fissazione dello sguardo su un oggetto per sostenere la mente. Per tutte queste considerazioni si è pensato di integrare la sequenza del saluto al sole con il quadrato in modo tale che ogni volta che guarderanno l’immagine, oltre a visualizzare la sequenza che dovranno eseguire, visualizzeranno anche il simbolo del quadrato che immediatamente genererà l’informazione di stabilità e radicamento.

Rita Valbonesi insegna al Corso per la qualifica di Insegnante di Yoga per bambini Genitori e bimbi incontrano lo yoga: corso di specializzazione di insegnante di yoga per gruppi di bambini e genitori con i bambini (didattica per bimbi dai 6 ai 10 anni).

Il percorso si suddivide in tre moduli.

“Il sole e i suoi pianeti”: il primo modulo costituito da due weekend dove si propongono delle Asana, delle tecniche respiratorie utilizzando giochi, e momenti di concentrazione.

“Educare all’autostima”: il terzo weekend la Dott.sa Montecavalli attraverso dei laboratori educa all’autostima.

“Osserviamo, disegniamo, modelliamo le posture di genitori e bimbi e scopriamo nuovi orizzonti”: il quarto weekend è dedicato alla postura.

Maggiori informazioni sul Corso per la qualifica di Insegnante di Yoga per bambini >

Note sulle autrici:

Rita Valbonesi: Fisioterapista Osteopata. Insegnante di danza, yoga e Garuda.

Alice Montecavalli: psicologa e psicoterapeuta

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

Marco Chiodo si racconta: da Notre Dame de Paris ad un nuovo varietà italiano

Scritto da Redazione IDA

Marco Chiodo danzatore, coreografo, regista e capo balletto segue da diversi anni le produzioni di David Zard, da poco mancato, seguendo in particolar modo il musical Notre Dame de Paris e attualmente sta curando le coreografie del nuovo show di Enrico Brignano Un’ ora sola vi vorrei.

Che cosa ha apportato Notre Dame De Paris alla commedia musicale italiana?

Notre Dame de Paris è unico nel suo genere. Ha un'alchimia di molteplici fattori: la fusione tra le musiche e le coreografie dinamiche e da cardiopalma, sia acrobatiche che danzate. Il testo con i suoi importanti messaggi di vita e la regia curata dei diversi personaggi che esaltano l'amore in tutte le sue forme rendono immortale lo show.

Come è iniziato il tuo rapporto con David Zard e cosa ti ha lasciato in “eredità”?

David nel suo lavoro è stato un vero pioniere perché ha inventato un mestiere. La priorità per David era la preoccupazione per il pubblico e proprio di recente mi hanno fatto notare un video in cui pregava il pubblico di non accalcarsi e di aprirsi perché nessuno si facesse male: erano i primi anni ’90 e lui pregava il pubblico in ginocchio sul palco. Di certo erano tempi in cui la sicurezza non era particolarmente garantita come oggi che ci sono i servizi che la tutelano.

Quello che porto sicuramente in eredità è quanto lui ci tenesse a fare bene quello che faceva. Secondo David se c’era un problema lo potevi sempre risolvere ma lo risolveva sempre con un sorriso per tutti; se però capitava il giorno in cui si arrabbiava era meglio “evaporare” perché diventava una sfida di “uno contro tutti”.

David mi ha sempre insegnato il rispetto reciproco e per questo, quando diceva qualcosa a chiunque, si prendeva comunque atto del suo consiglio perché la sua esperienza di palcoscenico superava sempre il sapere di tutti.

Ora la mia collaborazione continua con Clemente Zard, figlio di David, nonché amministratore delegato di Vivo Concerti e amico. Clemente non solo

Puoi spiegare cosa fa esattamente un capo balletto e in che modo rispetta le coreografie originali?

Il lavoro più difficile è insegnare una coreografia creata da un’altra persona e insegnare anche con diversi dettagli insieme a ruoli diversi. In ogni nuovo allestimento metto comunque di mio l’imprint a livello di anima, il leit motiv e l’intenzione anche a livello registico. Quando inizia una nuova tournée di Notre Dame si hanno davanti 10 spettacoli a settimana per 10 mesi e il danzatore entra in una routine che solitamente non gli fa bene. Per fortuna dico sempre ai performer che ci pagano per una cosa che ci è sempre piaciuta fare e che il nostro lavoro deve essere quello di cercare di trasmettere al pubblico delle emozioni (che è una cosa bellissima), ma se tu questo pensiero non ce l’hai stai togliendo qualcosa al pubblico. Il pubblico si emoziona se tu regali emozioni che spesso, durante la vita di tutti i giorni, non si riescono a vivere e si riempie godendo delle emozioni che provoca lo spettacolo.

E se i danzatori scelti non imparassero qualche sequenza? Ti è mai capitato di cambiare una coreografia originale?

No, la coreografia deve rimanere tale e non è possibile cambiarla per assoluto rispetto, semmai mi chiudo in sala un giorno intero per far imparare un passo o una sequenza che non viene naturale. Ecco perché sin dalle audizioni del corpo di ballo di Notre Dame gli vengono insegnate la coreografia dei clandestini, la festa dei folli donne e uomini in call back e solo all’ultima selezione l’improvvisazione in musica.

Chiaramente è diverso se le coreografie sono mie così come è successo, ad esempio, per le selezioni del nuovo spettacolo di Enrico Brignano: ho organizzato due giorni di audizioni in cui ho testato coreografie modern, capacità tecniche a livello di cabaret e di show, poi un call black in cui gli ho fatto ballare la sigla che avevo già coreografato. Ho scelto danzatori che avessero qualità diverse così le coreografie e lo spettacolo glielo puoi cucire addosso, altrimenti il risultato è sicuramente mediocre.

In che modo le coreografie che segui sono cambiate per essere sempre di più impatto nei confronti dello spettatore?

Una mente creativa è sempre alla ricerca del cambiamento, di migliorare e rendere più bello un prodotto e questo porta, in questo caso il coreografo, a modificare e riadattare alcuni passaggi o movimenti per migliorare lo show. L'unica enorme modifica che ad oggi portiamo in tour è il quadro del Val d'amore, che è completamente diverso rispetto alla coreografia della prima edizione.

E come vedi i danzatori di oggi rispetto a quando danzavi tu?

Io avevo voglia di riscatto, venivo dalla Calabria, oggi vedo più superficialità ed è proprio una sensazione che vivo e che non riesco a spiegarmi.

Chi non è stato sul palco non può capire cosa ha portato un tipo di ricerca e se non stai assimilando, chiedo sempre: che cosa stai facendo? In quella lezione cosa hai appreso? La devi avere tua, devi sapere come sei arrivato. L’esperienza sul palco è decisiva per diventare un vero danzatore.

E nei workshop che tieni che cosa cerchi di trasmettere ai ragazzi? In che modo cerchi di “passargli” la tua esperienza?

Noto sempre di più che i ragazzi (per fortuna non tutti) si sono evoluti con un ideale molto forte "dell'apparire e dell'immagine", che in alcune circostanze va anche bene. Nelle mie classi cerco di trasmettere che noi viviamo in un mondo di suoni e vibrazioni, oltre alla tecnica cerco di insegnargli che bisogna essere sensibili, vivere di passione, cercare l'espressione, di ricercare l'interpretazione, di essere versatili e di ricercare continuamente prima in se stessi poi verso il mondo, perché più conosci e più un domani potrai raccontare, perché più vibri e più sei in sintonia.

Vedo che hai lavorato come coreografo anche per diversi video clip. Oggi è meno facile trovare coreografie nei videoclip, secondo te cosa è cambiato in tal senso?

Credo che oggi, essendoci più tecnologia e più modi per creare effetti in un video clip, la coreografia abbia molto meno spazio. Ci sono ancora molti artisti che nei loro video usano la coreografia per ampliare il tormentone o solo per creare un prodotto con quel target. In fin dei conti trovo anche giusto che l'evoluzione porti ad un cambiamento.

Programmi artistici per le prossime settimane?

Siamo ai primi giorni di prova, Enrico propone un varietà a tutto tondo ma più fresco e attuale con contenuti multimediali. Il corpo di ballo è composto da sei donne e quattro uomini. Sono poi particolarmente felice perché tra loro ci sono calabresi come me che hanno molta voglia di lavorare pienamente… Quindi direi lavoro, lavoro, lavoro!

Marco Chiodo parteciperà come giurato a Expression Grand Prix, il concorso dedicato e riservato ai vincitori di concorsi di danza nazionali e internazionali, che si svolgerà sabato 22 febbraio 2020 al padiglione Basilica di Danzainfiera a Firenze.

Vuoi saperne di più? Leggi maggiori informazioni: Expression Grand Prix >

Non hai mai vinto un concorso di danza? è il momento di metterti alla prova: Expression International Dance Competition è il più importante concorso di danza europeo, per danzatori dai 6 anni in su, che avranno la possibilità di esibirsi di fronte ad una giuria di ospiti internzionali. Se partecipi hai la possibilità di vincere borse di studio e premi speciali nelle migliore scuole e compagnie europee e degli Stati Uniti, oltre ad un montepremi in denaro di 24000 euro.

Il concorso è alla sua sedicesima edizione e si svolge a Firenze c/o Danzainfiera il 21, 22 e 23 febbraio 2020

Leggi maggiori informaizoni su Expression International Dance Competition >

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

Intervista a Chiara Cestelli, vincitrice dell'audizione per la SEAD

Scritto da Redazione IDA

Grazie ad un’audizione organizzata dalla Sead (Salzburg Experimental Academy of Dance) in collaborazione con IDA, Chiara Cestelli, 19 anni, si Sansepolcro (Arezzo) ha vinto una prima selezione che poi ha reso possibile la sua permanenza a Salisburgo.

Come hai fatto ad arrivare fino a qui?

Mi iscrissi davvero all’ultimo momento, incuriosita da questa struttura perché rappresenta un tipo di scuola che lavora sulla sperimentazione della danza contemporanea. Per la prima audizione italiana eravamo in 45 ballerini e mai mi sarei aspettata di entrare nella scuola. I giudici si sono mostrati sin dal primo momento molto distaccati e noi allievi avevamo seguito solo due lezioni preparatorie. La seconda audizione ha avuto luogo a Salisburgo nel mese di maggio: facevamo un sacco di audizioni quasi ogni giorno. Audizione dopo audizione il numero di ballerini si riduceva fino ad arrivare agli ultimi 190 e tra questi mi hanno scelta! Lì per lì non ci credevo… sembrava tutto surreale.

Come ti stai trovando e che tipo di percorso di studi stai seguendo?

La scuola è molto intensa: una sessione dura quattro o cinque settimane a cui segue una settimana di pausa per tornare a casa dai propri cari. L'accademia risulta personalmente molto utile per tutte le discipline che solitamente frequento. Nell’ultima sessione, ad esempio, abbiamo svolto corsi di danza classica, contemporanea e yoga. In altre sessioni ci saranno, invece, storia della danza, workshop sull’utilizzo delle luci, prevenzione contro gli infortuni. Nel programma sono previste anche sessioni con Tai chi e karate, per rafforzare la persona, e ancora sessioni di musica e anatomia. In generale ogni giorno seguo lezioni per 6/7 ore di danza, salvo giornate più intense per performance e spettacoli vari.

La scuola dura quattro anni e all’inizio del terzo si può esprimere la propria scelta tra intraprendere la strada del ballerino individuale o quella del coreografo. Io, essendo appena arrivata, devo ancora decidere e sperimentare tanto.

Sono state rispettate le tue aspettative e fino a quando svolgerai il tuo percorso presso questa struttura?

Il sistema è molto organizzato e alla fine di ogni sessione siamo invitati a scrivere una lettera alla direttrice, per parlare della nostra crescita personale all’interno del percorso formativo svolto. Uno dei concetti cardine dell'accademia è il rispetto: danno grande fiducia ai ragazzi, rendendogli possibile fare anche esercizio individuale. C’è una cucina comune… insomma è come se fossimo in una grande casa.

Quando sono molto stanca, alla sera trascorro del tempo insieme ai miei compagni e anche quando vivo dei momenti di insicurezza, perché non è sempre facile, percepisco sempre un’aria positiva. Abbiamo in comune la stessa esperienza e in quei giorni in cui ti senti giù di morale tutti sono pronti ad ascoltarti, senza giudicare.

Credo che in Italia per quanto riguarda la danza contemporanea ci sia ancora tanto da fare, in quanto presenta dei limiti; infatti sono molte le sfaccettature di questo stile che non sono considerate nel nostro paese. In Italia siamo certamente più radicati nella danza classica e per questa disciplina esistono molte più possibilità rispetto alla danza contemporanea. In definitiva, posso confermare che si tratta di una scuola completa che offre davvero tanto ai suoi allievi. Mi ritengo molto fortunata e sono davvero felice e mai stanca di studiare. Ringrazio dal profondo del cuore la IDA che mi ha permesso di fare questa audizione; per me ha rappresentato una grande fortuna.

NUOVE SELEZIONI PER SEAD!

25 gennaio 2020 (unica data in italia)

L’unica audizione italiana per entrare nella prestigiosa scuola SEAD si svolgerà presso la sede dell’IDA International Dance Association, in via Paolo Costa 2 a Ravenna, dalle ore 14 alle 18. Gli aspiranti affronteranno prove di balletto e di danza contemporanea. Chi desidera partecipare può registrarsi su www.sead.at

Maggiori informazioni sulla selezione >

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

A proposito di...Andy Lemond e il suo hip hop style

Scritto da Redazione IDA

Chi è Andy Lemond

Danzatore e coreografo poliedrico, Andy ci racconta della sua formazione avvenuta praticamente sul palco basando il suo stile su Jazz Dance, Funky Jazz, Modern, Hip-Hop e Afro. Dai più, viene chiamato il Camaleonte perché il suo stile di danza è davvero particolare; si tratta di un mix di diversi stili di danza, che sono combinati tra loro in modo molto creativo e quindi espressi in un modo completamente nuovo e questo è sicuramente dovuto alla sua formazione: “ho studiato diversi stili tra cui anche la danza classica. Io stesso sono un mix tra due paesi, mio padre è canadese, mia madre è turca. Vivo a Friburgo, in Germania, da venticinque anni, ma ho vissuto anche a Milano per due anni e a Parigi per tre”.

I suoi studi

Lemond ha studiato prima alla Universal School of Jazz in Ontario (Canada) e poi a New York con Alvin Ailey e al Broadway Dance Center, oltre ad essersi formato come attore per due anni. Ha poi completato la sua formazione lavorando come ballerino in compagnie come la Nora Granger Modern Company di Parigi e la Tap Luis Dancers di Toronto; in Europa e negli Stati Uniti con Jane Fostin, Lalah Hathaway, Trible Jam, Whitney Houston, Paula Abdul e Madonna. Come coreografo ha poi collaborato con artisti famosissimi come Shaggy, Kylie Minouge, Shania Twain, N’Sync, The Dome e con compagnie come la Dance Academy di Toronto, B. The Show Crew e The Harlem Dancers.

Il suo futuro

Negli ultimi anni ci confessa che uno dei suoi desideri è stato quello di riportare la sua esperienza insegnando in tutta Europa in seminari incentrati sull’hip-hop e il funky jazz.

Seguendo questo suo desiderio ha deciso di fondare nel 2010 International Dance Camp Festival: “volevo dare ai ballerini di tutta Europa l’opportunità di prendere lezioni da insegnanti di fama mondiale di tutti i tipi di danza e di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti ; credo che sia proprio questa la diversità che ha reso unico e particolare questo Camp da me ideato, in cui , tra gli altri, vengono organizzati anche diversi progetti sociali che gravitano attorno alla danza”.

La sua carriera in Italia

Ci racconta poi che con l’Italia ha un rapporto davvero speciale, sia per aver vissuto il nostro paese come residente sia per la sua esperienza pluriventennale di docente del Festival Danza Bolzano, grazie alla quale molti danzatori e amatori di tutta Italia hanno avuto la possibilità di partecipare ai sui workshop. “sono stato il primo insegnante in quel festival ad insegnare funky jazz and hip-hop”. La sua è dunque carriera che gli ha permesso di conoscere numerosi insegnanti molto validi in tutta Europa e in Italia. Tra i tanti italiani che ha conosciuto e con cui ha lavorato insieme per molti anni cita: Betty Style, ballerina hip hop di Milano che ha ballato nel film Street Dance 2 e che ad oggi realizza coreografie per molti personaggi famosi in Italia. Roberta Fontana, insegnante e coreografa di modern molto famosa in Italia e che lavora in tutto il mondo. Ultimo , non di certo per importanza, Luciano Di Natale, noto insegnante di jazz e contemporaneo.

Andy sarà in giuria alla 16° edizione di Expression International Dance Competion

Andy Lemond sarà uno degli ospiti in giuria alla sedicesima edizione del Concorso Expression per assegnare una borsa di studio per il suo Camp, un’occasione unica per il vincitore di questa borsa di studio perchè avrà la possibilità di sperimentare nell'International Dance Camp Festival quasi 30 diversi stili di danza che spaziano dal mondo della danza urbana con Hip Hop, Popping, Locking alla danza classica, dal Jazz al Modern affidati ad uno staff di ballerini straordinari ed educatori esperti… In bocca al lupo ai partecipanti!

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

Nureyev. La vita.

Scritto da Elisabetta Gaia Guarasci

Edito a giugno 2019, il corposo libro Nureyev. La vita, dal titolo stringato che sa di “definitivo”, appare un caposaldo nella bibliografia sul danzatore russo, non soltanto per la sua ampiezza. Gode, infatti, di importanti patrocini: Kavanagh (non nuova alle biografie dei protagonisti del balletto) è l’autrice scelta da Wallace Potts, compagno del danzatore negli anni londinesi, ed è stata autorizzata dalla Rudolf Nureyev Foundation europea e la Rudolf Nureyev Dance Foundation americana.

La genesi dell’opera è segnata da lunghe ricerche, dal 1997 fino alla pubblicazione in Inghilterra dieci anni dopo (e pazienza se ce ne sono voluti altrettanti per attraversare la Manica, con traduzioni in italiano e francese). Il fil rouge cronologico ripercorre tutte le tappe di una travolgente carriera in venti capitoli (con alcuni titoli - La sussurratrice di cavalli, per esempio - comprensibili solo alla lettura); l’accurato ritratto professionale e personale si dipana fra accenni storici e frequenti citazioni di protagonista e co-protagonisti; le micro-biografie dedicate ad alcuni di loro (per esempio Alexander Pushkin, maestro e mentore a Leningrado), danno una contestualizzazione utile, ma, a volte, dispersiva per il lettore.

Nureyev è personalità dirompente e carismatica; sempre fuori dalle righe, definito “il corvo bianco”, “the white crow”, ora titolo del film di Ralph Fiennes, tratto dal libro. Interprete rivoluzionario della danza maschile: dal suo Albrecht in poi, i principi del balletto acquistano personalità e indipendenza, esigono spazio e sguardi sulla scena, sono personaggi in evoluzione, a cui lui dà, di volta in volta, nuove sfaccettature, grazie alle letture o a tormenti ed esaltazioni interiori.

La biografia non nasconde il carattere spigoloso, tracotante, perfino ingrato, come con Clara Saint, artefice della fuga all’aeroporto di Parigi. Eppure Rudolf, nonostante fama e denaro, sente solitudine e nostalgia, senso di colpa verso i suoi affetti in patria, vittime di intimidazioni del KGB, le stesse da cui lui fugge; ma è in gioco la sua vita di danzatore (e omosessuale) e per la prima volta decide per se stesso.

Al di là della “rudimania”, che imperversa ancora oggi, cosa resta della prima icona pop del balletto del XX secolo? Innanzitutto la dedizione alla danza: «la sua vera impresa [è stata] mettersi in prima posizione ogni mattina». Poi certamente la “fame di conoscenza”: «Era solito dire: ‘Puoi perdere la tua patria e tutti i tuoi averi ma non potranno mai toglierti il tuo sapere’». Secondo Nureyev, ciascuno deve “costruirsi” occasioni professionali e personali: «Sei tu che crei il tuo destino»! Così ha fatto, nel bene e nel male, anche contro la malattia, anche contro il tempo. «Ho imparato un modo di essere. Io vedevo un uomo che combatteva [...] per le verità in cui credeva»: nelle parole di Sylvie Guillem, il profondo insegnamento del “dáimon” di Rudolf Nureyev.

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

Promuovere la scuola di danza: quali strategie adottare?

Scritto da Monica Morleo

Sponsorizzate, annunci a pagamento, contenuti sempre uguali nella giungla comunicativa che ogni giorno vediamo e “subiamo” guardando i social newtorks.

In che modo possiamo creare con risultati apprezzabili una buona comunicazione per la nostra scuola di danza ed emergere da questa giungla? E quali le 6 regole fondamentali delle quali non possiamo prescindere per far conoscere e crescere la nostra scuola?

1) Innanzitutto bisogna pensare in “grande”. Occorre pensare, molto prima di iniziare l’anno accademico, a cosa voglio comunicare e attraverso quali modalità, perché la comunicazione è fondamentale non solo per avere più iscrizioni ma occorre per mostrare agli altri “chi sono, cosa faccio e qual è la mia proposta”. Avendo poi riflettuto su questo aspetto fondamentale occorre creare una strategia comunicativa che venga seguita e rispettata per tutto l’anno.

2) Per rendere efficace la strategia comunicativa deve essere fissata su pilastri ben saldi, ovvero su concetti che ci possano identificare tutto l’anno. Parte integrante della strategia è costruire la nostra programmazione comunicativa su base annuale in modo ben delineato con l’identificazione dei punti di controllo (ad esempio programmando le azioni per ogni settimana o ogni mese) e registrare sempre l’eventuale scostamento di tempi per migliorare ed aggiustare frequentemente la strategia scelta.

3) Pubblicare sempre nei tempi prefissati. Sono impegnato/a perché faccio tutto da solo/a? Fa niente… l’importante è darsi dei tempi che siano fattibili e raggiungibili: meglio poca e buona informazione che pagine vuote senza alcuna strategia.

4) La comunicazione, oggi più che mai, deve coinvolgere l’utente a 360° quindi, per promuoversi in modo efficace, occorre avere una buona idea e mantenere un concetto fermo che sappia emozionare e coinvolgere. Il fruitore deve sentirsi partecipe della comunicazione e la scuola di danza deve essere “vissuta” in prima persona.

5) In che modo superare il rumore di fondo grazie alla nostra strategia? Il consiglio è studiare i competitors prima a livello locale poi anche a livello regionale. Da una parte per differenziarsi, dall’altra per “carpire” i segreti vincenti di altre scuole che, anche se lontane geograficamente dalla nostra, possano essere adattati al proprio territorio e alla propria scuola.

6) Avere un sito della scuola di danza. Il sito della scuola è ancora uno strumento importante per la promozione perché è il nostro canale istituzionale. Fondamentale inserire i concetti imprescindibili della nostra mission che stanno alla base della strategia comunicativa e che sia fruibile sui dispositivi mobili perché diverse ricerche hanno dimostrato come il consumo informatico sia maggiormente fruito in mobile. E anche qui la presentazione non deve essere tanto lunga quanto raccontare chi sono e come lo faccio in modo chiaro ed equilibrato.

Una volta fissata la nostra idea comunicativa e dopo aver fissato la strategia annuale è utile anche domandarsi come si possano utilizzare gli strumenti pubblicitari a pagamento e quali siano gli strumenti più adatti a noi:

• Può bastare la pubblicità sui social networks? E, se si, in che modo può essere utilizzata con buoni risultati? Anche qui occorre differenziare i pubblici di riferimento (mamme, adolescenti, adulti?) e capire se e come differenziare il messaggio; infatti utilizzare lo stesso messaggio su tutti i social networks non è particolarmente corretto; corretto è invece mantenere lineare il concetto alla base e declinarlo in diversi modi.

• Lo strumento che sembra andare per la maggiore è la sponsorizzata su Facebook… ma è davvero la soluzione ad ogni problema?

Anche in questa occasione bisogna focalizzare l’attenzione sui target (pubblici) che vogliamo raggiungere e riflettere ancora una volta: abbiamo espresso a sufficienza il concetto che sta alla base della nostra progettazione comunicativa? Abbiamo mai pensato che potrebbero non essere sufficienti solo i parametri della localizzazione e la parola chiave “danza” in ogni sua declinazione? Quando in comunicazione non si ottengono risultati rilevanti (che non si misurano in più iscritti ma in maggiore visibilità) occorre prenderne atto e andare avanti. Il consiglio è ad esempio di inserire nelle sponsorizzate di corsi di bambini interessi che possano comparire a mamme e non indicare nella parola danza un tag perché comparirà solo agli addetti ai lavori e a chi è già “saturo” rispetto a notizie di questo tipo. Diverso è se rivolgiamo una sponsorizzata per far conoscere un evento o un seminario dedicato agli addetti ai lavori che saranno quindi ben lieti di vedere il contenuto e non si sentiranno infastiditi.

• In che modo invece utilizzare invece Instagram a pagamento? Questo social ha certamente allargato la frontiera di conoscenza tra i più giovani che preferiscono scattare foto e girare video (che ora vanno tra l’altro per la maggiore). Anche su questo social bisogna continuare quindi con una ben precisa linea editoriale scelta: ad esempio, se nel concetto comunicativo ho deciso di puntare tutto sulla professionalità posterò foto e video che la testimoniano; se ho deciso invece di puntare sui valori e sulla affidabilità così da convincere a portare più bambini piccoli dovrò, ad esempio, cercare testimonianze di persone che si sono già affidate alla nostra scuola.

• Per fare pubblicità esistono altre strade? Un altro strumento utile può essere google che ha una vasta gamma di servizi a pagamento per farci trovare più agevolmente e con Google adv ad esempio l’annuncio sponsorizzato può comparire proprio nel momento in cui qualcuno cerca un prodotto o servizio simile a quello che si offre.

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

Giselle, un inarrestabile atto d'amore per la danza

Scritto da Michele Olivieri

Il Teatro alla Scala ha riproposto “Giselle”, titolo in due atti di Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges da Théophile Gautier, nello storico allestimento di Jean Coralli e Jules Perrot con l’iconica ripresa coreografica di Yvette Chauviré. L’importanza di tale recupero è tessuto nel rispetto dell’originale intenzione tanto da divenire, nel tempo, l’emblema del balletto esemplare.

Una trasposizione spirituale tra le più incantevoli, che si erge a sovrana del periodo romantico, così caratterizzata da tendenze riconducibili ad un lirismo sentimentale, appassionato, languido e sognante capace di suscitare quell’atmosfera suggestiva, fondata su un rapporto amoroso, vissuto con incantata trepidazione ma al contempo ineluttabilmente doloroso. Tragedia che si consuma per due volte nel corso della narrazione, nel primo atto prende le sembianze di Giselle, nel secondo atto quelle di Albrecht, suscitando nella scena conclusiva quel senso di candore seppur nel convincimento che tutto è andato perduto.

Mancava dal palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano dal 2016, ma in questi anni la produzione ha girato il mondo: dopo le rappresentazioni in programma presso l’NCPA di Pechino nel mese di agosto, Giselle è tornata alla Scala dal 17 settembre all’8 ottobre scorsi. Questo balletto continua ad attrarre il pubblico italiano e internazionale; non è un caso che il Corpo di Ballo scaligero diretto dal Maestro Frédéric Olivieri abbia ottenuto notevoli riscontri anche nel corso delle passate tournée in Oman, Brasile, Hong Kong, Parigi e nelle più recenti trasferte: in Cina nel 2016, a Costa Mesa (California) nel 2017 e nel 2018 ancora in Cina e nel corso della prima visita in assoluto della Scala in Australia.

Una storia d’amore, tradimento e redenzione, tra gioiose feste contadine e il bianco stuolo di Villi, affascinanti quanto spietate. Ricco e completo nella sua classicità l’allestimento scaligero, perfetto nella struttura coreografica, permette di porre in risalto la versatilità degli artisti e la specificità della produzione firmata dal tempio milanese, essendo altresì impreziosita dall’allestimento di Aleksandr Benois (rielaborati oggi da Angelo Sala e Cinzia Rosselli) creato appositamente per la Scala e patrimonio della compagnia da innumerevoli decenni. Fu proprio Yvette Chauviré, straordinaria étoile scomparsa da pochi anni, ad essere interprete alla Scala della sua versione, per la prima volta sul palcoscenico scaligero nel 1950.

Nel corso degli otto spettacoli andati in scena recentemente a Milano sono apparsi in scena gli artisti che hanno ottenuto notevole successo nelle recite internazionali, accanto a due superstar che hanno aperto le rappresentazioni: per la prima volta insieme alla Scala in questo titolo l’étoile Svetlana Zakharova e David Hallberg, eccezionale artista ospite. L’esecuzione musicale è stata affidata all’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala diretta con mano sicura da David Coleman. Nelle successive recite sono tornati nei ruoli di Giselle e Albrecht i protagonisti della trasferta a Pechino: Vittoria Valerio e Claudio Coviello, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Nel ruolo di Myrtha si sono alternate Maria Celeste Losa poi Alessandra Vassallo, nel ruolo di Hilarion Mick Zeni, poi Christian Fagetti e Marco Agostino, mentre il passo a due dei contadini è stato affidato a Martina Arduino con Nicola Del Freo, ad Antonella Albano con Federico Fresi, Alessandra Vassallo con Mattia Semperboni, e una recita ai giovanissimi Linda Giubelli e Domenico Di Cristo. Nella recente tournée questa versione di Giselle era attesissima a Pechino: un trionfale ritorno dopo tredici anni dalla prima e unica visita del Balletto scaligero nella Capitale cinese, accolto con straordinario calore da un pubblico entusiasta che ha gremito l’Opera House del National Centre for the Performing Arts, con applausi finali tra i dieci e i quindici minuti, applausi a scena aperta e standing ovation per tutto il Corpo di Ballo e gli artisti impegnati nei ruoli principali. La cura e la raffinatezza hanno esaltato la tradizione classica accademica in tutta la sua purezza e consegnato la sua fama al mondo.

Il primo atto si apre in un villaggio nella Renania medievale, durante la vendemmia, appare una giovane contadina, Giselle, che vive in una vicina casetta con sua madre Berthe. La ragazza adora ballare e darebbe la vita per questa sua passione. Entra in scena un giovane vestito da popolano, Loys, che abita nei pressi ma che in realtà è, sotto mentite spoglie, il principe di Slesia, Albrecht. Giselle ignora le sue nobili origini; in un primo momento titubante, accetta poi la corte del giovane, di cui si innamora. Giselle e Albrecht, nei panni di Loys, danzano gioiosamente nonostante i continui richiami della madre di lei, che l’ammonisce per le sue precarie condizioni di salute. La madre è inoltre ossessionata dalla leggenda delle Villi e diffida istintivamente di Loys, temendo di vedere un giorno la figlia trasformata in una Villi. I giovani innamorati affidano il destino del loro amore allo sfogliare i petali di una margherita; l’innocente gioco termina con un presagio negativo. Wilfred, amico del principe, tenta invano di dissuaderlo dal continuare questa relazione con la giovane contadina. Entra in scena Hilarion, il guardiacaccia, geloso di Giselle, che nota furtivamente il mantello del giovane sconosciuto e la sua spada con uno stemma. In lontananza, il suono di un corno annuncia una battuta di caccia. Arriva la corte, impegnata nella battuta, ed entra nel villaggio per trovare ristoro. Tra i vari componenti del seguito, c’è anche la promessa sposa di Albrecht, la principessa Bathilde, con suo padre, il Duca di Curlandia. Giselle offre loro del vino e Bathilde, impressionata dal candore, dall’innocenza e dalla dolcezza della giovane contadina, le fa dono del suo medaglione. Hilarion si aggira intanto furtivamente, osservando Loys inquieto e preoccupato. Questo conferma i suoi sospetti. Il rivale in amore, accecato dalla gelosia, smaschera allora il principe davanti a tutti, mostrando la spada con lo stemma. Giselle, perdutamente innamorata, nella disperazione prende la spada di Albrecht per uccidersi, ma poi impazzisce e muore per il dolore tra gli sguardi inorriditi dei presenti e lo strazio della madre.

Il secondo atto si svolge in una radura illuminata dalla luna nei pressi della tomba di Giselle. Hilarion è sconvolto dal rimorso per la morte di Giselle e si reca presso la sua tomba. Nelle vicinanze vi sono i suoi amici, che cercano di distoglierlo e portarlo via. Ad un tratto i giovani percepiscono intorno a loro una presenza irreale e, spaventati, fuggono. Entrano in scena Myrtha, l’implacabile regina delle Villi, e le sue discepole. Giselle, evocata dalla sua tomba e accolta da Myrtha e dalle creature soprannaturali, danza con esse. Hilarion è intanto inseguito dalle Villi, che lo costringono a danzare fino alla morte. Albrecht arriva disperato alla ricerca della tomba di Giselle; il fantasma della ragazza appare davanti a lui e gli ricorda il funesto presagio della margherita, il fiore cui avevano affidato il destino del loro amore. Egli implora il suo perdono, ma Myrtha raduna a sé tutte le sue discepole costringendo Albrecht a danzare. L’intento è quello di punire il giovane per il suo tradimento d’amore e farlo morire per sfinimento. Giselle supplica inutilmente Myrtha di risparmiarlo. Quindi inizia a proteggerlo, sorreggendolo e danzando con lui per tutta la notte. Alle prime luci dell’alba le Villi sono costrette a svanire, Albrecht è salvo grazie all’amore di Giselle che, non appartenendo più alle Villi, torna per il riposo eterno nella sua tomba. Ai piedi della sepoltura rimane il giovane principe, solo e affranto dal dolore.

Si narra che l’autore del libretto, alla lettura del “De l’Allemagne” di Heinrich Heine rimase turbato dalla suggestività dei luoghi descritti e soprattutto dalla saga delle Villi: vendicative e spettrali, incapaci di trovare riposo eterno nella morte alla ricerca continua dei loro traditori. Nel libro di Heine, inoltre, le Villi provano un irrefrenabile desiderio e amore per la danza, aspetto che contribuì a fare di questa leggenda la fonte di ispirazione del balletto: “Vestite da spose e coronate di fiori... meravigliosamente belle, le Villi danzano alla luce della luna sempre più appassionatamente a mano a mano che sentono scivolare via l’unica ora che è loro concessa per danzare, poiché dopo dovranno nuovamente ridiscendere nelle loro tombe fredde come il ghiaccio”.

Una produzione immortale in cui tradimento e redenzione fanno da corona al capolavoro composto da limpidezza e nitidezza, peculiarità ormai rare sia in natura che nell’animo umano perché l’autentica magnificenza risiede intorno alla virtù del cuore, in special modo ritroviamo tutto ciò nel “Ballet Blanc” così ricco di personaggi fantastici ed eterei, rappresentati magicamente dai tutù bianchi indossati dalle ballerine in punta, che ben s’immedesimano in un ideale crepuscolare e decadente grazie alle architettoniche costruzioni coreografiche le quali culminano nel “grand pas de deux” finale, eterno emblema dell’ideale romantico di stampo coreutico.

La versione firmata dalla Chauviré, dopo gli unanimi ed entusiasti riscontri mondiali, colleziona nuovamente l’unanime plauso da parte di critica e di pubblico. Un gioiello perfetto che la Scala preserva quale simbolo di un repertorio immortale nella sua rapita gestualità ottocentesca.

Foto di Brescia e Amisano - Teatro alla Scala

Note sull'autore:

Michele Olivieri: Critico di danza e balletto (ANCT/AICT), recensore dal Teatro alla Scala e Membro del Consiglio Internazionale della Danza CID UNESCO Paris

© Expression Dance Magazine - Dicembre 2019

More...

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

RICEVI GLI AGGIORNAMENTI E

EXPRESSION DANCE MAGAZINE

Segreteria didattica:

CENTRO STUDI LA TORRE Srl

Organismo di formazione accreditato ai sensi della delibera di cui alla D.G.R. N. 461 / 2014.

Ente accreditato alla formazione Azienda Certificata ISO 9001-2015

CONTATTI

COLLEGAMENTI VELOCI

CONTENUTI GRATUITI

Scarica gratis contenuti sempre nuovi sul mondo della danza